সুদীপ ঘোষাল

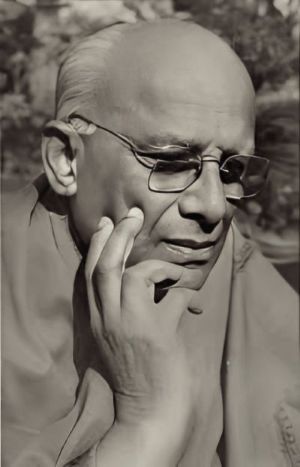

কবিশেখর কালিদাস রায়

কালিদাস রায় বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম অগ্রগণ্য কবি যিনি রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কাব্য রচনার পাশাপাশি তিনি একজন সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন।

১৮৮৯ সালের ২২শে জুন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে কালিদাস রায়ের জন্ম হয়। শঙ্খধ্বনি, উলুরবে মুখরিত আকাশ।কড়ুই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে কালিদাসের পিতা মিষ্টি বিতরণ করলেন আনন্দে।তাঁর বাবা যোগেন্দ্রনাথ রায় মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়ীর এষ্টেটের কর্মচারী ছিলেন। কালিদাসের মায়ের নাম রাজবালা দেবী। চৈতন্যদেবের জীবনীকার লোচনদাস ঠাকুরের উত্তরাধিকারী ছিলেন বাবা মায়ের অষ্টম সন্তান কালিদাস। তাঁর আগের সাত ভাইবোন জন্মের পরেই মারা যায়। তিনিও ছিলেন খুবই রুগ্ন। কাশিমবাজারে বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে আসা হয়। বর্ধমানের গ্রামে ফিরে এসে অসুস্থতার কারণে তাঁর শৈশবের একাংশ গৃহবন্দী হয়েই কাটে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি কাশিম বাজারে ফিরে যান। কিন্তু রাজবাড়ীর বিত্তবানদের অবজ্ঞা তাঁকে প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। প্রকৃতিই হয়ে ওঠে তাঁর পরম বন্ধু ও কাব্যের প্রেরণা। ১৯১২ সালে ডালটনগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ভূপেন্দ্রচন্দ্র মালিকের মেয়ে সুকৃতি দেবীকে বিবাহ করেন কালিদাস। বিয়ের পরের দিন কালিদাসের মাতৃবিয়োগ হয়। নিজের বিয়েতে তিনি নববধূর আগমন উপলক্ষ্যে ব্রজবুলি ভাষায় একটি কবিতাও লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের চার পুত্র ও তিন কন্যা হয়।

কালিদাস কাশিমবাজার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শেখেন এবং পরে কাশিমবাজারের খাগড়া লন্ডন মিশন স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯১০ সালে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এমএ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগেই পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। রংপুরের উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলের সহশিক্ষক (১৯১৩) হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে কিছুদিন (১৯২০-৩১) চবিবশ পরগনার বড়িশা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তায় তিনি কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কালিদাস ‘রসচক্র’ নামে একটি সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং রবীন্দ্র-ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। রোমান্টিকতা, প্রেম, পল্লিজীবন, সমাজ, ঐতিহ্যপ্রীতি এবং বৈষ্ণবভাব তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থ ১৯টি; তন্মধ্যে কুন্দ (১৯০৭) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। এ ছাড়া পর্ণপুট (১৯১৪), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), রসকদম (১৯২৩), হৈমন্তী (১৯২৪), লাজাঞ্জলি, ব্রজবেণু (১৯৪৫), চিত্তচিতা, পূর্ণাহুতি (১৯৬৮) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূতের অনুবাদ করেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য, শরৎ-সাহিত্য ও সাহিত্য প্রসঙ্গ তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ। তাঁর রচিত শিশুতোষ গল্পকাহিনীও আছে। ‘বেতালভট্ট’ ছদ্মনামে রচিত তাঁর রম্যরচনাগুলি পাঠকসমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছে।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কালিদাস বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি রংপুর সাহিত্য পরিষদের ‘কবিশেখর’ উপাধি (১৯২০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ (১৯৫৩) ও ‘সরোজিনী স্বর্ণপদক’, বিশ্বভারতীর ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ (১৯৬৩) এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি (১৯৭১) লাভ করেন।

১৯৭৫ সালে টালিগঞ্জে ‘সন্ধ্যার কুলায়’ নামক নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কালিদাস রায়।

পূর্ব বর্ধমানের এই স্বনামধন্য কবিকে শ্রদ্ধা জানাই এই জেলার অধিবাসী হিসেবে। এই জেলা তথা সমগ্র বাংলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কুর্ণিশ তাঁর প্রতিভাকে। তাঁর জন্মভিটা সংস্কার করা খুব প্রয়োজন বলে মনে করি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন ব্রিটিশ ভারতে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুরের লালমাটির কোলে বড় হয়েছেন লেখক,ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর। লাভপুরের যাদবলাল স্কুলে সকল ছাত্রদের একত্রিত করে অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য মিছিল বের করে সকলকে অবাক করে দেন তিনি। বাড়িতে বাবা, মা তাকে কয়েকদিন ঘর থেকে বেরোতে দেন নি কারণ চারিদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ পুলিশ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় আবার তিনি আন্দোলনে যোগ দেন । তখন ১৯১৬ সাল। কলকাতায় শুরু করেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।

তারাশঙ্করের প্রথম গল্প ‘রসকলি’ সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা কল্লোল-এ প্রকাশিত হয়। এছাড়া কালিকলম, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি,পরিচয় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ পায়। তবে রাজনীতি থেকে তিনি একেবারে বিচ্ছিন্ন হননি। একবার তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচিত সদস্য হিসেবে আট বছর দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি কিছুকাল কলকাতায় কয়লার ব্যবসা এবং কিছুকাল কানপুরে চাকরি করেন। ১৯৭০ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

প্রথম জীবনে কিছু কবিতা লিখলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তারাশঙ্করের প্রধান খ্যাতি। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের মাটি ও মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তির মহিমা ও বিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের বিজয় ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বড় সংসার। এদিকে মাসে তখন বাঁধা রোজগার চল্লিশ টাকারও কম। ফলে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠছে। এর মধ্যেই কবি সমর সেনের ঠাকুরদাদা দীনেশ সেনের মাধ্যমে এক প্রস্তাব এল মুম্বই গিয়ে কেরিয়ার শুরু করার। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই অফার। বোম্বাইবাসী হিমাংশু রায় ডাক পাঠিয়েছেন। তাঁর একজন বাঙালি গল্পকার প্রয়োজন। শুরুতেই মাইনে ৩৫০টাকা। প্রতিবছর ১০০ টাকা করে বাড়বে। অভাবের সংসারে এত টাকা! রাজি হয়ে যাওয়ারই তো কথা। কিন্তু গেলেন না সাহিত্যসাধক তারাশঙ্কর। বললেন– আমি যাব না ঠিক করেছি। আমার মন চাইছে না। মনে হচ্ছে সব হারিয়ে যাবে।

মানবচরিত্রের নানা জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য তাঁর উপন্যাসে জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজে জমিদারবংশের সন্তান হয়ে কাছ থেকে দেখেছেন কীভাবে জমিদারি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়; পাশাপাশি নব্য ধনিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং দিকে দিকে কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তখন একদিকে চলছিল গ্রাম্য সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে শহরজীবনের বিকাশ। সমাজের এই নীরব পরিবর্তন তাঁর রচনায় নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-তিনি পরম যত্নের সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের পরে কথাসাহিত্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তারাশঙ্কর ছিলেন তাঁদের একজন।

অসুস্থতা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করতে পারেননি। কলেজের এই বছরগুলিতে, তিনি একটি উগ্র জঙ্গি যুব গোষ্ঠীর সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং তাকে গ্রেফতার করে তার গ্রামে আটক করা হয়েছিল।

বিপ্লবকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার জন্য ১৯৩০ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল , কিন্তু পরে মুক্তি পান।মায়ের কথা মাথায় নিয়ে, এরপর তিনি সাহিত্যে নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩২ সালে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রথম দেখা করেন। একই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঝুরি ।

১৯৪০ সালে কলকাতার বাগবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া নেন এবং তার পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ১৯৪১ সালে তিনি বরানগরে চলে আসেন। ১৯৪২ সালে, তিনি বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বাংলায় ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সমিতির সভাপতি হন। ১৯৪৪ সালে, তিনি সেখানে বসবাসরত অনাবাসী বাঙালিদের দ্বারা আয়োজিত কানপুর বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ সালে, তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন; বোম্বেতে রজত জয়ন্তী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভা থেকে শরৎ মেমোরিয়াল মেডেল লাভ করেন । ১৯৪৭ সালে তারাশঙ্কর লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। ১৯৪৮ সালে, তিনি কলকাতার টালা পার্কে নিজের বাড়িতে চলে আসেন।

আপামর বাঙালির মরমী লেখক শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর অমর থাকবেন মানুষের হৃদয়ে।

প্রিয় কথাকার কমলকুমার মজুমদার

তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দুরূহতম লেখকদের একজন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন; যেমন সুহাসিনীর পমেটম উপন্যাসে ২৫০ পৃষ্ঠায় যতি-চিহ্ন বিহীন মাত্র একটি বাক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের দুর্বোধ্যতম লেখক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। দীক্ষিত পাঠকের কাছে কমলকুমার অবশ্যপাঠ্য লেখক হিসেবেই সমাদৃত হলেও অদ্যাবধি তিনি সাধারণ্যে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন নি। তিনি ১৬ নভেম্বর, ১৯১৪ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলার, টাকি শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রফুল্লকুমার মজুমদার ও মাতার নাম রেনুকাময়ী।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে, বাংলা সরকারের জনগণনা বিভাগ, গ্রামীন শিল্প ও কারুশিল্প, ললিতকলা অ্যাকাডেমি এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। এ ছাড়াও তিনি ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, ব্যালে নৃত্যের পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনা করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘অন্তর্জলি যাত্রা’। ১৯৭০ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘নিম অন্নপূর্ণা’ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গ্রন্থাবলী: গল্পসংগ্রহ, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, খেলার প্রতিভা ও দানসা ফকির।

তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসসমূহ হল: অন্তজর্লি যাত্রা, গোলাপ সুন্দরী, অনিলা স্মরণে, শ্যাম-নৌকা, সুহাসিনীর পমেটম, পিঞ্জরে বসিয়া শুক এবং খেলার প্রতিভা। ছোটগল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: অন্নপূর্ণা, গল্প সংগ্রহ। একদিকে, ভাষায় আর অপরদিকে বিষয়ে নির্জনতা দুয়ের মধ্যবর্তী পথে বিচরণ করে কমলকুমার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর চিরায়ত কাহিনিগুলো। বহমান বাঙালিত্বকে রূপময়তায় চিত্রায়িত করেছেন, শহুরে জীবনে থেকে খুঁটিয়ে দেখেছেন কৌম জীবন, তার আখ্যান লিখেছেন অপরিচিত জগতের অন্যরকম জীবন ও জীবিকার ছোঁয়ায়, যা অন্তিমে হয়ে উঠেছে ধ্রুপদী। তা কি ভাষার গুণে, না দেখার অনন্যতায়? কমলকুমারের জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল দুটি মাত্র উপন্যাস আর দুটি গল্প সংকলন। বিচিত্র জীবন ও আশ্চর্য সব জীবিকা গ্রহণের অন্তে তিনি কিন্তু মনোনিবেশ করেছিলেন কাহিনিবিন্যাসে, যা শেষপর্যন্ত লেখকরূপেই তাঁর প্রধান পরিচয় হয়ে উঠেছে।

বাংলা গীতিকাব্যে ভোরের পাখি কবি বিহারীলাল

বিহারীলাল বাংলা ভাষার কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি হিসেবে তিনি সুপরিচিত। কবিগুরু তাকে বাঙলা গীতি কাব্য-ধারার ‘ভোরের পাখি’ বলে আখ্যায়িত করেন। তার সব কাব্যই বিশুদ্ধ গীতিকাব্য। মনোবীণার নিভৃত ঝংকারে তার কাব্যের সৃষ্টি। বাঙালি কবি মানসের বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য।অতি অল্পকালের ভিতরে তিনি বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিবিড় অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে গীতিকবিতার ধারা চালু করেন। এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বিহারীলাল তার কবিতায় ভাবের আধিক্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতি ও প্রেম, সংগীতের উপস্থিতি, সহজ-সরল ভাষা বিহারীলালের কবিতাকে দিয়েছে আলাদাধারার বৈশিষ্ট্য।বিহারীলাল চক্রবর্তী ২১ মে, ১৮৩৫ তারিখে কলকাতার নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। মাত্র চার বছর বয়সে মাতা মারা যান।বিহারীলাল চক্রবর্তী শৈশবে নিজ গৃহে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে তিন বছর অধ্যয়ন করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী উনিশ বছর বয়সে অভয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অল্পকাল পরে অভয়া দেবী মারা গেলে কাদম্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। তার রচনাবলীর মধ্যে স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), মায়াদেবী, ধুমকেতু, দেবরাণী, বাউলবিংশতি, সাধের আসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ণিমা, সাহিত্য সংক্রান্তি, অবোধবন্ধু ইত্যাদি তার সম্পাদিত পত্রিকা। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।সারদামঙ্গল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। আখ্যানকাব্য হলেও এর আখ্যানবস্তু সামান্যই। মূলত গীতিকবিতাধর্মী কাব্য এটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন, “সূর্যাস্ত কালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাস দেয়। কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না। অথচ সুদূর সৌন্দর্য স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ণ পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।” সমালোচক শিশিরকুমার দাশের মতে, “মহাকাব্যের পরাক্রমধারার পাশে সারদামঙ্গল গীতিকাব্যের আবির্ভাব এবং শেষপর্যন্ত গীতিকাব্যের কাছে মহাকাব্যের পরাজয়ের ইতিহাসে সারদামঙ্গল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ কাব্য”।

বিহারীলালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি নয়, কিন্তু নিজ উদ্যোগে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর পূর্বে বাংলা গীতিকবিতার ধারা প্রচলিত থাকলেও এর যথার্থ রূপায়ণ ঘটে তাঁর হাতেই। তিনি বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারার রদবদল ঘটিয়ে নিবিড় অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে গীতিকবিতার প্রবর্তন করেন। বিহারীলাল ছিলেন বাংলা গীতিকবিতার প্রবর্তক। তার কাব্য রচনার মূল বিষয় ছিল নিসর্গ, সৌন্দর্যবাদ, কল্পনামূলক প্রেম, শোক এবং মানববন্দনা। নারীপ্রেমের শান্তরস তার কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব। তিনি মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিচারণ করে এষা কাব্যগ্রন্থটি লিখেছিলেন। তিনি মার্জিত এবং বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন।

সুকুমার সেন এর মতে ছন্দের চাতুর্যের দিকে বেশি ঝোঁক না থাকায় ভাবের প্রকাশ অকুন্ঠিত হয়েছে। তবে ভাবাবেগের তীব্রতায় কবি ভাষার উপর সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারেন নি। তাঁর রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব থাকলেও নিজস্ব রীতিই ফুটে উঠেছে। বিহারীলাল বস্ত্ততন্ময়তার পরিবর্তে বাংলা কাব্যে আত্মতন্ময়তা প্রবর্তন করেন। বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম কবির অন্তর্জগতের সুর ধ্বনিত করে তোলেন। তাঁর কবিতায় রূপ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বেশি। প্রকৃতি ও রোম্যান্টিকতা, সঙ্গীতের উপস্থিতি, সহজ-সরল ভাষা এবং তৎসম ও তদ্ভব শব্দের যুগপৎ ব্যবহার বিহারীলালের কাব্যকে করেছে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাঁর কবিতার বিষয়-ভাবনা, প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য প্রকাশের চমৎকারিত্ব, ছন্দ-অলঙ্কারের অভূতপূর্ব ব্যবহার অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পঁয়ত্রিশ বছরের কবিজীবনে বিহারীলাল অনেক গীতিকাব্য ও রূপককাব্য রচনা করেছেন।বিহারীলালের রচনাবলির মধ্যে স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), সঙ্গীতশতক (১৮৬২) বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭০), নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), নিসর্গসঙ্গীত (১৮৮১), মায়াদেবী (১৮৮২), দেবরাণী (১৮৮২), বাউলবিংশতি (১৮৮৭), সাধের আসন (১৮৮৮-৮৯) এবং ধূমকেতু (১৮৯৯) উল্লেখযোগ্য। নিসর্গসন্দর্শন কাব্যে বিহারীলাল বঙ্গপ্রকৃতির শোভা অপূর্ব ভাব-ভাষা ও ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বঙ্গসুন্দরী কাব্যে কয়েকটি নারী চরিত্রের মাধ্যমে তিনি গৃহচারিণী বঙ্গনারীকে সুন্দরের প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন। সারদামঙ্গল কাব্য বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি স্তম্ভস্বরূপ। এর মাধ্যমেই তিনি উনিশ শতকের গীতিকবিদের গুরুস্থানীয় হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যটি পড়ে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং বিহারীলালকে আখ্যায়িত করেছেন ‘ভোরের পাখি’ বলে।বিহারীলাল কাব্যচর্চার পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনার কাজও করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা: পূর্ণিমা, সাহিত্য-সংক্রান্তি, অবোধবন্ধু প্রভৃতি। এসব পত্রিকায় অন্যদের রচনার পাশাপাশি তাঁর নিজের রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ভারতী, সোমপ্রকাশ, কল্পনা প্রভৃতি পত্রিকায়ও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিহারীলাল ১৮৯৪ সালের ২৪ মে মৃত্যুবরণ করেন।

রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান

রবীন্দ্রনাথের সন্তান হওয়াটা রথীন্দ্রনাথের জন্য সৌভাগ্যের বলেই মনে করা হয়। পিতার চলাফেরা,পরিবেশ,কথাবার্তা সব ছেলের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আর এখানেই ভিত গড়ে গেছে পুত্রের অচিরেই। তবে অনেকেই বলবেন প্রতিভা না থাকলে শুধু পরিবেশ দিয়ে কি হবে। আবার শুধু প্রতিভা থাকলেও পরিবেশ অনুকুল না হলে বড় হওয়া কঠিন। সেই সূত্রে তাঁর ভাগ্য খুবই ভাল।

রথীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। তার প্রাথমিক শিক্ষা শান্তিনিকেতনে। পরে আমেরিকা কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য যান। ১৯০৯ সালে কৃষিবিজ্ঞানে বি.এস. হয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। ১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথ শেষেন্দ্রভূষণ ও বিনোদিনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীকে বিবাহ করেন।এই বিবাহই ছিল ঠাকুর পরিবারের প্রথম বিধবা বিবাহ।

আবার একথাও সত্য যে তাঁকে ৭৩ বছরের জীবনের প্রায় ৫৩ বছর জগৎবিখ্যাত পিতার বিশাল ব্যক্তিত্বের চাপ বহন করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সুখের ছিল না তাই পুত্রকে প্রথাগত কোনো বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে বাড়িতে শিক্ষাদানে কোনো কার্পণ্য করেননি। শিলাইদহে কয়েকজন শিক্ষক রেখেছিলেন, ইংরেজির ভিত্তি মজবুত করার জন্য লরেন্স নামক একজন ইংরেজকে নিযুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে রথীন্দ্রনাথকে বাংলা পড়াতেন। এর বাইরে পালি, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষা শেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

বস্তুত পিতৃভক্তিতে ত্যাগে ও সৌজন্যপ্রকাশে রথীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্ব বিরল । চিরজীবনই তিনি তাঁর পিতার স্বপ্নকে রূপায়িত করতে বা তাঁর জন্য `কাজের মানুষ’ হয়ে উঠতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন । প্রথম জীবনে তাঁর অধীত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা পূর্ববাংলার পৈতৃক জমিদারির কাজে লাগাতে না-লাগাতে পিতার আহ্বানে সে-কাজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করতে হয় । পরে দ্বিতীয়বার যখন তাঁরা আমেরিকায় যান, তখনও তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর অধ্যয়নের কাজ অসমাপ্ত রেখে পিতার সঙ্গে ইউরোপে চলে যেতে হয় । শেষের ক’টি বছর ছাড়া সুদীর্ঘকাল তিনি বিনা পারিশ্রমিকে শান্তিনিকেতনের সেবা করেছেন । এই মানুষটির যথার্থ মূল্যায়ন হয়ত হয়নি । যথাযোগ্য মর্যাদাও তিনি পাননি । পুত্রের এই দিকটার কথা অপর লোক হয়ত বোঝেনি । কিন্তু স্নেহশীল পিতা অবশ্যই তা মর্মে অনুভব করেছিলেন ।

রথীন্দ্রনাথ চাইলে অনেক কিছুই হতে পারতেন। হতে পারতেন সাহিত্যিক। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই নির্মেদ, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও সুললিত গদ্য লেখার দক্ষতা তাঁর ছিল। ‘পিতৃস্মৃতি’ এবং স্মৃতিমুখর ‘On the Edges of Time’-তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পদ্যও তিনি কিছু রচনা করেছিলেন। রান্নায় অসম্ভব পটু ছিলেন। শান্তিনেকতনে আসা বিদেশি অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য নিজের হাতে জ্যাম-জেলি তৈরি করতেন। প্রয়োজন পড়লে রান্না করতেন বিভিন্ন ধরনের স্বাদু পদ। সুগন্ধি পাউডার এবং ভালো সেন্ট তৈরি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের একজন। ভালো করে সংস্কৃত শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’। চামড়ার ওপর সুন্দর নকশা করতে পারতেন। আর জানতেন বাটিকের কাজ। শান্তিনিকেতনে এই দুইয়েরই প্রবর্তন হয় তাঁর হাত ধরে। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দারুশিল্পী। নানা রঙের কাঠ সংগ্রহ করে, সেইসব কাঠের নিজস্ব রঙ অক্ষুন্ন রেখে খোদাই করে কত না অসামান্য শিল্পকর্ম করেছেন তিনি। আসবাবের অভিনব সব নকশা তৈরি করেছেন। বলতেন, ‘জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের; কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।’ প্রথাগতশিক্ষায় স্থপতি না-হয়েও শান্তিনিকেতনের অজস্র বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন। যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। ছবি আঁকতে পারতেন। বিভিন্ন ফুলের ছবি আঁকায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তারপরও তিনি কৃষিবিজ্ঞানী হলেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেপূরণের জন্য।

কুস্তি ও জুজুৎসু শিখেয়েছেন। সাহিত্যবোধ জাগ্রত করার জন্য সহায়তা নিয়েছেন মোহিতচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র রায়ের। ভারতবর্ষে সে সময় কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার পথিকৃৎদের একজন রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যামব্রিজেও গবেষণা করেছেন ২ বছর । পিএইচডি শেষ করার আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাথে নিয়ে আসেন। শেষ করা হয়নি।

কৃষিবিজ্ঞান গবেষণা ও সম্প্রসারণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকার ৪৮ বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় ‘বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য’ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সরলাদেবী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে কৃষিচিন্তা নানানভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ‘মালঞ্চ’ উপন্যাসের উদ্যানভাবনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে জটিল কৃষি বিষয় সরল বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ভালো বিজ্ঞান জানা না থাকলে একাজ সুসম্পন্ন করা যায় না।

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যা পড়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পুত্রবন্ধু সন্তোষ মজুমদারকেও বিদেশে কৃষিবিদ্যা ও গোপালন বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নানান কর্মে তাঁর কৃষিভাবনা, পল্লীভাবনা এবং বাংলার কৃষিজীবী মানুষের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও অর্থে শিলাইদহে নতুন জাতের ধান চাষ শুরু হয়েছিল; হয়েছিল আমেরিকান ভুট্টা, নৈনিতাল আলুর চাষ; পাটনাই মটর, আখ, কপি ও রেশম চাষের প্রচেষ্টাও। কুঠিবাড়ীর চারপাশের জমিকে কেন্দ্র করে প্রজাদের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন তিনি। পতিসরে কৃষকদের ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিতে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। গঠিত হল তাঁত শিক্ষার কেন্দ্র। গ্রামীণ মানুষকে নিয়ে তাদের নিজেদের দ্বারা পল্লী উন্নয়নের চেষ্টা শুরু হল, হল গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ। শক্ত এঁটেল মাটি ট্রাক্টর দিয়ে চাষের বন্দোবস্ত করা হল, কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হল, ধর্মগোলা তৈরি হল। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত ক্ষয়ক্ষতি হলে খাজনা মুকুবের ব্যবস্থা হল। নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা পতিসরের ব্যাঙ্কে রেখে মূলধনের সমস্যা খানিকটা মেটানোর ব্যবস্থা করলেন। শাহাজাদপুরের গোপালকদের তিনি উন্নত জাতের গাভী ও চারণভূমি দান করেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন প্রকল্পেও গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন একটি সুস্পষ্ট বার্তা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ‘আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে’ (রবীন্দ্রনাথ, ‘ভূমিলক্ষ্মী’)। এই রবীন্দ্রনাথই কৃষি ও গ্রামবিকাশের কাজে ছেলের অর্জিত বিদ্যার সহায়তা নিয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের বাগান সাজিয়েছেন অসংখ্য শ্রীময়ী গাছ, ফুল, লতাপাতা দিয়ে। উদ্যানরচনা যে বিজ্ঞানচর্চার অন্তর্গত একটি শিল্প সাধনা, তা পরবর্তী ভারতীয় কৃষিবিদেরা উপলব্ধি করতে পারলেন রথীন্দ্রের দেখানো পথে। রথী ফুল আঁকতেন ভাল। ফুল বাগান রচনার ইচ্ছে যে ছোটোবেলায় ফুলের ছবি আঁকার মধ্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল, তা পিতাই আমাদের জানিয়েছেন, ফুল আঁকায় ছেলের কাছে হার মানতে হল।

১৯১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রথীন্দ্রনাথকে বিয়ের পিঁড়িতে বসান। পাত্রী ঠাকুর বাড়ির আত্মীয়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি প্রতিমা দেবী। তিনি ছিলেন বিধবা, রথীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে। প্রতিমা দেবীর পূর্বের স্বামী নীলনাথ মুখোপাধ্যায় সাঁতার শিখতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মারা যান। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিয়ের আগেই পরলোকগমন করেন বলে বিধবা প্রতীমার সাথে রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল । কেননা তিনি বিধবার সাথে বিয়ের ঘোরবিরোধী ছিলেন। রথীন্দ্রনাথের বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন পরিবারের কর্তা। এ কারণে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ এই বিয়েতে কতটা সন্তুষ্ট ছিলেন সে বিষয় বিয়ের সময় কিছু জানা না গেলেও ৩০ বছর পর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বোঝা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে বড় ধরণের কোনো দাম্পত্যকলহ দেখা দেয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। প্রতিমা দেবী সবসময় রথীন্দ্রনাথের প্রতি অনুগত ছিলেন, তবে রথীন্দ্রনাথ তা ছিলেন না।

রথীন্দ্রনাথের বোনদের সংসার সুখের হয়নি, পিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে সে বেদনা বইতে হয়েছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন ছেলের সংসারে না হয়, রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। ১৯১০ সালের মে মাসের ২ তারিখ, অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের বিয়ের ৪ মাসের মধ্যে রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে প্রতিমাকে ‘ কেবল গৃহিণী এবং ভোগের সঙ্গিনী ‘ হিসেবে না দেখে তাঁর ‘ চিত্তকে জাগিয়ে তোলার’ জন্য তিনি উপদেশ দেন।

বিশ্বভারতী পরিচালনায় তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলে তিনি তার প্রথম উপাচার্য হন। কারুশিল্প, উদ্যানরচনা ও উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে তার বিশেষ দক্ষতা ছিলেন। শেষজীবনে চিত্রাঙ্কণও করেছেন।

তার রচিত গ্রন্থগুলি হল: প্রাণতত্ত্ব (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), অভিব্যক্তি (১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অন দি এজেস অফ টাইম (১৯৫৮)।পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে লেখেন পিতৃস্মৃতি।

উপসংহারে শেষ বয়সের কাজ আর মৃত্যু সম্পর্কে নাই বা লিখলাম। শুধু মনে হয় যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র পিতার মতই মানব মনে অমর হয়ে থাকবে।

কবি চন্ডিদাস ও তাঁর পরিচয়

কেতুগ্রামে যেখানে চন্ডীদাস বাস করতেন সেই স্থানটি চন্ডীভিটে নামে লোকমুখে প্রচারিত।

চোদ্দপুরুষের ভিটে বাঙালির মনে অমলিন এক বিষয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মায়ার চাদরের নকশিকাঁথা, জনম জনমের মরমী ভালোবাসা।

কেতুগ্রামের বাহুলক্ষী সতীপীঠের পুরোহিত কালক্রমে নানুরে চলে যান কয়েক বৎসরের জন্য। তারপর আবার ফিরে আসেন কেতুগ্রামে।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। চৈতন্যপূর্বযুগে বিদ্যাপতির সমসাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ-পদাবলি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস । যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম পদাবলি সাহিত্য রচনা করেন। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কারন – চণ্ডীদাস নামধারী অন্তত চারজন কবি ছিলেন বলে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ সমস্যায় পড়েছেন যার প্রকৃত সমাধান এখনও হয়নি ।

নানুরে যে এক চণ্ডীদাস বাস করতেন তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন –

নানুরের মাঠে গ্রামের পাশে বাসুলী আছ’য়ে যথা।

তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস

সুখ যে পাইবে কোথা।।

লেখক বিনয় ঘোষ লিখেছেন, “চণ্ডীদাস, অর্থাৎ দ্বিজ চণ্ডীদাস কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই কিছু রচনা করেন নি। তিনি রচনা করেছেন সুমধুর সুললিত গীতিকাব্যের মালা, যা স্বপ্নভঙ্গ-নির্ঝরের উচ্ছ্বসিত ধারার মতন বাঙালীর মনপ্রাণ উদ্বেল করে তুলেছে। বাংলার গীতিকাব্যের লীলায়িত ধারার যিনি অন্যতম প্রবর্তক, বাংলার অমর পদাবলীর স্রষ্টা সেই চণ্ডীদাসের কথা আমরা বলছি। এই চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নানুরেরই অধিবাসী ছিলেন বলে আমার মনে হয়। চণ্ডীদাস-নানুর তাঁরই লীলাক্ষেত্র।”

পদাবলী স্রষ্টা যে এককালে এই নানুরে বসবাস করেছিলেন এ বিষয়ে পন্ডিতেরা এখন একমত। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম কাহিনী, চণ্ডীদাসের সাধন-ভজন কাহিনী ও চণ্ডীদাসের মৃত্যু কাহিনী ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কিংবদন্তি প্রচলিত আছে নানুর ও কীর্ণাহারে।

চণ্ডীদাস প্রাক-চৈতন্যযুগের কবি (পঞ্চদশ শতাব্দী) বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে (সম্ভবত ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাশুলি বা চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। চণ্ডীদাস ‘রামী’ নামে এক রজক কন্যাকে সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন – ‘চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি—এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি’। তাঁর মতে চণ্ডীদাস ‘দুঃখের কবি’।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়– চণ্ডীদাস একছত্র লিখে পাঠককে দশছত্র লিখিয়ে নেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চণ্ডীদাস সম্পর্কে বলেছিলেন – ‘সায়াহ্ন সমীরণের দীর্ঘশ্বাস’।মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন তার প্রমাণ পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে । সেখানে বলা হয়েছে—

“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরমানন্দ ।।”

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হলেন জ্ঞানদাস। চণ্ডীদাস সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন — রামগতি ন্যায়রত্ন।

চণ্ডীদাস গ্রামবাংলার কবি। পাণ্ডিত্যবর্জিত সহজসরল ভাষায় তিনি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতি নাগরিক কবি পণ্ডিত। তাই তাঁর রচনায় বাকবৈদগ্ধ ও মণ্ডলকলার বৈচিত্র্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি’ । চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বনফুল কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। তিনি বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মণিহারীতে, ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক ৪০ বছর কাজ করেছেন প্যাথলজিস্ট হিসেবে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী। তার পিতা একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং মাতা গৃহবধু ছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস শিয়াখালা।

প্রথমে মণিহারী স্কুলে এবং পরে সাহেবগঞ্জ জেলার সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। শেষোক্ত স্কুল থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আই.এস.সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময় ৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি মেসে ছিলেন বেশ কিছু দিন। ডাক্তারি পাশ করার পর পটনা মেডিক্যাল কলেজে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তার পর আজিমগঞ্জ হাসপাতাল হয়ে ভাগলপুরে ল্যাব খুলে প্যাথলজিস্ট হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু। ১৯২৭ সালে বিয়ে করে সংসারী হন।

প্যাথলজিস্ট হিসাবে ৪০ বৎসর কাজ করেছেন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজের নাম লুকোতে তিনি ‘বনফুল’ ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় মালঞ্চ পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। শনিবারের চিঠি তে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারডি কবিতা লিখে সাহিত্য জগৎতে নিজের আসন স্থায়ী করেন। এছাড়াও নিয়মিত প্রবাসী, ভারতী এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশ করেন।

জীবনের প্রথম তিন দশক নেহাত শখের বশেই টুকটাক সাহিত্যচর্চা করতেন। নিয়মিত লেখালেখি শুরু হয় ৩৩ বছর বয়সে। বয়স ৪০-এর কোঠায় যখন পা রাখলেন, সেই সময়ই খ্যাতির শীর্ষে বলাইচাঁদ। লেখক হিসেবে বনফুল হাজারেরও বেশি কবিতা, ৫৮৬টি ছোট গল্প, ৬০টি উপন্যাস, ৫টি নাটক, জীবনী ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলীসমগ্র ২২ খণ্ডে প্রকাশিত। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি লাভ করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকান্ত, তুমি আপামর বাঙালির মরমী চরিত্র। তোমার স্রষ্টা সেই দরদিয়া লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীর প্রতি নত হই বিনম্র শ্রদ্ধায়।

দেবদাস,পথের দাবী,রামের সুমতি,শ্রীকান্ত কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি।ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলোতে অনূদিত হয়েছে। বড়দিদি (১৯১৩), পরিণীতা (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (চারখণ্ডে ১৯১৭-১৯৩৩), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১) ইত্যাদি শরৎচন্দ্র রচিত বিখ্যাত উপন্যাস।বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার জন্য তিনি ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী’ নামে খ্যাত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান৷ এছাড়াও, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডিলিট’ উপাধি পান ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।শরৎচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সকালে মতিলাল তাকে দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন, যেখানে তিনি দু-তিন বছর শিক্ষালাভ করেন। এরপর ভাগলপুর শহরে থাকাকালীন তার মামা তাকে স্থানীয় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তিতে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মতিলালের ডিহিরির চাকরি চলে গেলে তিনি তার পরিবার নিয়ে দেবানন্দপুরে ফিরে গেলে শরৎচন্দ্র জেলা স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে দারিদ্র্যের কারণে স্কুলের ফি দিতে না-পারার কারণে তাকে এই বিদ্যালয়ও ত্যাগ করতে হয়। এই সময় তিনি ‘কাশীনাথ’ ও ‘ব্রহ্মদৈত্য’ নামে দুটি গল্প লেখেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মতিলাল পুনরায় ভাগলপুর ফিরে গেলে প্রতিবেশী সাহিত্যিক তথা তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষালাভের প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহ লক্ষ করে তাকে তার বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি তার মাতামহের ছোটো ভাই অঘোরনাথের দুই পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে প্রতি রাতে পড়াতেন, তার বিনিময়ে অঘোরনাথ তার কলেজে পড়ার প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাতেন। এতৎসত্ত্বেও এফএ পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না-পারার জন্য তিনি পরীক্ষায় বসতে পারেননি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ ভারতের প্রেসিডেন্সি বিভাগের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকট মামুদপুরে৷ দেবানন্দপুর ছিল প্রকৃতপক্ষে তার পিতার মতিলাল৷তার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তার মাতা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরের রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা৷ গঙ্গোপাধ্যায়রা কালক্রমে ভাগলপুর নিবাসী হন৷ পাঁচ ভাই আর বোনের মধ্যে শরৎ চন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয়। তার দিদি অনিলা দেবী ছাড়াও প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র নামে তার দুই ভাই ও সুশীলা দেবী নামে তার এক বোন ছিল। শরৎ চন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাঁড়া। দারিদ্র্যের কারণে মতিলাল স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন বলে শরৎ চন্দ্রের শৈশবের অধিকাংশ সময় এই শহরেই কেটেছিল। শরৎচন্দ্র ভাগলপুর শহরের আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে খেলাধুলো ও অভিনয় করে সময় কাটাতে শুরু করেন। এই সময় তিনি বনেলী রাজ-এস্টেটে কয়েকদিন চাকরি করেন। কিন্তু পিতার ওপর কোনো কারণে অভিমানবশত তিনি সন্ন্যাসী সেজে ঘর ছেড়ে চলে যান। এই সময় তার পিতার মৃত্যু হলে তিনি ভাগলপুর ফিরে এসে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে কলকাতা যাত্রা করেন, সেখানে তিনি কলকাতা উচ্চ আদালতের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে হিন্দি বইয়ের ইংরেজি তর্জমা করার জন্য মাসে ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরি পান। এই সময়, তিনি ‘মন্দির’ নামে একটি গল্প লিখে ‘কুন্তলীন’ প্রতিযোগিতায় পাঠালে তা বিজয়ী ঘোষিত হয়।

ছয় মাস লালমোহনের বাড়িতে কাটানোর পর শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুনে লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগ্নিপতি উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলে যান। অঘোরনাথ তাকে বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে একটি অস্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। দুই বছর পর তার চাকরি চলে গেলে তিনি তার বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগু চলে যান ও সেখানে অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসবাস করেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসের ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এই অফিসে চাকরি পান ও পরবর্তী দশ বছর এই চাকরি করেন।

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে এলে ‘যমুনা’ নামে পত্রিকার সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পাল তাকে পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে রামের সুমতি গল্পটি পাঠিয়ে দেন, যা যমুনা পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার জন্যেও লেখা পাঠাতে শুরু করেন। ফনীন্দ্রনাথ পাল তার উপন্যাস বড়দিদি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স তার উপন্যাসগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছুটি নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে শরৎচন্দ্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেঙ্গুন ত্যাগ করে বাংলায় ফিরে আসেন।

নারীর দুঃখ ও কষ্ট দেখে তার অন্তর কাঁদত চিরকাল।নারী ও অবলা জীবের প্রতি অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না।মহেশ, গল্পে আমরা তাঁর অবলা জীবের প্রতি দরদ খুঁজে পাই।

বাঙালি নারীর রান্নাঘরের প্রিয় লেখক এই অনিলা দেবী।

শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শিশুসাহিত্যের প্রবাদপুরুষ, বাংলা ছাপাখানার অগ্রপথিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, চিত্রকর, প্রকাশক, শখের জ্যোতির্বিদ, বেহালাবাদক ও সুরকার। বিখ্যাত গুপি-গাইন-বাঘা-বাইন তাঁর অমর সৃষ্টি। তার লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টুনটুনির বই, ছোটদের মহাভারত, সাতমার পালোয়ান, গল্পমালা, ছেলেদের মহাভারত, ছেলেদের রামায়ন, কুঁজো আর ভূত, বাঘ খেকো শিয়ালের ছানা, লাল পরি নীল পরি প্রভৃতি। এ ছাড়া তার রচিত ছোট ছোট অসংখ্য গল্প নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র করা হয়েছে।

আমার পছন্দের লেখকের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তাঁর পরিবারের পরিবেশের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে ইচ্ছে হয়।নানা প্রতিকূলতার মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এমন ভূমি তৈরি করেছিলেন যে ভূমিতে পরপর তৈরি হয়েছে নানান সাহিত্যিক। তখনকার দিনে ছাপাখানা অত সহজ ছিলনা। উপেন্দ্রকিশোর নানা বাধা অতিক্রম করে এই ছাপাখানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন এবং তিনি নিজের হাতেই প্রচ্ছদ নির্মাণ এবং এর যাবতীয় ছবি আঁকা সবকিছু নিজের হাতেই করতেন । একটা চারা গাছ রোপন করে তাকে যত্ন করে তার যোগ্য মাটিতে তাকে সার দিয়ে বড় করতে হয় তবেই সে বড় হয় এবং ফল-ফুল প্রদান করে। তেমনি একটি সন্তান সুন্দর পরিবেশে সুন্দর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যদি যথোপযুক্ত মাধ্যমে মানুষ হয় সে পৃথিবীতে আপন স্থান করে নেয় স্বমহিমায়।এমনই একটা যোগ্য পরিবার রায় পরিবার, যেখানে সন্তানদের মানুষ হবার মতো বিখ্যাত পরিবেশ এবং তাদের সেই লড়াকু মনোভাব ও বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বাংলা মুদ্রণশিল্পের অন্যতম রূপকার, ১৮৬৩ সালের ১০ই মে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার আট সন্তানের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কামদারঞ্জন। পাঁচ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা কালীনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দর মুন্সীর কাছ থেকে নিকট আত্মীয় ময়মনসিংহের জমিদার হরিকিশোর চৌধুরী তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নতুন নাম রাখেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সুপন্ডিত জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় উপেন্দ্রকিশোরের শিক্ষাজীবন শুরু হয় এবং ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ১৮৮০ সালে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। স্কুল জীবনেই তিনি চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা অর্জন করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়নের পর কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ১৮৮৪ সালে সেখান থেকে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং প্রখ্যাত সমাজসেবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কোনো বাধা কোনো বিপত্তি উপেন্দ্রকিশোরের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। সকল বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি এগিয়ে চলেছেন সদর্পে। পরিবারকে তিনি এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যেখানে যে কোন সন্তান জন্ম নিলে সে বড় হবেই এমন একটা পরিবেশ গড়ে তোলা একজনের পক্ষে কতটা কঠিন সে যে করেছে সেই জানে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯৩৮) ছিলেন বাংলা শিশু সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য শিল্পী এবং তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি “সন্দেশ” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং তাঁর বিভিন্ন শিশুতোষ রচনা বাংলা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

তার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো, ছেলেদের রামায়ণ

এই বইটি রামায়ণ মহাখ্যানের একটি সহজবোধ্য রূপ, যা শিশুদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।ছেলেদের মহাভারত

মহাভারতের মূল কাহিনীকে সহজ করে, ছোটদের উপযোগী করে তুলে ধরা হয়েছে এই বইটিতে।

সেকালের কথা

এটি একটি ঐতিহাসিক কল্পনানির্ভর গল্প, যা ছোটদের জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দিতে সাহায্য করে।

মহাভারতের গল্প

মহাভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে রচিত গল্প।

টুনটুনির বই

এটি একটি মজাদার এবং শিক্ষামূলক গল্প, যা শিশুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয়।

ছোট্ট রামায়ণ

রামায়ণের মূল ঘটনাগুলিকে আরও ছোট করে, শিশুদের জন্য উপযোগী করে লেখা হয়েছে এই বইটিতে।

সন্দেশ

তিনি এই শিশুতোষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন, যা আজও বাংলা শিশু সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও মানবিকতার মাধ্যমে বাংলা শিশু সাহিত্যকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক বিষয়গুলি সুন্দরভাবে মিশ্রিত হয়েছে।

এই স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিককে আপামর ভারতবাসী চিরকাল মনে রাখবেন, এই আশা রাখতেই পারি। প্রতিভাস ম্যাগাজিন