প্রীতন্বিতা

জ্যোতিষ কি বিজ্ঞান ?

জ্যোতিষ বিজ্ঞান হোক আর না হোক তাতে জ্যোতিষীদের কোন ক্ষতি হবে না, কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা কোন অবস্থাতেই কমবে কিনা সন্দেহ। কমা তো দূরের কথা মানুষের বিশ্বাস বরং দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। এদেশে রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ডাক্তাররা পর্যন্ত দেখা যায় জ্যোতিষীদের কথার ওপর ভরসা করে অনেক কাজে হাত দেয়। সংবাদপত্র,ম্যাগাজিন ছাড়াও টিভি চ্যানেলগুলিতে জ্যোতিষীদের ক্রমবর্ধমান দাপট খুবই পরিচিত ঘটনা।

সাধারণ মানুষের জ্যোতিষীর ওপর বিশ্বাস কেবল যে আমাদের দেশেরই ঘটনা এমন নয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনে জ্যোতিষ সম্পর্কে নিয়মিত কলাম ছাপা হয়। ১৯৮৪ সালে বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক আন্তর্জাতিক সংস্থা সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদকদের কাছে এক আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন যাতে তাদের জ্যোতিষ বিভাগের ওপর একথা লিখে দেওয়া হয় যে এই বিভাগের বিনোদন ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত কোন ভিত্তি নেই। হাতে গোণা যায় মাত্র এমন কয়েকজন সম্পাদকই এই আবেদনে সারা দিয়েছিলেন।

মানুষ কিছুটা অন্ধভাবে জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। হয়তো মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। দেখা গেছে, জ্যোতিষীর বক্তব্যকে মানুষ সত্যি বলে ভাবতেই অভ্যস্ত, সেই বক্তব্যে যাই থাকুক না কেন। আসলে এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। তাছাড়া জ্যোতিষীরা তাদের বক্তব্যে যেসব শব্দ ব্যবহার করে সেগুলি প্রায় সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন কোন ব্যক্তির চরিত্র বোঝাতে হয়তো বলা হয় ‘সতর্ক’, ‘সরল’, ‘অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়’।এই শব্দগুলি যেকোনো ব্যক্তির জন্যই ব্যবহার করা যায়, আবার সবাই শব্দগুলি পছন্দও করবে। শব্দ ও বক্তব্যকে সর্বজনীন করে তোলার কৌশলই মনে হয় জ্যোতিষকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছে। যেমন, জ্যোতিষ বিভাগে প্রায়ই দেখা যায় কোন এক রাশিফলের সমস্যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ‘আপনার সাময়িক অর্থকষ্ট হবে’ বা ‘আপনাকে প্রিয়জনরা ভুল বুঝবে’ ইত্যাদি। এই বক্তব্যগুলিও সমস্ত লোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এসব বক্তব্যকে বলা যেতে পারে ‘প্রসারিত মোজার তত্ত্ব’, অর্থাৎ বাজার থেকে মোজা কিনলেই তা যে কোন সাইজের পায়ে ঠিক লেগে যাবে।

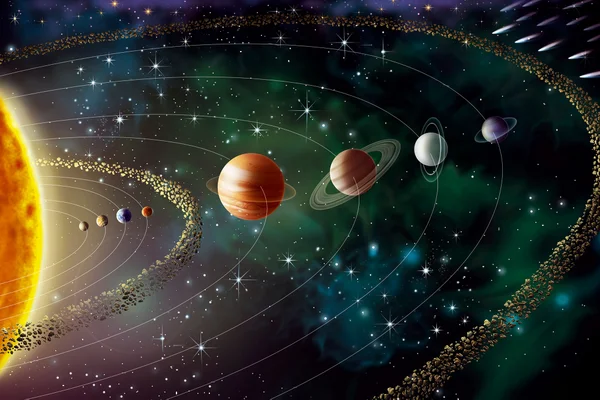

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ধারণা হাজার হাজার বছরের পুরনো। চার হাজার বছর আগের ব্যাবিলনে এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা, রানি ও তাদের পাত্রমিত্ররাত্র বটেই, সাধারণ ব্যক্তিরাও জ্যোতিষকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও জ্যোতিষ অপরিহার্য হয়ে যায়। সাধারণভাবে বিজ্ঞান চেতনার আবির্ভাবের আগে থেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। এই শাস্ত্রে মানুষের জন্ম মুহূর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চন্দ্র-সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলি মানুষের জীবন প্রভাবিত করবে বলে ভাবা হয়। পৃথিবীকে মনে করা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এবং গ্রহগুলিকে নিয়ে চন্দ্র-সূর্য একে প্রদক্ষিণ করছে। নক্ষত্রগুলি স্থির আলোক উৎস হিসেবে আকাশের গায়ে অবস্থানরত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে এখানেই। জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান থেকে আজকাল একটি বাচ্চাও জানে যে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবী। তাছাড়া জ্যোতিষীদের ধারণা অনুযায়ী চাঁদ বা সূর্যকে গ্রহ ভাবার কোন কারণ নেই। আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে জ্যোতিষ বিদ্যায় ইউরেনাস, নেপচুন ইত্যাদি গ্রহগুলির কোন উপস্থিতি দেখা যায় না। আসলে প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল খালি চোখে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। দূরবীন উদ্ভাবনের পর মানুষ ইউরেনাস, নেপচুন ইত্যাদির কথা জানতে পারে। জ্যোতিষীরা তাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিন্তু ওই অদেখা গ্রহগুলির সন্ধান পায়নি।

কোন ব্যক্তির জন্মলগ্ন নিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র খুব বেশি মাথা ঘামায়। ধারণা অনুযায়ী জন্মলগ্নে গ্রহগুলির বিশেষ অবস্থান শুভ-অশুভ প্রভাবের কারণ যা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নির্ধারণ করে। কিন্তু আজকাল যে হারে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার হচ্ছে তাতে আর জন্মের সময় অনিশ্চিত থাকার উপায় নেই। আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী, মানুষের চরিত্র নির্ধারণ করে জিন ও পরিবেশজনিত প্রভাব। এখানে গ্রহগুলির প্রভাবের কোন ভূমিকাই নেই। বিজ্ঞাননির্ভর অসংখ্য পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে গ্রহের দশা অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব, পেশা বা সাফল্য কোনভাবেই নির্ধারিত হতে পারে না।

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণীর ব্যাপারটিও বহু পরীক্ষা থেকে ধাপ্পা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ‘দ্য জেমিনি সিনড্রোম’ বইটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রজার কালভার ও ফিলিপ লানা কোন পাঁচ বছরে জ্যোতিষীদের করা তিন হাজারের বেশি ভবিষ্যৎবাণীর নব্বই শতাংশকেই ভুল হতে দেখেছেন। এর চেয়ে বরং কলেজে পড়া ছাত্ররা তাদের পরীক্ষায় কী প্রশ্ন আসতে পারে এই অনুমান অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিল। বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষী ও সাধারণ লোকদের এক সঙ্গে নিয়ে নানা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কোন কিছু অনুমান করার ব্যাপারে জ্যোতিষীদের তুলনায় সাধারণ লোকরাই ভালো ফল দেখিয়েছে। জ্যোতিষীদের তৈরি করা কোষ্ঠি-ঠিকুজি নিয়েও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোষ্ঠি অনায়াসেই অন্য ব্যক্তির কোষ্ঠি হয়ে যেতে পারে।কোষ্ঠির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বলা যায় ছদ্মবিজ্ঞান। বিষয়টিকে মজা হিসেবে ভাবলে ভালো। কিন্তু যখন মানুষ ও প্রচার মাধ্যমের প্ররোচনা বিষয়টিকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে ভেবে নিতে বাধ্য করে রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জড়িয়ে ফেলে তখন এটি সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে।

জেনোর কূটাভাস

জেনো ছিলেন একজন গ্রীক দার্শনিক বা চিন্তাবিদ। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল অংকশাস্ত্রে। পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি এলিয়া অঞ্চলে বসবাস করতেন। বলা হয় যে তিনি ছিলেন সক্রেটিসের শিক্ষাগুরু। কূটাভাস শব্দটির ইংরেজি হচ্ছে প্যারাডক্স, যা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধাচরণ বোঝায়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই গ্রীকরা সংখ্যাতত্ত্বের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল। তাদের নজরে এসেছিল অসীম সংখ্যাটি। এখনো সাধারণ লোকরা মনে করে যে অসীম সংখ্যা হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যা যেকোনো সংখ্যার চেয়ে বড়। আসলে অসীম সংখ্যা বা ইনফিনিটি কোন সংখ্যাই নয়, একটি ধারণা মাত্র। তবে এই ধারণা এমনই শক্তিশালী যার থই আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। জার্মান গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্ট অঙ্কশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে অংকশাস্ত্র হচ্ছে অসীম সংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। গ্রীকরাও গণিতশাস্ত্রের মূল বিষয় হিসেবে অসীম সংখ্যার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। অসীম সংখ্যা নিয়ে গ্রীকদের গবেষণা এমন অনেক বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিল যার সদুত্তর খুঁজে পেতে গণিতজ্ঞরা পরবর্তী দু’হাজার বছর ধরে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীকরা অসীম সংখ্যাকে বেশ অপছন্দ করত। অংকশাস্ত্রে অসীম সংখ্যাকে যে কোন মূল্যে এড়িয়ে চলতে চাইত তারা। স্বয়ং গ্যালিলেও পর্যন্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন অসীম সংখ্যাকে গণিতের গবেষণা থেকে বাদ দেওয়া হয়। গ্রীকদের এই অসীম সংখ্যা-ভীতি গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতিকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছিল।

সুযোগ পেলেই গ্রীকরা প্রমাণ করে দেখাতে চাইত অসীম সংখ্যা কতটা অবাস্তব। এই প্রচেষ্টা থেকেই তৈরি হয়েছিল জেনোর কূটাভাস। চারটি কূটাভাসের সাহায্যে জেনো দেখিয়েছিলেন যে অসীমত্বের ধারণা ভিত্তিহীন। তাঁর যুক্তি মেনে নিলে স্থান-কালকে কখনোই অসীম বলে ভাবা ঠিক হবে না।

দৌড়বীরের কূটাভাস, অ্যাকিলেস ও কচ্ছপের কূটাভাস, তীরের কূটাভাস, স্টেডিয়ামের কূটাভাস—- এই চারটি হল জেনোর সুবিখ্যাত কূটাভাস। প্রত্যেকটিই উপস্থাপনার গুণে বেশ আকর্ষণীয় আর হাজার হাজার বছর ধরে পন্ডিতদের বোকা বানিয়েছে। আমরা অনেকেই এগুলি সম্পর্কে কিছু না কিছু জানি। এখানে প্রথম দু’টি কূটাভাস উল্লেখ করা হল।

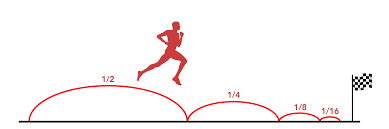

দৌড়বীরের কূটাভাসে জেনো একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন যে কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য দৌড় শুরু করে কখনো তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেনা যদি অসীমত্বের ধারণাটি আমরা মেনে নিই। এই যুক্তি অনুযায়ী দৌড়বীর কেন, কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তু কোন অবস্থাতেই কোন সময় তাদের গন্তব্যে যেতে পারবে না। ব্যাপারটা একেবারেই বাস্তবতা বিরোধী, অথচ যুক্তি না মেনে উপায় নেই। আমি বাড়ি থেকে বার হলাম বাজারে যাব বলে, যদি অসীম সংখ্যার অস্তিত্ব থাকে তো জেনোর যুক্তি অনুযায়ী কোনদিনই বাজারে পৌঁছতে পারব না। বাজারে পৌঁছনো তো পরের ব্যাপার, জেনো দেখিয়েছেন যে অসীম সংখ্যা আছে মেনে নিলে আমার পক্ষে যাত্রা শুরু করাই সম্ভব হবে না।

দেখা যেতে পারে জেনো কিভাবে এই অবাস্তব ব্যাপারটাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। মনে করা যাক দৌড়বীর ১০০ মিটার অতিক্রম করবে। প্রথমে তাকে এই দূরত্বের অর্ধেক বা ৫০ মিটার যেতে হবে। তারপর সে যাবে বাকি অংশের অর্ধেক বা ২৫ মিটার। সেটুকু যাওয়ার পর দৌড়বীরকে যেতে হবে বাকি অংশের অর্ধাংশ বা ২৫ মিটারের অর্ধেক অংশ এবং এভাবে দৌড়বীরের সামনে সমগ্র দূরত্বের কিছু না কিছু অংশ অতিক্রম করা বাকি থেকেই যাবে। অনন্তকাল ধরে দৌড়েও দৌড়বীর কিছুতেই ১০০ মিটার দূরত্ব পার হতে পারবে না, সে ক্রমশ কেবল তার গন্তব্যের নিকটবর্তী হতে থাকবে। এই অদ্ভুতরে ব্যাপারটা ঘটছে যেহেতু সসীম দূরত্বকে অসীম অংশে ভাগ করা যাচ্ছে। অসীম সংখ্যার অস্তিত্ব মেনে নিলে এই অবাস্তব ব্যাপারটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

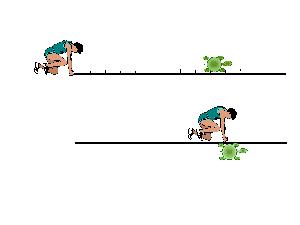

জেনোর দ্বিতীয় কূটাভাস হচ্ছে অ্যাকিলেস আর কচ্ছপের দৌড়ের সমস্যা। কচ্ছপ খুব আস্তে দৌড়য়, আর অ্যাকিলেস ছোটে দুরন্ত বেগে। তাদের দু’জনকে একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় ছেড়ে দেওয়া হল। অ্যাকিলেস যেহেতু কচ্ছপের চেয়ে জোরে ছোটে, অন্তত দশ গুণ জোরে তাই প্রতিযোগিতার শুরুতে কচ্ছপকে ১০০ মিটার আগে রাখা হল। আর এখানেই সমস্ত গন্ডগোল। দেখা যাবে, অনন্তকাল ধরে কচ্ছপের চেয়ে দশগুণ জোরে ছুটেও অ্যাকিলেস কোন জন্মে কচ্ছপকে ধরতে পারবে না। ব্যাপারটি বড়ই অবাস্তব। এমন যদি সত্যি হয় তো রাস্তায় কোন গাড়িকে কখনো পিছনে থেকে এসে সামনের গাড়িকে ডিঙিয়ে যেতে দেখা যাবে না। অথচ জেনোর যুক্তি মেনে নিলে অবাস্তব হলেও ব্যাপারটা সত্যি। কিভাবে ?

অ্যাকিলেস যখন ১০০ মিটার দৌড়ে কচ্ছপকে ধরতে যাবে কচ্ছপ ততক্ষণে ১০ মিটার এগিয়ে যাবে। এই ১০ মিটার যতক্ষণে দৌড়বে অ্যাকিলেস, কচ্ছপ সেইসময়ে আরো এক মিটার এগোবে, অ্যাকিলেস তারপর এক মিটার ব্যবধান অতিক্রম করতে থাকলে কচ্ছপ চলে যাবে এক-দশমাংশ আরো সামনে, অ্যাকিলেস যতক্ষণে এই এক-দশমাংশ দৌড়ে কচ্ছপকে ধরতে চাইবে কচ্ছপ ততক্ষণে আরও এক-শতাংশ এগিয়ে যাবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে। দেখা যাবে, ইহজীবনে অ্যাকিলেস কখনো কচ্ছপকে ধরতে পারবেনা, কচ্ছপ সবসময়ই একটু হলেও অ্যাকিলেসের তুলনায় এগিয়ে যাবে। সসীম দূরত্বকে অসীম অংশে ভাগ করার জন্যই এই অবাস্তব ব্যাপারটা ঘটবে।

জেনোর কূটাভাসগুলির সমাধান খুঁজে পেতে পরবর্তী ২০টি শতাব্দী কেটে গিয়েছিল। কেন্দ্রাভিসারী অসীম শ্রেণীর সীমা সংক্রান্ত গণিতের বিশেষ ধারণাটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার উত্তর মিলেছে। গণিতজ্ঞরা এই ধারণার সাহায্যে প্রমাণ করে দেখাতে পেরেছেন যে একটি অসীম শ্রেণীতে সীমাহীন পদ থাকলেও সেসব পদের যোগফল সসীম হতে পারে। সীমাহীন সংখ্যা বিশিষ্ট কোন অসীম শ্রেণীর যোগফল যে নির্দিষ্ট সসীম সংখ্যা হওয়া সম্ভব এ ব্যাপারটা জেনো বা অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকরা জানতেন না। গণিতের এই সত্যি মেনে নিলে দেখা যাবে, কোন নির্দিষ্ট স্থান-কালকে সীমাহীন অংশে ভাগ করা সম্ভব, তাতে বাস্তবতা বিঘ্নিত হয় না। অ্যাকিলেস আর কচ্ছপের দৌড়ের ক্ষেত্রে যে অসীম শ্রেণীটি পাওয়া যায় তা গণিতের নবাবিষ্কৃত ধারণা অনুযায়ী সমাধান করলে দেখা যাবে যে একটি সসীম দূরত্বের হিসেব আসছে যা ১১১ মিটারের একটু বেশি। অ্যাকিলেস এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করলেই কচ্ছপকে ডিঙিয়ে যেতে পারবে। প্রথম কূটাভাসটির ক্ষেত্রে দূরত্বটুকু সসীম, সমস্যা হল সময় নিয়ে। দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে দৌড়বীরের সময় বেড়ে বেড়ে অসীম শ্রেণী তৈরি করছে। এখানেও অসীম পদবিশিষ্ট শ্রেণীটি এক নির্দিষ্ট সসীম সংখ্যাকে যোগফল হিসেবে দেখাবে আর এই নির্দিষ্ট সময়টুকু পেরোলেই দৌড়বীর গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

জেনোর কূটাভাসের সদুত্তর নাহয় মিলল, তা বলে অসীম সংখ্যা নিয়ে অংকশাস্ত্রের সব সমস্যা কিন্তু মিটে গেল না। অসীম সংখ্যা এখনো গণিতে এক বিরাট রহস্য, অধিকাংশ রহস্যের কোন জবাব কবে পাওয়া যাবে কেউ জানে না।

সমুদ্রের ঢেউ

সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে কবিতা হয় সবাই জানি। এখানে আবার বিজ্ঞানের কী ভূমিকা ? আসলে গভীরভাবে ভাবতে গেলে কবিতাও বিজ্ঞান মেনেই হয়। তাই সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যেও যে বিজ্ঞান থাকবে এ আর আশ্চর্য কী !

ভূপৃষ্ঠের ছত্রিশ কোটি বর্গ কিলোমিটার এলাকা সমুদ্রের দখলে, আনুপাতিক হিসেবে মোট আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ স্থান। একেবারে সূচনায় পৃথিবীতে বিশাল এক জলাধার ছিল। মহাদেশীয় সরণ, অগ্নুৎপাত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা ওই বিশাল জলাধারকে বেশ কয়েকটি মহাসাগর ও সাগরে বিভক্ত করেছে। মহাসাগর মূলত পাঁচটি—- প্রশান্ত, অতলান্তিক, ভারত, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু সমুদ্র যেমন বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর, পারস্য উপসাগর, কাশপিয়ান সাগর ইত্যাদি। এসব সমুদ্র আসলে পাঁচটি মহা সমুদ্রেরই অংশবিশেষ।

সমুদ্রের বিপুল জলরাশি সব সময় গতিশীল। সমুদ্রজলের এই গতি কেবলমাত্র জলতলের ওপরাংশে যেমন দেখা যায় তেমনি ওপর থেকে তলদেশের গভীরেও চলমান। গতিশীল সমুদ্রের জল ঢেউ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলে. সমুদ্রে ঢেউ কিভাবে সৃষ্টি হয় বা ঢেউয়ের চরিত্র কী সেসবই এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু।

ঢেউ সৃষ্টিতে বাতাসের ভূমিকা প্রথমে বলতে হয়। গৌণভাবে হলেও বাতাস তৈরি হয় সূর্যের কারণে। ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে চাপজনিত তারতম্য বাতাস তৈরি করে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বড় ধরনের বায়ু প্রবাহগুলি হচ্ছে বাণিজ্য বায়ু, পশ্চিমাবায়ু ও মেরুদেশীয় বায়ুপ্রবাহ। সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় এইসব বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রতলের জলরাশিকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়। এভাবেই সৃষ্টি হয় ওপরতলের বিশাল স্রোতপ্রবাহ। বায়ুতাড়িত এই স্রোত জলতলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। বায়ুপ্রবাহের শক্তি ও স্থায়িত্বের ওপর এই স্রোতের গতি নির্ভরশীল। মহাদেশ ও দ্বীপসমূহের উপস্থিতিতে সমুদ্রস্রোত জটিলভাবে ঢেউয়ের আকৃতি নেয়। এছাড়া জলতলের ওপর বায়ুপ্রবাহ প্রত্যক্ষভাবেও ঢেউ সৃষ্টি করে। এসব ঢেউকে বড় ঢেউ এবং স্ফীত ঢেউ, এই দু’ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ঢেউ সৃষ্টিকারী বায়ুক্ষেত্রের অভ্যন্তরে বড় ঢেউ দেখা যায় এবং এসব ঢেউ ওই বায়ুক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে শান্ত সমুদ্রে এলে তাদের বলে স্ফীত ঢেউ। এজন্যই বাতাস না থাকলেও সৈকতে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ঢেউ ভাঙছে দেখা যায়। এগুলি সবই স্ফীত ঢেউ, হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে সমুদ্রতলের বায়ুক্ষেত্র থেকে যাদের উৎপত্তি। বিশৃঙ্খল বড় ঢেউগুলি উৎপত্তিস্থল থেকে বেরিয়ে বায়ুহীন অঞ্চলে এসে সুশৃঙ্খল আকৃতি পায়। এই পরিবর্তন ঘটে বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায় যেখানে দ্রুতগামী লম্বা ঢেউ ছোট ছোট ঢেউগুলিকে গ্রাস করে। অনেকটা সময় পর উৎসস্থলের অনেক দূরে এই প্রক্রিয়ায় সমান মাপের সুশৃঙ্খল ঢেউ তৈরি হয়। ঢেউ সৃষ্টির সূচনাপর্ব সম্পর্কে এখনও ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। সমুদ্রের জলতলের ওপর চাপজনিত ওঠানামার ফলে বাতাস তার এলোমেলো ও ডোরাকাটা উপস্থিতি জানায় প্রথমে। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝঞ্ঝা জলতলে এলোমেলো ভাঁজ তৈরি করে। এসব ভাঁজের ওপর দিয়ে আবার বায়ুপ্রবাহ বয়ে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁজগুলি ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঢেউ হিসেবে গড়ে ওঠে। ঢেউগুলি সমুদ্রতীরে পৌঁছলে সৈকতভূমির গঠন অনুযায়ী একসঙ্গে মিলিত হয় বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একসঙ্গে মিলিত ঢেউগুলি বিশাল ঢেউ তৈরি করে যা তীরভূমিতে ভাঙ্গনের কারণ। সমুদ্রের ঢেউগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে শক্তির বিপুল উৎস যা দূষণহীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য। জাপান, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশে সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা বর্তমানে বাস্তবায়িত হতে পেরেছে।

জোয়ার-ভাঁটাও ঢেউ তৈরির কারণ। বারো বা চব্বিশ ঘন্টা পর পর তরঙ্গায়িত জলপ্রবাহ জোয়ার-ভাঁটা হিসেবে পরিচিত। জোয়ার-ভাঁটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় চোদ্দশ কিলোমিটার। চাঁদ বা সূর্যের আকর্ষণজনিত কারণে জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টি হয় যেখানে পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থানের জন্য চাঁদের প্রভাব তুলনায় বেশি। তার থেকে বহু দূরে গভীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা জনিত তরঙ্গ প্রায় নজরেই আসে না। কূলের কাছাকাছি অগভীর সমুদ্র এলাকাতেই জোয়ার-ভাঁটা জনিত তরঙ্গ দেখা যায়। জোয়ার-ভাঁটার তরঙ্গকে কাজে লাগিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা আজ অনেকটাই সফল হতে চলেছে।

ঢেউ যে কেবল সমুদ্রের উপরতলেই সৃষ্টি হতে পারে এমন নয়। সমুদ্রের সমগ্র জলকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, একটি তলের নিচে অন্যটির অবস্থান। অন্তর্বর্তী জলতলের এসব ঢেউ খালি চোখে দেখা না গেলেও এরা বেশ বড় মাপের হতে পারে, কখনো কখনো উচ্চতায় পঞ্চাশ মিটারেরও বেশি হয়।

সুনামি থেকেও সমুদ্রের ঢেউ তৈরি হয়, আর এসব ঢেউ সবচেয়ে ভয়ংকর। সমুদ্রের তলদেশে ধস, ভূমিকম্প বা অগ্নুৎপাত সুনামি সৃষ্টি করে। তলদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আলোড়ন ওপরতলে বিশাল ঢেউয়ের আকারে দেখা দেয়। অবশ্য খোলা সমুদ্রে এসব ঢেউ প্রায় দেখাই যায় না, যত তীরের কাছাকাছি হতে থাকে তত ঢেউয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেতে পেতে পর্বত প্রমাণ হয়ে যায়।

এসব ছাড়াও আঞ্চলিক ঝড় সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ সৃষ্টি করতে পারে। বঙ্গোপসাগরে এমন ঝড় প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু খবর তৈরি করে।

রহস্যময় প্রতিবস্তু

সৌরমণ্ডলের সীমানা পার হল টিউলিয়াস। সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হলো মহাকাশ যাত্রার এক নতুন অধ্যায়। মানুষ অভিযাত্রী নিয়ে আর কোন মহাকাশযান আগে কখনো সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে এতদূর পাড়ি জমায়নি।

নিয়ন্ত্রণকক্ষে বসে অভিযাত্রী দলের নেতা রন্ কোল বিশাল পর্দায় মহাকাশযাত্রার মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করছিল। এমন সময় তার কাছে একটি বার্তা এল। প্রেরক বেতার বিশেষজ্ঞ-আরিগাতো: ‘সামনেই একটা অদ্ভুত উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে’।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টিউলিয়াসের নিয়ন্ত্রণকক্ষে সমবেত হল অভিযানের সমস্ত সদস্য। খুবই জরুরি আলোচনা। ‘অদ্ভুত উপস্থিতি’টি কোন গ্রহ নয়, উল্কা বা ধুমকেতুও নয়, নয় মহাকাশের কোন প্রাকৃতিক বস্তু। নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর বোঝা গেল ‘অদ্ভুত উপস্থিতি’টি আসলে একটি মহাকাশযান। এ এক অভাবনীয় আবিষ্কার। কারণ মানুষ ছাড়া অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এটি হলো জ্বলন্ত প্রমাণ।

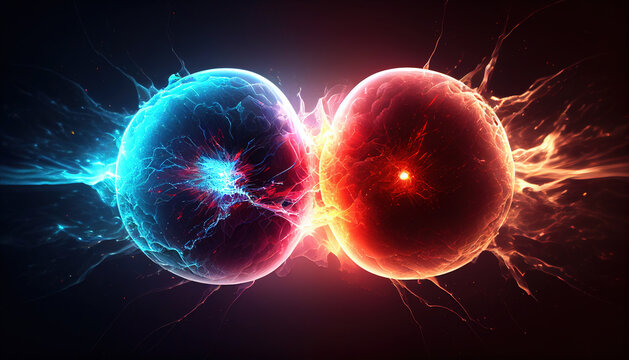

টিউলিয়াস থেকে একটি ছোট ফেরিযান পাঠানো হলো ওই রহস্যযানের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরিযান অজানা মহাকাশযানের একেবারে কাছে চলে গেল। তারপর দুটি যানের স্পর্শ ঘটলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রবল বিস্ফোরণ। চোখ ধাঁধিয়ে গেল বীভৎস আলোকবন্যায়। দীর্ঘ সময় পর সব শান্ত হলে ফেরিযান বা অজানা মহাকাশযানের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না। সব কোথায় হারিয়ে গেছে! আসলে অজানা মহাকাশযানটি ছিল প্রতিবস্তু দিয়ে তৈরি।

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখকদের কাছে প্রতিবস্তু এমনই এক জনপ্রিয় বিষয়। মনে করা হয়, এই মহাবিশ্বের কোথাও এমন অঞ্চল আছে যেখানে সমস্ত কিছুই প্রতিবস্তু দিয়ে গড়া। যদি পরিভ্রমণ কালে কখনো আমাদের গ্যালাক্সি ওই প্রতিবস্তু অঞ্চলে গিয়ে ঢোকে তো মুহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটবে আর সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এবার তাহলে দেখা যাক, প্রতিবস্তু ব্যাপারটা কী। প্রতিবস্তু বা অ্যান্টি ম্যাটার হল এমন এক পদার্থ যার প্রতিটি পরমাণু অ্যান্টি প্রোটন, অ্যান্টি নিউট্রন আর পজিট্রন দিয়ে তৈরি। স্বাভাবিক পদার্থের ক্ষেত্রে পরমাণুর মধ্যে থাকে তিন ধরনের কণা—- নিউট্রন, প্রোটন আর ইলেকট্রন। পরমাণুর কেন্দ্র নিউক্লিয়াস গঠিত হয় নিরপেক্ষ কণা নিউট্রন ও ধনাত্মক কণা প্রোটন দিয়ে। নিউক্লিয়াসের চারপাশে কক্ষপথে ঘুরতে থাকে ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের প্রতিকণা হচ্ছে পজিট্রন। পজিট্রন হচ্ছে হুবহু ইলেকট্রনের মত, একমাত্র পার্থক্য হল এটি ধনাত্মক কণা। অনুরূপভাবে অ্যান্টি প্রোটন হল প্রোটনের প্রতিবস্তু কণা যা ঋণাত্মকধর্মী। নিউট্রনের প্রতিবস্তু কণার নাম অ্যান্টি নিউট্রন। দুটিই নিরপেক্ষ কণা এই অর্থে যে এদের মধ্যে বৈদ্যুতিক ধর্ম অনুপস্থিত। নিউট্রন আর অ্যান্টি নিউট্রনকে আলাদা করা যায় এদের স্পিন-এর ধর্ম দেখে।

প্রত্যেকটি মৌলিক কণারই রয়েছে প্রতিবস্তু কণা। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাই মেসন বা পাইওন, মিউ মেসন বা মিউয়ন, ফোটন, নিউট্রিনো ইত্যাদি। ফোটন এবং পাইওন কণার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এরা নিজেই নিজের প্রতিবস্তু কণা।

প্রতিবস্তু কণার ব্যবহার সম্পর্কে দু’চার কথা বলা যেতে পারে। শিল্প ও ওষুধ প্রস্তুতে পজিট্রনকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা আছে। ধাতব অঙ্গের অতি সূক্ষ্ম ফাটল এর সাহায্যে শনাক্ত করা যায়। মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ পরিচিতি নিখুঁতভাবে পেতেও প্রতিবস্তু কণা বেশ দরকারি। সম্প্রতি মেসন কণার সাহায্যে ক্যান্সার জাতীয় পিণ্ডকে ধ্বংস করার উপায় জানা গেছে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও এদের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

ওজোনস্তরে গর্ত

পরিবেশ ইদানীং আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা দিক থেকে .প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখার চিন্তাটা নতুন কিছু নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই একদল মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সুরক্ষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরিবেশ ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্য কারণে। বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে মানুষ জানতে পেরেছে যে পৃথিবী ও প্রাণী জগতের প্রতিরক্ষা বলয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। যদি এই প্রতিরক্ষা বলয় ভেঙে যায় তো পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব মুছে যাবে।

পৃথিবীর প্রতিরক্ষা বলয় টি কী ? কোথায় বা তার অবস্থান ? সামগ্রিকভাবে, পৃথিবীকে কম্বলের মত জড়িয়ে রাখা বায়ুমণ্ডল এই প্রতিরক্ষা বলয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের সমস্তটাই প্রাণী জগতের রক্ষাকবচ নয়। খুব নির্দিষ্ট অর্থে, বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোন গ্যাসের আস্তরণ হচ্ছে প্রাণীজগতের আসল রক্ষক।

মজার কথা হল এই যে পাংশু নীল রংয়ের ওজোন গ্যাস কিন্তু বিষাক্ত। অল্প পরিমাণ ওজোন গ্যাস জীবনের জন্য ক্ষতিকর। বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ থেকে ওজোন পাওয়া যায় আর এর বিশ্রী গন্ধ রয়েছে। ভূস্তরের কাছাকাছি ওজোন গ্যাস কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে জন্ম নিতে পারে। রাসায়নিক শিল্পে এবং জল জীবাণুমুক্ত করতে ওজোনের ব্যবহার থাকলেও এই গ্যাসের সংশ্রব মানুষের জন্য একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থাকলে ওজোন জীবনরক্ষার অপরিহার্য উপাদান। যে সূর্যকিরণ ছাড়া পৃথিবী অচল, তাতে রয়েছে ভয়ংকর অতিবেগুনি রশ্মি। এই রশ্মির সংস্পর্শে জীবনের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে পেরেছে যেহেতু সূর্যের মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় না। বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে থাকা ওজোন গ্যাসের আস্তরণ সূর্যকিরণ থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেয়। পৃথিবীতে প্রাণী জগতের প্রতিরক্ষা বলয় হিসেবে ওজোন গ্যাসের স্তর এভাবেই কাজ করে যার অভাবে এখানে প্রাণের কোন অস্তিত্ব দেখা যেত না।

ওজোন গ্যাস কী ? ওজোন আসলে অক্সিজেনের এক বিশেষ রূপ। অক্সিজেনের একটি অণু গঠিত হয় দুটি পরমাণুর সমন্বয়ে, সেখানে ওজোনের একটি অণুতে থাকে তিনটি পরমাণু। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য এই একটি মাত্র পরমাণুর।

ওজোন স্তরের অবক্ষয়ের জন্য মূলত ক্লোরিনঘটিত রাসায়নিক ক্লোরোফ্লুরোকার্বনকে দায়ী করা হয়। সভ্য মানুষের শিল্পভিত্তিক কিছু উৎপাদন এই রাসায়নিকের জন্ম দেয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন মন্ডলের যে ফাটল দেখা দিয়েছে সেটা প্রথম জানা গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯৮২ সালে। ১৯৫৬ সাল থেকে বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক বছর বসন্তকালে উর্ধাকাশের ওজোন গ্যাসের পরিমাণ মাপা শুরু করেছিলেন। আন্টার্কটিকার হ্যালি বে নামে এক অঞ্চলকে এজন্য বাছাই করা হয়েছিল। পরিমাণ মাপা হত যে যন্ত্রে তার নাম স্পেকট্রোফটোমিটার। প্রায় ২৫ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা ওজোন মাপার কাজটি রুটিন হিসেবে করে আসছিলেন। ১৯৮২ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা কাজটি করতে গিয়ে এক আজব ব্যাপার লক্ষ্ করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে আন্টার্কটিকার মাথার ওপরে অবস্থিত ওজোন স্তরে একটা বড়সড় গর্ত। এই গর্ত আসলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অনেকটা জায়গা জুড়ে ওজোনের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে পাতলা হয়ে যাওয়া। প্রথমেই বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, ব্যাপারটা বোধহয় কোন যান্ত্রিক ত্রুটির ফল, কারণ যে স্পেকট্রোফটোমিটার যন্ত্র নিয়ে তাঁরা কাজ করছিলেন তা বেশ পুরনো। ইংল্যান্ড থেকে নতুন যন্ত্র এনে ব্যাপারটা ভালোভাবে পরীক্ষা না করে বিজ্ঞানীরা সবকিছু চেপে গেলেন। কিন্তু পরবর্তী দু’বছর নতুন যন্ত্রে টানা পরীক্ষা করে তাঁরা স্পষ্ট প্রমাণ পেলেন যে সত্যি প্রত্যেক বসন্তে আন্টার্কটিকায় ওজোন স্তরে গর্ত দেখা যায়।

আবিষ্কারটা প্রকাশ পাওয়ার পর চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের নাসা ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে গর্তটা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে হতে পারল। নাসার পরীক্ষা থেকে গর্তটার আয়তন জানা গেল। বিশালত্বে এটি মার্কিন মুলকের সমান, আর গভীরতায় মাউন্ট এভারেস্টের মতো দীর্ঘ।।

পরের কয়েক বছরে জোরদার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেল যে প্রত্যেক বসন্তে আন্টার্কটিকায় ওজোন স্তরে এই গর্ত আসলে ক্লোরিন ঘটিত। আরও স্পষ্টভাবে, ক্লোরিন মনোক্সাইড জাত। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ভেঙেই এই ক্লোরিন বাতাসে মেশে। মজার কথা হল এটাই যে ক্লোরিনের এই ক্ষতিকর যৌগ আন্টার্কটিকা অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না, কারণ সেখানে কল-কারখানা একেবারেই নেই। তবুও পৃথিবীর অন্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে এই যৌগ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে গিয়ে আটকে থাকে এবং মেরু অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সেখানে গিয়ে শীতের পর বসন্তের সৌরকিরণে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

হিসেব করে দেখা গেছে যে ওজোন স্তরের ঘনত্ব প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট হারে কমে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে তো অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলেই ওজোন মণ্ডল হালকা হয়ে যাবে এবং সূর্যের ভয়ানক অতিবেগুনি রশ্মি বিনা বাধায় সরাসরি ভূপৃষ্ঠে নেমে আসবে। পৃথিবীর বুক শ্মশান হয়ে যেতে তখন আর বেশি সময় লাগবে না।

নতুন মানুষ

ভ্যান ডেম অভিনীত সাইবর্গ সিনেমার কথা মনে পড়ে ? সাইবর্গ আসলে মানুষের এক নতুন প্রজন্ম যাদের শরীরে নানা রকম কলকব্জা জুড়ে মানব দেহের অনেক দুর্বলতা দূর করা হয়েছে। শোয়ার্জেনেগার অভিনীত টার্মিনেটর সিরিজের ছবিগুলিতেও এমন সব সাইবর্গদের দেখা যায়। টারমিনেটরের সাইবর্গরা আবার চেহারা পাল্টে অন্যরূপও ধরতে পারে। আমাদের পুরাণের কাহিনীগুলিতে দেবতা ও রাক্ষসদের দেখা যেত এমন অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। যখন-তখন যেকোনো রূপ ধারণ করতে সক্ষম।

বাস্তবে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষকে কল্পবিজ্ঞানের বা পুরাণের এইসব বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বা দেবতাদের আদলে গড়ে তোলার একটা চেষ্টা চলছে। মানুষের শরীর খুব একটা শক্তপোক্ত নয়। যেকোনো ছোটখাটো দুর্ঘটনাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর অসুখ-বিসুখে কাবু হয়ে পড়ে। শরীরের মাংস চট করে ছেঁড়া সম্ভব, হাড়গুলো ভঙ্গুর। চামড়ার আচ্ছাদনটাও মোটেই মজবুত নয়, একটু আঘাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেহভ্যন্তরস্থ প্রত্যঙ্গগুলিও অল্প আঘাতেই নষ্ট হতে পারে আর তেমন হলে মারাত্মক। যদি ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেরামত বা পুনরুৎপাদন করা যায় তো সমস্যাটা মিটতে পারে। জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন নতুন মানুষ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে যারা এসব বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবে। তার মেরুদন্ড আর শরীরের হাড়গুলো তৈরি হবে বিশেষ কোনো শক্ত পদার্থ দিয়ে। শরীর নাহয় পুনরুৎপাদন করা গেল, মনটা কিভাবে তৈরি হবে ? অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক কয়েক মিনিটের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। এর উত্তর হিসেবে ছোট দুটো ফুসফুস আর হৃদপিণ্ড শিরা ও ধমনী তন্ত্রের সমন্বয়ে গড়ে গলার কাছে আটকে দেওয়া হবে, প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য।

মানুষের পরিপাক ব্যবস্থাও বিশেষ সবল নয়। অনেক জৈব খাদ্য কণাকে প্রয়োজনীয় এনজাইমের অভাবে আমরা হজম করতে পারি না। পেটে কিছু নতুন গ্রন্থি জুড়ে বিশেষ বিশেষ ব্যাকটেরিয়ার চাষ করে এসব এনজাইম পাওয়া যেতে পারে। খাদ্যদ্রব্য সহজে হজম করতে পারলে বর্জ্য পদার্থ জমিয়ে রাখার অতবড় বৃহদান্ত্রের দরকার নেই। সাত মিটার লম্বা বৃহদান্ত্রকে কমিয়ে এক মিটার করলেই যথেষ্ট। পরিবর্তে পেটে প্রচুর চর্বি জমিয়ে রাখা যায়, খাবার না পাওয়া গেলে যাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে বেশ কিছুদিন না খেয়েও থাকা সম্ভব।

মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে আরো কর্মক্ষম করা যেতে পারে। মাছির মতো পুঞ্জাক্ষি জুরে দেওয়া গেলে দিনের মতো রাতেও মানুষ দেখতে পাবে। জীবন্ত আলোকোজ্জ্বল ব্যাকটেরিয়ার বসতি চোখের মধ্যে গড়ে তুললে নতুন মানুষ জলের তলায়ও দেখতে পারবে। বাদুড় আর সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের মতো কানকে দেখার কাজে লাগানো যায়। উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষ শুনতে পায় না, এটা শোনার জন্য কানে একটা অতিরিক্ত গ্রাহক যন্ত্র লাগানো যেতে পারে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নতুন মানুষকে দেওয়া যায় যাকে বলা হবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এর সাহায্যে মানুষ অন্যের মনের কথা পড়তে পারবে, অনাগত অনেক বিষয় বুঝতে সক্ষম হবে।

নতুন মানুষ জলেও তার বসতি স্থাপন করতে পারে। তিমি, ডলফিন, সিল মাছেদের মত স্তন্যপায়ীরা যদি জলে থাকতে পারে মানুষ কেন পারবে না ? মুশকিল হল জলের চাপে রক্তে মিশে থাকা গ্যাসগুলি শিরায়, স্নায়ুতন্ত্রে আর হৃদপিন্ডে বুদবুদ তৈরি করে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই সমস্যার সমাধান আগে দরকার। জলে থাকা স্তন্যপায়ীদের দৃষ্টান্ত এখানে গ্রহণ করা যায় আর দরকার উভচরদের মতো ফুসফুসের সঙ্গে একটি ফুলকা যা দিয়ে জলেও মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারবে। মানবভ্রূণে ফুলকার মতো একটি অকেজো প্রত্যঙ্গ দেখাও যায় যাকে জিন বিদ্যার সাহায্যে কর্মক্ষম করে নিলেই চলবে। এই মূল সমস্যা দুটির সমাধান খুঁজে পেলেই স্থলচরদের পাশাপাশি জলচর মানুষরাও এক সমান্তরাল সভ্যতা গড়ে তুলতে পারবে। সমুদ্রের তলায় থাকার জায়গা আর খাদ্যের কোন অভাবই থাকবে না।

নতুন মানুষ তারপর যাবে মহাকাশে। পৃথিবীর অনুরূপ একটি বায়ুমণ্ডল আর পরিবেশ ক্যাপসুলে ভরে নিয়ে গেলেও নিয়ে যেতে পারবে না পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। অন্য গ্রহ বা উপগ্রহে গেলে সেই অঞ্চলের মাধ্যাকর্ষণ সহ্য করার মতো শারীরিক অবস্থা তৈরি করতে হবে। চামড়া হবে আরও শক্ত আর মোটা। চোখগুলো ঢাকতে হবে বিশেষ লেন্স দিয়ে। মাধ্যাকর্ষণ কম হলে শরীরের ভার বহনে পায়ের দরকার নেই। পাগুলিকে নতুন দু’ জোড়া হাত বানানো যেতে পারে। দুটো অতিরিক্ত ফুসফুস দরকার। একটাতে থাকবে সঞ্চিত অক্সিজেন, অন্যটাতে বর্জ্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড রাখা যাবে।

এভাবেই ভবিষ্যতের নতুন মানুষ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলবে কোন একদিন।

সূর্যের আত্মকথা

আমি সূর্য, নৈশ আকাশের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে বুটিদার কৃষ্ণবর্ণ যে আচ্ছাদন আমিও তার একটি বিন্দু ,আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সির একধারে স্বপরিবারে আমার অবস্থান। পরিবারের সদস্যবৃন্দকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিগত কোটি কোটি বছর ধরে প্রভূত শক্তি উৎপাদন করে চলেছি .এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, আমার ভান্ডারে রয়েছে অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের রসদ। অফুরন্ত কথাটা বলার জন্য বলা, আমি অমর নই, একদিন না একদিন আমারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

লক্ষ-কোটি তারকার মেলায় আমার মর্যাদা কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আকারে বা তুলনামূলক বিচারে আমি বেশ সাধারণ একটি তারা। এমন তারাও রয়েছে আকাশে যাদের সামনে দাঁড়ালে আমাকে খুব নগণ্য মনে হবে।

আমার মৃত্যুর কথা প্রথমেই উল্লেখ করে ফেললাম। সে তো অনেক পরের ব্যাপার। শুরুতে বলা উচিত ছিল কিভাবে আমার জন্ম হয়েছে। যে কোন তারকারই জন্মকাহিনী প্রায় একই রকম, সে আমার মত কেউ হোক বা আরও বড় কেউ। মহাশূন্যে স্থানে স্থানে সুবিশাল গ্যাস আর ধূলিকণার মেঘ ঘুরে বেড়ায় নীহারিকা নামে। এমনই অঞ্চল তারকাদের সূতিকাগার। এই মেঘের কোন স্থানে হয়তো গ্যাস আর ধুলো বিশেষ কোনো কারণে বা অকারণে চারপাশের তুলনায় ঘন হতে লাগলো। এটাই তারকার জন্ম লগ্নের সূচনা। ওই ঘনবস্তুপুঞ্জকে ভ্রূণ তারা বা প্রাক-তারকা বলা যেতে পারে। ঘনত্ব যদি যথেষ্ট বেড়ে যায় তো গ্যাস আর ধুলো মাধ্যাকর্ষণের টানে সংকুচিত হতে থাকে। এই সংকোচন শক্তি নির্গত করে যাতে গ্যাস আর ধুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আর তখন প্রাক-তারকা লক্ষণীয়ভাবে বিকিরণ ছড়ায়। প্রাক-তারকায় সংকোচন এভাবে চলতেই থাকে আর তার কেন্দ্রমন্ডল বা কোর অঞ্চল উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়ে ওঠে। একসময় তাপমাত্রা এমন স্তরে পৌঁছে যায় যা পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পক্ষে অনুকূল। এই আদর্শ তাপমাত্রার মান এক কোটি কেলভিন। পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়া মানেই প্রাক-তারকাটির হৃৎপিণ্ড চালু হল। কী ঘটে এই প্রক্রিয়াতে ? চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস ওই অকল্পনীয় উষ্ণতায় একসঙ্গে মিশে গিয়ে জন্ম দেয় একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের। এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভর হারিয়ে যায় কারণ, চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের মিলিত ভরের তুলনায় একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর কিছুটা কম। এই হারানো ভর বা মাস কতটা ? চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের মিলিত ভরের মাত্র হাজার ভাগের সাত অংশ। এই অতি তুচ্ছ পরিমাণ ভর হারিয়ে যাওয়া কি কোন ঘটনা নাকি ? অবশ্যই ঘটনা, কারণ এখানেই লুকিয়ে আছে অমিত শক্তির আশ্চর্য ভান্ডার যা সীমাহীন মহাবিশ্বকে সচল রাখে। আমার সংসারের প্রাণময় গ্রহ পৃথিবীতে এক জীবকণিকার মেধা এই রহস্য উদঘাটন করেছে মাত্র মুহূর্তের খণ্ডাংশ সময় আগে। নামটি মনে আছে আমার, আইনস্টাইন। রহস্যের মূলকথা হল, একবিন্দু ভর হারিয়ে গেলে জন্ম দেয় প্রবল শক্তির। কতটা শক্তি ? আইনস্টাইনের দেখানো সূত্র বলে, এই হারানো শক্তি পাওয়া যাবে ভরের পরিমাণকে আলোর গতিবেগের দ্বিগুণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করে। আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। যদি মনে করি, মাত্র ১ একক ভর হারিয়ে গেল তো তার জন্য কতটা শক্তি জন্ম নেবে ? উত্তর হল, ১০ সংখ্যাটিকে ১৬ বার গুণ করে যা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যা অর্থাৎ ১০০ কোটি কোটি বা দশ-এর পর ১৬টা শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তা। কল্পনা করলে নিশ্চয়ই থৈ পাওয়া যাচ্ছে না সংযোজন প্রক্রিয়া কী অকল্পনীয় শক্তি উৎপাদন করে ?

সংযোজনের এই শক্তি বিকিরণ চাপের সৃষ্টি করে যা অভিকর্ষজনিত কেন্দ্রাভিমুখী টানের বিপরীত। ভ্রূণ বা প্রাক-তারকা তারপরও সংকুচিত হতে থাকে যতক্ষণ না বিকিরণ আর মাধ্যাকর্ষণ চাপ দুটি পরস্পর সমান হয়ে যায়। এই দুটো চাপ সমান হয়ে গেলেই ভ্রূণটি তারায় পরিণত হয়। তারার মধ্যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন বেড়ে গেলে অতিরিক্ত চাপের উদ্ভব ঘটে। তারাটি তখন বৃহত্তর আকৃতি পায়। অভ্যন্তরস্থ গ্যাস তাতে শীতল হয় আর শক্তি উৎপাদন কমে আসে। এটি তারাটির অবস্থান স্থিতিশীল থাকার একটি উপায়। এভাবেই তারকার অভ্যন্তরীণ সংযোজন প্রক্রিয়া একটি স্বয়ং-নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া যার কারণে তারা আলো দেয় আর নিজস্ব গঠন অক্ষুন্ন রাখে। তারকা জীবনের এটাই মূল পর্যায়, যৌবনকাল। আমি নিজেও এখন এমনই যুবক। আমার নাম মেইন সিক্যুয়েন্স স্টার। দীপ্তিতে আমার রক্ত ফোটার টগবগানি। কিন্তু এই যৌবন তো অনন্তকাল থাকবে না। আমার মত সাধারণ একটি তারার স্থিতিশীল এই যৌবন মোটামুটি দশ হাজার কোটি বছর স্থায়ী হয়। এই সময়ে কোর বা কেন্দ্রস্থলের সমস্ত হাইড্রোজেন রুপান্তরিত হয়ে যায় হিলিয়ামে। কিন্তু কোর অঞ্চলের চারপাশ ঘিরে যে খোল সেখানে তখনও হাইড্রোজেন মজুদ রয়েছে আর তাতে চলছে সংযোজন। তবে কোর এলাকার সংযোজন থেমে যাওয়ায় খোলে যতটুকু বিকিরণ চাপ তৈরি হয় তা কখনোই কোর বা বাইরের স্তরকে মাধ্যাকর্ষণ টানের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে পারবে না। তখন কেন্দ্রাভূমুখী আকর্ষণে আমার কোর অঞ্চলে সংকোচন শুরু হবে। এই সংকোচন আবার শক্তি উৎপন্ন করলে কোর এলাকার জমা বস্তু উত্তপ্ত হতে থাকবে। কেন্দ্রস্থলের হাইড্রোজেন দহন বন্ধ হওয়ার অল্প সময় পরই কোর অঞ্চল আগের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। তাতে খোলেরও উত্তাপ বেড়ে গিয়ে সেখানে হাইড্রোজেনের দহন-হার বেশি হবে। খোলে তখন শক্তি উৎপাদন বেড়ে যাবে। এই উৎপন্ন শক্তির একাংশ আমার শরীরের বাইরের অংশ ফুলিয়ে দেবে। নিট ফল হিসেবে বহিরাংশের তাপমাত্রা কমে যাবে। রামধনুর নিয়ম অনুযায়ী তাতে আমার গাত্রবর্ণ ক্রমশ লাল হতে থাকবে। তখন আমার শেষ সময়। বুকে হৃদ-স্পন্দন থেমে গেছে। তবুও বেঁচে আছি প্রাণটুকু শরীর থেকে বার না হয় যে কয়েক মুহূর্ত। শরীরের বাইরের স্তর ক্রমশ ভীষণভাবে ফুলে যাবে আর আমার রং হবে পুরোপুরি লাল। আমি মুমূর্ষু চোখ মেলে চেতন-অবচেতনের ঘোরে দেখব কাছাকাছি কোন গ্যাস ও ধুলোর মেঘে আবার কোন না কোন তারার ভ্রূণ বা প্রোটোস্টার তৈরি হচ্ছে। আমার চারপাশে দুরন্ত বেগে ছোটাছুটি চলবে যৌবনদীপ্ত শতসহস্র তারকার, তারা কেউ কেউ হয়তো আমার পরিণতি দেখে বিমর্ষ হবে আমাকে দেখিয়ে একে অন্যের কানে ফিসফিস করে বলবে, ‘ওই দেখো, একটা রক্ত দানব।’

কোন মানুষ কি তখন আমার এই রক্তিম গরিমা দেখে মুগ্ধ উচ্ছ্বাস জানাবে বা কবিতা বানাবে ? থাকবে কোন মানুষ তখন ? কারণ আমার আকার ফুলেফেঁপে এমন হয়ে যাবে যে আমি বুধ-শুক্রকে গ্রাস করে পৃথিবীকে ছুঁয়ে ফেলেছি। আমার গরম নিঃশ্বাসে পৃথিবী তখন একখণ্ড পোড়া কয়লা। সেই সময়েই আবার হঠাৎ বুকের ধুকপুকুনি শুরু হবে। আমার মৃত্যুর আগে শেষ জ্বলে ওঠা। কোন অঞ্চলে ক্রমাগত সংকোচন হতে হতে তা এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে যে আবার তাপ সংযোজন প্রক্রিয়া ঘটার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। কোর এলাকার তাপমাত্রা তখন 100 কোটি কেলভিন। এই অবিশ্বাস্য তাপে তিনটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে জন্ম দেবে একটি কার্বন নিউক্লিয়াসের। আবার প্রবল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে থাকবে। এতে কোর অঞ্চলে ঘটবে প্রসারণ আর খোলে ঘটবে সংকোচন। কিছু বছর এই প্রক্রিয়া চলবে যতদিন না কোর অঞ্চলের হিলিয়াম জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যায়।

এবার আমার প্রকৃত মৃত্যুর সময়। কেন্দ্রের সব হিলিয়াম পরিণত হয়ে গেছে কার্বনে। হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি শেষবারের মতো থেমে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে শক্তি উৎপাদন। কোর অঞ্চলে শুরু হবে আবার সংকোচন। আমার মত বা আমার চেয়ে কম ভরের তারাদের অন্তরে জ্বলে ওঠার আর শক্তি থাকবে না যাতে কোর অঞ্চলকে আবার যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তুলতে পারবে পরবর্তী পর্যায়ে তাপ সংযোজন প্রক্রিয়ার জন্য যেখানে কার্বন পরিণত হবে আরও কোনো ভারী মৌলে। অভ্যন্তরস্থ মাধ্যাকর্ষণজনিত টানে আমি ক্রমশ গুটিয়ে যেতে থাকব। মরণোন্মুখ সত্ত্বার মতো আমাকে পাংশু দেখাবে, আমার গাত্রবর্ণ হয়ে যাবে ফ্যাকাসে সাদা। আমি তখন একটি শ্বেত বামন। ওই যে বীণা নক্ষত্রমন্ডলে দেখা যাচ্ছে অঙ্গুরীয় নীহারিকাকে, সেও একটি শ্বেত বামন হতে চলেছে। তার গায়ের আংটি সেকেন্ডে ১৯ কিলোমিটার বেগে প্রসারিত হচ্ছে। তার এই মরণদশা শুরু হয়েছে ৬০০০ বছর আগে।

তারকার সংকোচন শুরু হলে ইলেকট্রনগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসে। আরও কাছাকাছি আসার বাধা তখন বাড়তে থাকে। খুব বেশি ঘনত্বে এই বাধা চাপ সৃষ্টি করে। এই ধরনের তারাকে বলে অধঃপতিত শ্বেত বামন। এক চামচ শ্বেত বামন তারার বস্তু নিলে তার ওজন হবে কয়েক টন। পৃথিবীর সমান আয়তনের একটি শ্বেত বামনে যে পরিমাণ বস্তুভর সংকুচিত হয়ে জমে থাকবে তা আমার মোট ভরের সমান। শ্বেত বামন তারকা জীবনের একটি স্থিতিশীল পর্যায় যার ভর আমার ভরের ১. ৪ অংশের কম হবে। এই পরিমাণ সৌরভরকে বলা হয় চন্দ্রশেখরের সীমা। শ্বেত বামন আসলে হবে আমার মৃতদেহ।

আমার মত বা আমার চেয়ে ছোট তারকার জীবন এরকমই। কিন্তু আমার চেয়ে আয়তনে আরও বড় তারার জীবনটা কেমন ?অতিকায় আয়তনের তারাদের কোর অঞ্চলের তাপমাত্রা হয় অনেক বেশি, আর তাই হাইড্রোজেনের দহন হয় খুবই দ্রুত। আমার কেন্দ্রস্থলের সমস্ত হাইড্রোজেন জলে নিঃশেষ হতে লাগবে দশ হাজার কোটি বছর, কিন্তু আমার চেয়ে ১৫ গুণ বড় যে তারা সে তার কেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলবে মাত্র এক কোটি বছরে। তাই আমার মত কম ভরসম্পন্ন নগণ্য তারাদের চেয়ে অতিকায় ভরসম্পন্ন তারাদের জীবনে মূল পর্যায় খুবই ক্ষণস্থায়ী। অতিকায় তারাদের কোর অঞ্চলের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে নিজের অভিকর্ষজ টানে তারা ধসে যেতে থাকবে। কোর অঞ্চলের তাপমাত্রা তাতে ক্রমশ বাড়বে। কিছু উত্তাপ বাইরের স্তরে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। খোল বা বাইরের স্তরে হাইড্রোজেন দহন তাতে দ্রুততর হবে আর সেটা আয়তনে বাড়বে। মূল পর্যায়ের জীবন শেষ হলে অতিকায় তারা রক্তদানব তারার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় আর উজ্জ্বল হবে। তাকে তাই বলা যায় রক্তিম মহাদানব। কোর অঞ্চলের উত্তাপ বেড়ে ১০০ কোটি কেলভিন হলে হিলিয়াম দহনের সূচনা ঘটবে। খুব কম সময়ে এদের কেন্দ্রস্থলে এমন ঘন ঘন পরিবর্তন চলতে থাকবে যে বুঝিয়ে বলা মুশকিল। রক্তিম মহাদানব অবস্থায় পৌঁছলে একসময় ওই অতিকায় তারায় ঘটবে বিস্ফোরণ। দেখা গেছে, কোর অঞ্চলে পরের পর তাপ সংযোজন প্রক্রিয়া যখন প্রভূত পরিমাণ লোহা উৎপন্ন করবে তখনই বিস্ফোরণ ঘটার সময়। এই বিস্ফোরণের অবস্থাকেই বলা হয় সুপারনোভা। মহাকাশের এ এক অতিকায় উৎসব। যে ক’টি দিন বা সপ্তাহ স্থায়ী হয় এই মহাবিস্ফোরণ, সুপারনোভা নির্গত আলোক বন্যায় সমগ্র গ্যালাক্সি ভেসে যায়। সুপারনোভা বিস্ফোরণ বিশালাকায় তারকার মৃত্যু ঘোষণা করে।

আমার সংসারে প্রাণ আছে কেবল পৃথিবীতে। সেখানে মানুষ যে আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে তাতে তারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে কিছু সুপারনোভা বিস্ফোরণের ঘটনা। ১০৫৪ সালের জুলাই মাসে মহাকাশের সুদূর কোন অঞ্চলে এত বড় এক সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল যে দিনেও তার উজ্জ্বল দর্শন পাওয়া যেত পৃথিবীর আকাশে। টরাস নক্ষত্রমন্ডলে দেখা যায় এক বিশেষ বস্তু যার নাম রাখা হয়েছে কর্কট নীহারিকা। এটি আসলে এক সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ। আমি যে গ্যালাক্সির হাজার কোটি তারার একজন, সেই আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিতে সুপারনোভা দেখা যায় ৩০ থেকে ৫০ বছর পর পর। সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ কিন্তু নতুন ও ছোট তারাদের জন্মের সূতিকাকার। ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত থাকে সৃষ্টির বীজ।

কখনো কখনো বিশেষ অবস্থায় মৃত তারকার দেহ মহাকাশের আরেক মহা রহস্যময় বস্তুর জন্ম দিতে পারে। চলতি কথায় তাকে আমরা জানি কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল নামে। অবশ্য আমার মত বা আরও ছোট তারকাদের কৃষ্ণ গহ্বর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন্ তারা তাহলে কৃষ্ণ গহ্বর হতে পারে ? সে অন্য গল্প।

বিজ্ঞানে জালিয়াতি

ইতিহাসে জালিয়াতির অনেক দুঃসাহসিক খবর কিছু না কিছু সবারই পড়া আছে। খবরের কাগজেও হামেশাই নানারকম জালিয়াতির কথা জানা যায়। অর্থনৈতিক দুনিয়ার বড় বড় জালিয়াতির রোমহর্ষক বিবরণ রীতিমত পিলে চমকে দেয়। জালিয়াতি ঘটেনা এমন কোন ক্ষেত্র বুঝি অনুপস্থিত। বিজ্ঞানের জগতেও রয়েছে আলোড়ন তোলা নানান জালিয়াতির কান্ড।

বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাজকর্ম করেন যেসব তথ্যকে ভিত্তি করে অনেক সময়ই দেখা যায় অভীষ্ট বিষয়ে প্রমাণ করতে তাঁরা সেসব তথ্যের বিকৃতি কিছু হলেও ঘটিয়ে থাকেন। পিল্টডাউন মানুষ নিয়ে জালিয়াতি তেমনই একটি সাড়াজাগানো ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে যে মিসিং লিংক তা খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছিল যখন এই জালিয়াতি ঘটে সেই সময়ে। ভূবিজ্ঞানী চার্লস ডসন ও তাঁর বন্ধু আর্থার স্মিথ ঘোষণা করেন যে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের পিল্টডাউন অঞ্চলে তাঁরা একটি মাথার খুলি খুঁজে পেয়েছেন যা হতে পারে সেই মিসিং লিংক। প্রায় তিন দশক ধরে এই ধাপ্পা সবাই সত্যি বলে ভেবে এসেছে। পরে উন্নততর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে খুলিটি আসলে কৃত্রিমভাবে তৈরি যার কিছু অংশ খুবই সাম্প্রতিক কালের।

নামজাদা বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধেও তথ্য বিকৃতির অভিযোগ রয়েছে। টলিমি সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি বৎসরের দৈর্ঘ্য ঠিক প্রমাণ করতে রাশিতথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন। গ্যালিলেও নাকি বাস্তবে অনেক পরীক্ষা না করে রাশিতথ্যের অদলবদল ঘটিয়ে কিছু বিষয় প্রমাণ করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং আইজাক নিউটন নাকি তাঁর কিছু কাজকর্মে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অসত্য তথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বংশগতির জনক গ্রেগর মেন্ডেলের কাজেও দেখা গেছে তিনি রাশিতথ্যের কিছু বিকৃতি অন্তত ঘটিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরেকটি আলোড়ন তোলা ধাপ্পার অভিযোগ রয়েছে মানুষের প্রথম চন্দ্র অভিযান সম্পর্কে। আর্মস্ট্রংরা চাঁদে পা দিয়ে যেসব ছবি তুলে এনেছেন সেসব বিচার করে অনেকেই জানিয়েছেন যে ছবিগুলি মোটেই চাঁদে তোলা হয়নি, তোলা হয়েছে পৃথিবীর মাটিতে, হয়ত বা কোন স্টুডিওতে।

বৈজ্ঞানিক ধাপ্পাবাজির এক অনন্য নজির তৈরি হয়েছিল ২০০৫ সালে যার ধাক্কা গোটা বিজ্ঞানীমহলের গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। এই জালিয়াতি দেখা গেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হোয়াং উ-সুক এই নক্কারজনক কান্ডের নায়ক। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিজ্ঞানীর পরিচিতি জীবদেহে ক্লোনিংয়ের জন্য। ক্লোনিং থেকে স্লুপি নামে একটি কুকুর সৃষ্টি করে তিনি পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন তুলেছিলেন। তারপর তিনি দাবি করেন যে ক্লোন করে প্রথম মানব শিশুর ভ্রূণ তৈরি করতে পেরেছেন। প্রকাশিত গবেষণাপত্রে ঘোষণা করেন যে অন্তত ত্রিশটি মানব ভ্রূণ তিনি ক্লোন করেছেন। ওই একই লেখায় তিনি দাবি করেন যে দেহস্থ কোষগুলির অনেকগুলিকে ক্লোন করাও সম্ভব হয়েছে। সংবাদমাধ্যম তাঁর দাবি অনুযায়ী জানিয়েছিল যে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা মিলে সোম্যাটিক সেল নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার নামে এক অভিনব ক্লোনিং পদ্ধতি বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন। এই সাফল্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিরাট অবদান সৃষ্টি করতে যাচ্ছিল যার কল্যাণে পার্কিনসন ডিজিজ, ডায়াবেটিস ও অ্যালঝেইমারকে নির্মূল করা সম্ভব হত। হোয়াং-এর নাম উঠে এসেছিল সম্ভাব্য নোবেল বিজয়ীর তালিকায়। তারপরে হঠাৎ সবকিছুর সলিল সমাধি। জানা গেল যে হোয়াং ও তাঁর সঙ্গীরা মানব কোষ ক্লোনিং করার ব্যাপারটায় প্রায় পুরোপুরি জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ভ্রূণ সৃষ্টি করার ব্যাপারটা আসলে সযত্নে সাজানো এক ধাপ্পা। সিউল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কর্মরতা দুজন মহিলা সহকারী তাঁর পরীক্ষায় গোপনে তাঁদের ডিম্বাণু দিয়েছিলেন। হোয়াং প্রথমে বলেছিলেন যে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর অজ্ঞাতে ঘটেছে। পরে উপর্যুপরি জেরায় প্রমাণিত হয়েছে যে জালিয়াতির সমস্ত কীর্তি তাঁর নির্দেশেই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি হোয়াং-এর শাস্তি নির্ধারণের জন্য নানা খোঁজখবর করে জানতে পেরেছেন যে ক্লোনিং সংক্রান্ত তাঁর সমস্ত দাবি সন্দেহজনক, এমনকি স্নুপি নামের ক্লোন কুকুরটিও হয়তো এক ধাপ্পা। অথচ আশ্চর্যের কথা এটাই যে বৃটেনের বিশ্ববিখ্যাত নেচার জার্নালে হোয়াং-এর মিথ্যে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অভিজ্ঞ সম্পাদকমন্ডলীর জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের কেউই কিছু বুঝতে পারেননি। বিজ্ঞান পত্রিকা সায়েন্সও হোয়াং-এর রচনা প্রকাশ করেছিল কোনরকম সন্দেহ না করেই।

বিজ্ঞানের জগতে এমনই সব আলোড়ন তোলা জালিয়াতি অতীতে যেমন ঘটেছে বর্তমানেও ঘটছে। আজকে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বা তথ্য অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে তার ভিত্তি পুরোপুরি সাজানো তথ্যরাশি। খ্যাতি ও অর্থের মোহ সব মানুষকেই নেশাগ্রস্থ করে। বিজ্ঞানীরাও তা থেকে মুক্ত হতে পারেন

অশ্রুমোচী গাছ

ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেছিলেন। সেই রোমহর্ষক গল্প আমরা জানি। তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রায় কলম্বাস আরেকটি আশ্চর্য বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন। ১৪৯৬ সালে কলম্বাস সদলবলে এসে হাজির হন হাইতি দ্বীপে। সেখানকার বাসিন্দাদের তিনি একটা অদ্ভুত বস্তু নিয়ে ফুটবল খেলতে দেখলেন। বর্তুলাকার বস্তুটি জলে ভেজে না আর মাটিতে ছুড়ে মারলে লাফিয়ে ওঠে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বস্তুটি দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন উপত্যকার ব্রাজিলের জঙ্গলে গজানো এক বিশেষ গাছের নির্যাস জমিয়ে তৈরি। গাছটির স্থানীয় নাম হল অশ্রুমোচী গাছ। ইংরেজ রসায়নবিদ জোসেফ প্রিস্টলে ১৭৭৪ সালে এই বস্তুটিকে কাগজ থেকে পেন্সিলের দাগ মোছার কাজে ব্যবহার করেন আর এখান থেকেই এর নাম হয় রাবার—- যে পেন্সিলের দাগ রাব অফ করে বা মুছে দেয়। এই রাবারের ব্যবহার মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতাতে একাদশ শতাব্দী নাগাদও জানা ছিল।

রাবার পাওয়া যায় রাবার গাছের কান্ড থেকে। অনেকটা দুধের মতো সাদা রস হিসেবে যাকে বলা হয় ল্যাটেক্স। অন্তত পাঁচশ প্রজাতির রাবার গাছ এই ল্যাটেক্স উৎপন্ন করে। এদের মধ্যে হিভিয়া ব্রাসিলিয়নসিস প্রজাতির গাছটি বাণিজ্যিকভাবে রাবার উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এই গাছের আদি বাসস্থান ব্রাজিলের আমাজন উপত্যকায়। ইদানিং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই গাছ ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কায় রাবার এক প্রধান কৃষিজ পণ্য।

রাবার গাছের কাণ্ডের গায়ে বা কোষের মধ্যে ল্যাটেক্সবাহী নালীতে সাদা দুধের মত তরল রাবার সঞ্চিত থাকে। ছালের গা কেটে দিলে পর নালীর গা-ও কেটে যায় আর তরল রাবার বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য এই প্রবাহ নিজে থেকেই থেমে যায়। প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাটেক্সনালীতে আবার খুব তাড়াতাড়ি রাবার তৈরি শুরু হয়। ল্যাটেক্স থাকে নালীর প্রোটোপ্লাজম আর জলীয় অংশে। এই জলীয় অংশে রাবারের উৎপাদন ছাড়াও থাকে প্রোটিন, ফ্যাটি অ্যাসিড, চিনি ইত্যাদি। দুধসাদা তরল রাবারের অতি ক্ষুদ্র উপাদানগুলি নানা আকৃতিতে ঘুরে বেড়ায়। রাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি খুব পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রাকৃতিক রাবারের রাসায়নিক নাম হল পলি আইসোপিন। এ থেকে পাওয়া যায় গাটাপারচা নামের পদার্থ যা দিয়ে চুইংগাম তৈরি হয়।

রাবার গাছে রাবারের উৎপাদন ও উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘকাল ধরে প্রহেলিকা হয়ে থেকেছে। রাবার উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া হালে পরিষ্কার হলেও কেন রাবার গাছ রাবার তৈরি করে তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। দুগ্ধধবল ল্যাটেক্স রাবার গাছ খাদ্য হিসেবে সঞ্চয় করে না, রাবার গাছকে বাহ্যিক কোনো আক্রমণ বা কোন রোগ থেকে রক্ষা করার কাজেও ল্যাটেক্সর কোন ভূমিকা নেই। তাহলে রাবার গাছের রাবার তৈরি করার আসল উদ্দেশ্যটা কী ? এই রহস্যের সর্বজনগ্রাহ্য কোন উত্তর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দু’টো বিষয় বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন। একটি হলো, রাবার গাছের খাদ্য সঞ্চয় হিসেবে রাবার তৈরি হতে পারে। কিন্তু রাবার গাছ প্রয়োজনে রাবারকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে এই ঘটনার কোন প্রমাণ বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় অনুমানটি হল, রাবার গাছ রাবারকে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে উৎপাদন করতে পারে। যাই হোক না কেন, আমরা তৃতীয় একটি অনুমানও করতে পারি। রাবার গাছ

কেবলমাত্র মানুষের সভ্যতার স্বার্থেই রাবার উৎপাদন করে। এতে রাবার গাছের নিজস্ব কোন স্বার্থই নেই। রাবার না থাকলে আর যাই হোক না কেন সভ্যতার চলন বোধহয় থেমেই যেত। চাকা তৈরি হতো কিভাবে ?

মহাকাশে শ্যামদেশীয় যমজ

কিছুদিন আগে মহাকাশে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বিস্ময়। জেমিনি অবজারভেটরির মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ভার্গো নক্ষত্রমন্ডলীতে দু’টি সর্পিলাকার বা স্পাইরাল গ্যালাক্সির খোঁজ পেয়েছেন। এদের নাম রাখা হয়েছে এনজিসি ৫৪২৭ এবং এনজিসি ৫৪২৬ । পৃথিবী থেকে ন’ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই দুটি গ্যালাক্সিকে দেখলে মনে হবে যেন তারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। বিখ্যাত সায়ামিজ টোয়াইনদের কথা আমরা জানি। এই দুটি গ্যালাক্সি যেন মহাকাশে সেই শ্যামদেশীয় যমজ।

জেমিনি অবজারভেটরির অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে। এই অবজারভেটরি এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সফল ক্ষেত্র। পৃথিবীর অনেকগুলি সদস্য দেশের মহাকাশবিজ্ঞানী গোষ্ঠীর সম্মেলন ঘটেছে এখানে। সদস্য দেশগুলি আর্থিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়ে গড়ে তুলেছে এই গবেষণাকেন্দ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জাতীয় গবেষণা সংস্থার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট কোন দেশের বিজ্ঞানীরা সেই দেশ গবেষণাগারটিতে কত পরিমাণ সাহায্য দিয়েছে তার আনুপাতিক হারে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

অত্যাধুনিক দুটি একই মাপের ৮ মিটার দূরবীন রয়েছে এই অবজারভেটরিতে। দূরবীন দুটির নাম জেমিনি নর্থ ও জেমিনি সাউথ। তারা একসঙ্গে মহাকাশের দুটি গোলার্ধ পুরোপুরি দেখাতে সক্ষম। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অবদান এই দুটি দূরবীন মহাকাশে দৃশ্য-অদৃশ্য রশ্মিগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে পারে।

যমজ গ্যালাক্সিদের নতুন ছবি পাওয়া গেছে জেমিনি সাউথ দূরবীনে, আর এর জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে জেমিনি মাল্টি-অবজেক্ট বর্ণালিবীক্ষণের। দুটি গ্যাল্যাক্সির মধ্যে এনজিসি ৫৪২৭-এর অবস্থান বাঁ দিকে একটু নিচ ঘেঁষে আর এটি অনেকটাই দৃশ্যমান। অন্যদিকে দ্বিতীয় গ্যালাক্সি এনজিসি৫৪২৬ বেশ অস্পষ্ট এবং এর অবস্থান ডানদিকে ওপর ঘেঁষে। দুটি গ্যালাক্সির আলিঙ্গনাবদ্ধ চেহারা দেখে মনে হয় যেন পাশ দিয়ে দু’জন দু’দিকে চলে যেতে যেতে হঠাৎ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গেছে বা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে। দুটি গ্যালাক্সির এই পারস্পরিক আলিঙ্গন কিন্তু তেমন বিশেষ মধুর নয়, মিলনস্থলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশ এবং আশা করা যায় যে এই অশান্ত অবস্থা সুস্থির হতে সময় নেবে অন্তত ১০ কোটি বছর। ওপর থেকে দেখে কিন্তু মনে হয় না এদের মধ্যে কোন অস্থিরতা আছে। একসঙ্গে এদের বলা হয় এআরপি ২৭১ এবং গাঠনিক কাঠামো, ভর ও আকৃতিগত দিক থেকে এরা প্রায় এক। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক অভিকর্ষজ আকর্ষণ এবং এই কারণেই গ্যালাক্সি দুটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটতে শুরু করেছে।

মহাকাশে এই দুটি গালাক্সির মিলনজনিত সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে এক নৈসর্গিক সেতু। এই আন্তর্গ্যালাক্সি সেতু আদলে যেন একটি ফাঁপা নল, যে নল আসলে পারস্পরিক বস্তুসমূহের আদান-প্রদানের মাধ্যম। এই নল বা ফাঁপা টিউবের মধ্য দিয়ে ষাট হাজার আলোকবর্ষব্যাপী অঞ্চল জুড়ে দুটি গ্যালাক্সি নিজেদের মধ্যে গ্যাস ও ধূলিকণা দেওয়া-নেওয়া করে। সেতু নির্মিত হয়েছে এন জি সি ৫৪২৬ গ্যালাক্সিটির পশ্চিমে অবস্থিত উর্ধাংশের দুটি সর্পিল বাহু লম্বাকারে অন্য গ্যালাক্সিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে।।

গ্যালাক্সি সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া ভালো। মহাকাশে গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা, ধূমকেতু, গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি বস্তুগুলি একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে একেকটি দ্বীপসদৃশ্য আয়তনের সৃষ্টি করে। এই দ্বীপটিকেই বলা হয় গ্যালাক্সি। এরকম একেকটি দ্বীপে সূর্যের মতো বা সূর্যের চেয়ে বড় হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ তারকা থাকে। গ্যালাক্সিগুলির আয়তন বিশাল। আলো সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগে চলে। কোন গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে আলোরই হয়তো লেগে যাবে একশ বা হাজার বছর। আমাদের সূর্যও এরকম একটি গ্যালাক্সির এক সাধারণ তারা। গ্যালাক্সিটির নাম মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথ। হাজার হাজার তারা ও অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তু নিয়ে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির পরিবার। যমজ এন জি সি গ্যালাক্সি দুটিও আসলে এমনই একেকটি বস্তুসমূহের সমন্বয়।

প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতে নানা রকম প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে গ্যাস ও ধূলিকণার মধ্যে সংঘর্ষ চলে প্রায় সবসময় আর এখান থেকেই নতুন তারকার জন্ম-সূচনা ঘটে যাকে বলে স্টারবার্স্ট। কোন গ্যালাক্সির যে এলাকায় তারকার জন্ম হয় সেই জায়গাটাকে দেখায় একটি উত্তপ্ত গোলাপী গিঁটের মত। এই গিঁটের চেহারা দেখেই গ্যালাক্সির সর্পিলাকার বোঝা যায়। সর্পিলাকার বা কুণ্ডলীপাকানো প্রত্যেকটি গ্যালাক্সির মধ্যেই তারকা জন্মের অঞ্চলটি দেখা যাবে। এরকম অঞ্চল এন জি সি গ্যালাক্সি দুটিতেও আছে। তবে এন জি সি ৫৪২৬-এর এই অঞ্চল একটু অদ্ভুতভাবে জট পাকানো এবং আয়তনে বিশাল। মজার কথা এই যে দুটি গ্যালাক্সির সংযোগ রক্ষাকারী সেতুটিতেও স্টারবার্স্ট বা তারকার জন্মের ঘটনা ঘটে চলেছে। অন্যদিকে এনজিসি৫৪২৭ গ্যালাক্সিটিতেও বিপুল আয়তন স্টারবার্স্ট অঞ্চল গড়ে উঠছে খুবই দ্রুত হারে। একটি-দুটি নয়, প্রচুর। এরকম একটি অঞ্চল রয়েছে গ্যালাক্সিটির পশ্চিমাংশের সর্পিল বাহুর শীর্ষদেশে। বাহুটি অস্বাভাবিক বড় এবং খুবই বিক্ষুব্ধ। দেখলে মনে হবে যেন প্রচন্ড এক ঝড়ে বাহুটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

দুটি গ্যাল্যাক্সির মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এনজিসি ৫৪২৬, এর পশ্চিমাংশের শীর্ষবাহুটি সবচেয়ে কাছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এনজিসি৫৪২৭ উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্য গ্যালাক্সিটির পিছন থেকে সম্মুখভাগে উঠে আসছে। যদি এনজিসি৫৪২৭ গ্যালাক্সির কোন গ্রহে কাল্পনিক কোন বাসিন্দা থাকে তো সে দেখতে পাবে অন্য গ্যালাক্সিটি এগিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি লম্বাকার পথ ধরে।

কয়েকটি ঘন সন্নিবিষ্ট দ্বীপ নিয়ে যেমন একটি দ্বীপপুঞ্জ তেমনি কাছাকাছি অবস্থিত বেশ কিছু গ্যালাক্সি নিয়ে মহাকাশে রয়েছে একেকটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা গ্যালাক্সিগুচ্ছ। আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ এক মজার নিয়ম, গ্যালাক্সিগুলি মহাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে দলবদ্ধভাবে, দেখলে মনে হবে একেকটি যেন গ্যালাক্সি-গ্রাম। সমাজবদ্ধতার ইঙ্গিত বোধহয় মহাকাশীয় বস্তুদের মধ্যেও রয়েছে। ইদানিং জানা গেছে যে কাছাকাছি গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে রয়েছে মহাকর্ষজনিত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যা নতুন গ্যালাক্সির জন্ম দিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিগ ব্যাং-এর সূচনাকাল থেকেই গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে এরকম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে আসছে। আমাদের মিল্কি ওয়ে বা ছায়াপথ গ্যালাক্সিও এভাবে কাছাকাছি বামনাকার লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউড গ্যালাক্সির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ভাবা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে ২৬ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এম থ্রি ওয়ান বা অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির সঙ্গে নিজস্ব এক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। গ্যালাক্সিগুলির এরকম পারস্পরিক আকর্ষণজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনে করা হচ্ছে ভবিষ্যতে সবাইকে খুবই কাছে টেনে আনবে, এত কাছে যে কাউকে আর আলাদা মনে হবে না এবং এভাবেই সবাই মিলে গড়ে তুলবে এক সুবিশাল উপবৃত্তাকার মহাগ্যালাক্সি।

সুপারনোভা

যিশুখ্রিস্ট জন্ম নেওয়ার কয়েক শতাব্দী আগের ঘটনা হবে। ১০৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশে আবিষ্কার করলেন এক উজ্জ্বল তারা। পরে তারিখটাও জানা গেছে, চৌঠা জুলাই। ওই তারা দেখা গিয়েছিল টরাস নক্ষত্রমন্ডলীতে, এখন যেখানে আছে কর্কট নীহারিকা। হঠাৎই এসে যেন হাজির হয়েছিল সে। তাই চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছিলেন অতিথি তারা। শোনা যায়, তার এমনই ঔজ্জ্বল্য ছিল যে রাতের আকাশে মনে হতো আরেকটি চাঁদ, আর দিনের বেলাতেও দেখা যেত। প্রায় বছরখানেক পর সেটি ক্রমশ আকাশ থেকে মুছে গেল।

আকাশের এমনই বিরল ঘটনার আরেকটি নজির দেখা গিয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০০৬ সালে যার উল্লেখ করে গেছেন জাপানি ও চৈনিক পর্যবেক্ষকরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে এবং জোহানেস্ কেপলার ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে আকাশে এমনই বিরল ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন বলে উল্লেখ করে গেছেন। খুব সম্প্রতি আমাদের এই মিল্কি ওয়ে বা ছায়াপথ গ্যালাক্সি থেকে এক লক্ষ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ দূরের উপগ্যালাক্সি লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউডেও নাকি এমন ঘটনা ঘটেছে। আকাশের এই বিরল ঘটনার নাম সুপারনোভা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বোধহয় আর কিছু নেই। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে তত বেশি ওয়াকিবহাল না হলেও বিজ্ঞানীমহলে, বিশেষ করে মহাকাশবিজ্ঞানীদের কাছে সুপারনোভা এক বড় ঘটনা।

সুপারনোভা আসলে অতিকায় তারকার মৃত্যু যা ঘটে এক মহাবিস্ফোরণের আকারে। এই বিস্ফোরণের প্রচন্ডতা এমনই ভীষণ যে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে যদি ঘটনাটি ঘটে তো তার উজ্জ্বল আলোর হদিশ চোখে এসে পড়বে। তারকা জীবনের উজ্জ্বলতম অবস্থা সুপারনোভা। আমাদের ছায়াপথ বা প্রতিবেশী গ্যালাক্সিগুলিতে এই ঘটনা আকছার ঘটতে দেখা না গেলেও সুবিশাল মহাবিশ্বের কোনো না কোনো প্রান্তে প্রতিবছর দু’-তিনটি এমন ঘটনা বিজ্ঞানীদের নজরে আসে। কোন একটি গ্যালাক্সিতে থাকে কয়েকশো কোটি তারা। এইসব তারার সম্মিলিত আলো খুব একটা কম নয়। কিন্তু গ্যালাক্সিটির কোন তারা যদি সুপারনোভা হয়ে যায় তো তার একার আলোই গ্যালাক্সির মোট আলোর সমান হয়ে পড়ে। দৃশ্যমান আলো বা ঔজ্জ্বল্যের পাশাপাশি সুপারনোভা থেকে বিপুল পরিমাণ এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদিও নির্গত হয়।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর পরই কিন্তু তারকাটি মুছে যায় না আকাশ থেকে। তার ধ্বংসাবশেষ যুগের পর যুগ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। যেমন ১০৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৃথিবী থেকে দেখা গিয়েছিল যে সুপারনোভাকে তার ধ্বংসাবশেষ এখনও আকাশে ক্র্যাব নেবুলা হিসেবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমনই উত্তাপ আর চাপের পরিবেশ বর্তমান যে শক্তি ও বস্তুকণিকার মধ্যে অনবরত ঘটে চলেছে ক্রীয়া-প্রতিক্রিয়া। সম্প্রতি এরকম ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে এক অদ্ভুত বস্তুকে যার নাম দেওয়া হয়েছে পালসার বা পাল সেটিংস স্টার। এসব পালসার নিয়মিত এক নির্দিষ্ট বিরতির পর পর ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ মাপের বিকিরণের স্পন্দন উদগীরণ করে যায়। এক একটি স্পন্দনের মধ্যে বিরতিরকাল এত নির্দিষ্ট আর মাপা যে অবাক হয়ে যেতে হয়। এসব পালসার-এর স্পন্দন আর বিকিরণের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এক অস্বাভাবিক বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করেছেন যা হলো প্রচন্ড ঘন ও তীব্র বেগে ঘূর্ণমান কোন অভাবনীয় বস্তু। তত্ত্বগতভাবে এমনই এক বস্তুর কথা বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরে ভেবে আসছেন যার নাম নিউট্রন তারকা।

এসব পালসার, নিউট্রন স্টার ইত্যাদির চরিত্র ঠিক ঠিক ভাবে জানা গেলে সুপারনোভা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে পার্থিব বিজ্ঞানের গবেষণা তেমন পরিস্থিতির ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি। সুপারনোভা ধ্বংসাবশেষে এই যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেসব সূর্যের ঘটা ঘটনাগুলির চেয়েও কয়েকশো কোটি গুণ বেশি শক্তিশালী। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ কোটি টন হাইড্রোজেন পরিণত হচ্ছে হিলিয়ামে আর আইনস্টাইনের দেখানো পথ অনুযায়ী জানা যায় যে বস্তু এভাবে বিকিরণগত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সূর্যে ভরের এই শক্তিতে পরিণত হওয়ার পরিমাণ তুলনায় খুবই নগণ্য। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রায় ১৪০ কোটি ডিগ্রি, সেখানে সুপার নোভার তাপমাত্রা অন্তত কয়েকশো গুণ বেশি। কোন তারকা সুপারনোভা হলেই তবে তার কথা আমরা জানতে পারি, কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় সে সুপারনোভা হল সেই প্রক্রিয়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ এখনও আমাদের প্রায় অজানা।

তবুও মানবীয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত পদার্থবিদ্যার নিয়ম-কানুন মেনে বিজ্ঞানীরা সুপারনোভা হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পেরেছেন। মহাকাশে কোন তারকার জন্ম ও তার বিবর্তনের মধ্যেই এই রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তারকা জগৎগুলির মধ্যে বিশাল বিশাল গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ বিদ্যমান যারা আয়তনে সমগ্র সৌরমন্ডলের চেয়ে হাজার হাজার কোটি গুণ বড়। এসব মেঘ থেকেই জন্ম হয় কোন তারকার। মহাজাগতিক কারণে একেকটি মেঘ ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে আর এর ফলে তাদের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাপমাত্রা ১০ কোটি ডিগ্রিতে পৌঁছে গেলে হাইড্রোজেন পরিণত হতে থাকে হিলিয়ামে আর এই ঘটনার ফলে ঘনীভূত মেঘটি থেকে যে বিকিরণজাত শক্তি নির্গত হয় তা মেঘপিণ্ডটির আরও সংকোচনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই জন্ম হয় কোন তারকার। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায়, সমগ্র জীবনকালের প্রায় ৯০ শতাংশ পেরিয়ে এভাবে মেইন সিকোয়েন্স তারা হয়ে ওঠে সেই মেঘপিণ্ড। এরপর কেন্দ্রস্থলের সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে বিকিরণজাত শক্তি আর না নির্গত হতে থাকায় তারকাটির মধ্যে আবার সংকোচন দেখা যায় ফলে কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে এবং কুড়ি কোটি ডিগ্রিতে পৌঁছলে হিলিয়াম আরও ভারী মৌল কার্বন, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনে পরিণত হতে শুরু করে। আবার দেখা যায় শক্তির নিঃসরণ ও তারকাটির সংকোচন আরও একবার থেমে যায়। তারকার বহির্বৃত্তে জমে থাকা হাইড্রোজেন জ্বালানিতেও শুরু হয় দহন। সব মিলিয়ে নিট ফল হয় এই যে শক্তি নির্গমন ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়ায় তারকাটির বাইরের খোল আয়তনে বাড়তে থাকে। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় তারকাটি এখন রক্তিম দৈত্য অবস্থায় উপনীত হয়। সূর্য একদিন এমনই এক রক্তিম দানব তারায় পরিণত হবে আর তার আয়তন বেড়ে যাবে অন্তত দশগুণ। এই অভূতপূর্ব মহাজাগতিক দৃশ্য দেখার জন্য কোন মানুষ তখন পৃথিবীতে বসে থাকবে না, কারণ পৃথিবীর আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে সেই রক্তবর্ণ সূর্যের বর্ধিত রূপ আর পৃথিবী থেকে জল ও প্রাণের যে রূপ আমরা দেখি সব জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। এভাবে একসময় আয়তনবৃদ্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে আবার শুরু হবে সংকোচন। তারাটির তাপমাত্রাও তাতে বাড়তে থাকবে এবং সেটি খুব দ্রুত সংকুচিত হয়ে যাবে। এভাবে তারকাটি শেষ দশা শ্বেত বামন রূপ প্রাপ্ত হবে যা একটি শীতল ঘনীভূত ও অন্ধকার বস্তুপিণ্ড হিসেবে মহাশুন্যে কোথাও কোন কোণে তার জায়গা খুঁজে নেবে।

সূর্যের চেয়ে অনেক বড় তারা যেগুলি তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন জ্বালানি অত্যধিক বেশি পরিমাণে থাকায় তারা তাদের মেইন সিকোয়েন্স স্তরটি খুব দ্রুত পেরিয়ে যায়। তাদের মধ্যে যে সংকোচন দেখা দেয় তা কেন্দ্রে হিলিয়াম দহন ও খোলে হাইড্রোজেন দহনের ফলে উদ্ভূত বিকিরণজাত শক্তি নির্গমনের মাধ্যমে থামে না, কারণ কেন্দ্রস্থলের অভিকর্ষজ শক্তি তাদের অনেক বেশি হয়। এভাবে তাদের কেন্দ্রের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে থাকলে একসময় এমন এক অবস্থা আসে যে তারকাটি ভয়ংকর এক বিস্ফোরণে ফেটে যায়। এই ঘটনাকেই বলা হয় সুপারনোভা। ফেটে যাওয়ার পর তারকাটি শেষ পর্যন্ত ঘনীভূত নিউট্রন তারকায় পরিণত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের তত্ত্ব অনুযায়ী নিউট্রন তারকার কেন্দ্র আরো সংকুচিত হয়ে সব শেষে মহাকাশের অকল্পনীয় রহস্য কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের জন্ম দিতে পারে যা তার চারপাশের সমস্ত বস্তু, এমনকি আলোকে পর্যন্ত গ্রাস করে নেয়। এই কৃষ্ণ গহ্বর এখনোও পার্থিব বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে, কেবল বিজ্ঞানীদের তত্ত্বে তাদের অবস্থান। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সম্প্রতি মিললেও একেবারেই সন্দেহমুক্ত নয়।

সুপারনোভা আসলে অতিকায় কোন তারকার মৃত্যু। সূর্য কখনও সুপারনোভা হবে না, কারণ সে তুলনায় অনেক ছোট।

হারানো অঙ্গের পুনরুৎপাদন

সেই আশ্চর্য পর্যটক গিয়ে হাজির হয়েছিল নিষিদ্ধ দেশে। ঘন-জঙ্গল আর ভয়ানক সব জন্তু-জানোয়ারের বসবাস সেখানে। খবর পাওয়া গেছে, সে দেশে নাকি মানুষও আছে কিন্তু তারা ভয়ানক হিংস্র। বাইরের পৃথিবীর কেউ গেলে আর রক্ষে নেই। পর্যটক নিষিদ্ধ দেশে পা দিয়েই হিংস্র মানুষগুলির খপ্পরে পড়ে গেল। তারা তাকে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে এক খোলা প্রান্তরে এনে একটা খুঁটির গায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে নাচানাচি করল খানিকটা সময়। তারপর হঠাৎই একটি জংলি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পর্যটকের একটি পা কেটে ফেলল। অন্য লোকগুলি উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। পা কাটা যাওয়ায় পর্যটকের কষ্ট দেখে তাদের খুব আনন্দ। কিন্তু সত্যিই কি কষ্ট হল পর্যটকের ? তাকিয়ে দেখা গেল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। পর্যটকের কাটা পা আবার গজিয়ে গেছে। জংলিদের চোখ ছানাবড়া। তারা এবার পর্যটকের একটি হাত কেটে ফেলল। আবার সেই অদ্ভুত ঘটনা। কাটা হাতটিও আবার গজিয়ে গেল পর্যটকের। তাই দেখে জংলিরা হাউমাউ চিৎকার করতে করতে যেদিকে পারে পালাতে লাগলো।

এটা অনায়াসে একটা কল্পবিজ্ঞান কাহিনী হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা যে অবিশ্বাস্য এমন নয়। আমাদের ঘরের দেয়ালে যে টিকটিকি ঘুরে বেড়ায় তাদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে। কোন টিকটিকির লেজটা কেটে দিলে সেই লেজ আবার গজিয়ে যায়। স্যালাম্যান্ডার জাতীয় উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এভাবে হারানো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুৎপাদন করার ঘটনা সুপরিচিত। এরা যে কেবল পা এবং চোখ হারালে আবার তৈরি করতে পারে এমন নয়, হৃদপিণ্ড, মেরুদন্ড এমনকি মস্তিষ্কের কিছু অংশও নষ্ট হলে আবার বানিয়ে ফেলতে পারে।

মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সম্ভব কিনা এই নিয়ে একদল বিজ্ঞানী বেশ কিছুদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। দুর্ঘটনায় হারানো হাত-পা-চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষও যদি নিজেরাই তৈরি করে ফেলতে পারত তো কোন চিন্তাই থাকত না। বিজ্ঞানীদের দাবি, স্যালাম্যান্ডার জাতীয় প্রাণীরা কিভাবে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুৎপাদনের কাজটি সম্পন্ন করে সেই রহস্য তাঁরা জেনে ফেলেছেন এবং অচিরেই মানুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুৎপাদনের অনুকূল পরিবেশটি রচনা করতে পারবেন।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনরুৎপাদনের ব্যাপারটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। দেখা গেছে যে কোন প্রাণীর, এমনকি মানুষেরও ক্ষতস্থানে একটি দুর্বল অথচ বোধগম্য বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের চারিত্রিক পরিবর্তনই পুনরুৎপাদনের কারণ হিসেবে কাজ করে থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করার জন্য বিজ্ঞানীরা স্যালাম্যান্ডার ও ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। দুটি প্রাণীরই একটি করে সামনের পা কাটা হয়। দিন তিনেক কোন পার্থক্য দেখা যায় না। দুটো উভচরই কর্তিত পায়ের সীমানায় শক্তিশালী ধনাত্মক তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে ও কাটা অংশ আরোগ্য লাভ করতে থাকে। কিন্তু চতুর্থ দিনে স্যালাম্যান্ডারটির তড়িৎপ্রবাহ হঠাৎ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক হয়ে যায় ও চামড়ার নিচে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। কাটা অঞ্চলের স্নায়ুগুলো সজীব হয়ে স্থানীয় কোষগুলির সঙ্গে এক বিশেষ মেলবন্ধনে যুক্ত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই কুঁড়ির মত প্রত্যঙ্গটি গজাতে থাকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে হারানো অঙ্গটি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হয়। নতুন গজানো পায়ের মধ্যে প্রত্যেকটি আঙুল অবিকৃত থেকে যায়। স্যালাম্যান্ডারের অনুকরণে ব্যাঙটির কাটা পায়ের অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে ধনাত্মক থেকে তড়িৎ প্রবাহকে ঋণাত্মক করে একই ফল পাওয়া গেছে। ব্যাঙের কাটা পা-ও আবার গজিয়েছে। একই পরীক্ষা অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে না হলেও একটি ইঁদুরের কাটা অঙ্গ আবার গজিয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা প্রয়োগ করে ইতিমধ্যে কিছু আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। মারাত্মক রকম ভাঙ্গা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসায় ডাক্তাররা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে কৃত্রিম তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করেছেন। ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে এসব পরীক্ষা যথেষ্ট কাজ দিয়েছে।

সম্প্রতি জানা গেছে যে জীবিত মানুষের মাথা ঘিরে থাকে একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যার তরঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে মানসিক কার্যকলাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেবতাদের মাথা ঘিরে রাখা জ্যোতির্বলয়ের যেসব ছবি পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে দেখা যায় তা কি এমনই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ইঙ্গিত ?

জিওথার্মাল এনার্জি

প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে ও তা কাজে লাগিয়ে মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলেছে। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে যেটি না থাকলে সভ্যতা একেবারেই অচল হয়ে পড়বে তা হলো শক্তি। ভূপৃষ্ঠে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও শিল্পনির্ভর নগরায়ন শক্তির চাহিদা কেবলই বাড়িয়ে তুলছে, একই সঙ্গে শক্তি উৎপাদনে মানুষ এতকাল প্রকৃতির যেসব জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত তার ভান্ডার বিপজ্জনকভাবে ফুরিয়ে আসছে। আবার এসব পুনর্নবীকরণ অযোগ্য প্রথাগত জ্বালানির সঙ্গে প্রকটভাবে জড়িয়ে আছে পরিবেশদূষণ জনিত সমস্যা। তবে পরিবেশদূষণের চেয়েও বেশি জরুরী হয়ে উঠছে জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার সংকট। মানুষ তাই হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করেছে বিকল্প। জ্বালানি শেষ হওয়ার আগে তা খুঁজে বার না করলে রক্ষে নেই। নানারকম বিকল্প শক্তি নিয়ে পরীক্ষা চলছে জোরকদমে। এসব অনুসন্ধানের সঙ্গে এ কথাও মাথায় থাকছে যাতে খুঁজে পাওয়া নতুন শক্তি থেকে পরিবেশদূষণ না ঘটে। গবেষণা চলছে সৌরশক্তি, পারমাণবিক শক্তি নিয়ে। এ ধরনেরই একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প শক্তি হল জিওথার্মাল এনার্জি। যদি এই শক্তিকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত উপায় খুঁজে পাওয়া যায় তো সভ্যতা থেকে শক্তিসংকট দূর হবে, কারণ এই শক্তি পুনর্নবীকরণযোগ্য, একই সঙ্গে এই শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ বিষাক্ত হবে না।

জিও থার্মাল এনার্জি কী ? বাংলায় বলা যেতে পারে, ভূতাপীয় শক্তি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঘনীভূত হয়ে আছে যে বস্তুভর তা প্রচন্ড উত্তপ্ত। এই ভয়ঙ্কর উত্তাপকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি জানা যায় তো এটি ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে সত্যি এক অফুরন্ত ভান্ডার। আসলে এই শক্তিকেই বলা হয় জিওথার্মাল এনার্জি, অর্থাৎ ভূগর্ভে আটকে থাকা তাপ শক্তি। এই শক্তির নানা রকম প্রকাশ দেখা যায় ভূপৃষ্ঠে। এগুলি হল উষ্ণ জলাধার, তপ্ত শিলা, উষ্ণপ্রস্রবণ, বাষ্প ঝলক ইত্যাদি। এদের দেখে বোঝা যায় ভূপৃষ্ঠের গভীরে কী বিপুল পরিমাণ উত্তাপ সঞ্চিত আছে।

জিওথার্মাল এনার্জিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে শক্তির চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দেশে জোরকদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ছাড়াও ইউরোপের নানাদেশ এ ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে আছে। ভারতেও তার কাজ খুব একটা পিছিয়ে নেই। বর্তমানে অধিকাংশ শক্তি উৎপাদন প্ল্যান্টে ভূগর্ভস্থ জলকে উত্তপ্ত গলিত শিলার সংস্পর্শে বাষ্পে পরিণত করা হচ্ছে। জলাধারের জলকে এভাবে বাষ্পে পরিণত করে তা কুয়োর মধ্যে জমিয়ে তাকে পরে চালিত করে তা দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে পাওয়া যাচ্ছে বিদ্যুৎ।

জিওথার্মাল শক্তি কেন্দ্র কোথায় তৈরি হওয়া উচিত ?

কেবল যে ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত জলের জলাধারের কাছে এসব কেন্দ্র তৈরি হবে এমন নয়। শুষ্ক অথচ উত্তপ্ত অঞ্চলেও এসব শক্তিকেন্দ্র তৈরি হতে পারে। পৃথিবী নিজেই উত্তাপের এক বিপুল আধার। ভূগর্ভে যত গভীরে যাওয়া যায় তা ক্রমশ বাড়তে থাকে, গড়ে প্রতি ১০০ মিটার গভীরে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ বাড়ে। যদিও অগ্নুৎপাত ও ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলিতে এই হিসেব আরও অনেক বেশি। এসব এলাকা ছাড়াও যেসব অঞ্চলে অভ্যন্তরস্থলের উত্তাপ ভুপৃষ্টের খুব কাছাকাছি সেসব জায়গাতেও জিওথার্মাল শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা যায়।

সৌরশক্তি মত জিওথারমাল এনার্জিও পুনর্বিকরণশক্তি। এই শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্ত প্রক্রিয়াটি পরিবেশকে দূষিত করে না। সমুদ্র জলকে ভূগর্ভের মধ্যে দিয়ে চালনা করে অভ্যন্তরের উত্তাপের সাহায্যে উৎপন্ন বাষ্প দিয়ে টারবাইন ও জেনারেটর চালাবার সম্ভাবনা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। জিওথার্মাল শক্তির উৎস খুঁজে বার করার কাজে উপগ্রহ প্রযুক্তি খুবই কার্যকরী। উৎসস্থলের অনুসন্ধান ও খনন পদ্ধতি ক্রমশই উন্নততর হয়ে উঠছে। এসব পদ্ধতিগুলি অবশ্য প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন পদ্ধতির অনুরূপ। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী শহর ও শিল্পাঞ্চলে জিওথার্মাল শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে বহন করা হয়। তবে মানব সভ্যতার সমগ্র চাহিদার তুলনায় এই শক্তির উৎপাদন এখন পর্যন্ত খুবই নগণ্য। বিপুল পরিমাণে ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন করার উপযুক্ত প্রযুক্তি মানুষ এখনো করায়ত্ত করতে পারেনি। পেট্রোল বা কয়লার মতো এই শক্তি যথেষ্ট দূরে বহন করার অনেক অসুবিধে বর্তমান। রাতারাতি জনবহুল শহর বা শিল্প কেন্দ্রগুলিকে জিওথার্মাল তাপ উৎসের কাছাকাছি সরিয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। জলাধার ও তাপ বা বাষ্পকূপগুলি প্রসঙ্গেও রয়েছে অনেক অসুবিধে। এসব কারণেই এই বিকল্প শক্তি পুরোমাত্রায় নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। এসব সমস্যা সত্ত্বেও আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে সভ্যতার চাকা সচল রাখতে এই শক্তি বড় ভূমিকা পালন করবে।

স্পিৎজার দূরবীন ও নক্ষত্রের জন্ম

আকাশে উজ্জ্বল হয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ তারার জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে এখনোও জানতে পারেননি বিশ্বের তাবোত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। পাশাপাশি ঘুরতে থাকা দুটি ছোট তারা বা প্রোটোস্টার যুক্ত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, মহজাগতিক ধূলিকণা, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে যে অনেক তারার উৎপত্তি ঘটিয়েছে সেটা আমরা জানতে পেরেছি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেওয়া আলোকচিত্রের মাধ্যমেই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বলেছে একটি নতুন কথা। নাসার বিশেষ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা স্পিৎজার-এর পাঠানো স্যাটেলাইট ছবি থেকে জানা গেছে যে মহাকাশে থাকা বিভিন্ন বড় আকারের তারার মাধ্যাকর্ষণ জনিত টানে অর্থাৎ তৃতীয় শক্তির প্রভাবে মহাকাশে ঘুরতে থাকা বিভিন্ন গ্রহের টুকরো, গ্যাসের পিণ্ড, ধূলিকণা মিলেও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন তারার।

নাসার এই স্পিৎজার মহাকাশ দূরবীনটিকে চালায় দীর্ঘ আলোর তরঙ্গ বা ইনফ্রারেড আলোযুক্ত আলোক বর্ণালী বা স্পেকট্রাম। ছোট দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গ খুব তাড়াতাড়ি বিচ্ছুরিত হওয়ার জন্য সেই আলোতে কোন দূরের জিনিসকে ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ইনফ্রা রেড বা লাল উজানী আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে দূরের জিনিস, যেমন নক্ষত্রদের আরোও ভালোভাবে দেখা যায়। তবে এই ইনফ্রা রেড বায়ুমন্ডলে শোষিত হওয়ার জন্য এই ধরনের রশ্মি চালিত টেলিস্কোপকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথে ঘুরতে থাকা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে বসানো হয়েছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশক অব্দি কাজ করেছিল স্পিৎজার দূরবীন, কেননা এই যন্ত্রটিতে শক্তি যোগানো তরল হিলিয়ামের যোগান এরপর ফুরিয়ে যায়। ইনফ্রারেড রশ্মি থেকে যেহেতু উষ্ণতা তৈরি হয় তাই এই স্পিৎজার দূরবীনটিকে পরম শূন্য তাপমাত্রাতে -২৭৩° সেলসিয়াস শীতল রেখেছিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। যাতে এই তাপমাত্রা না বাড়তে পারে সেজন্য পৃথিবীর চারদিকের কক্ষপথে না রেখে স্পিৎজারকে সূর্যের চারদিকের কক্ষপথে, যাকে বলা হয় হেলিওসেন্ট্রিক অরবিট, সেখানে রাখা হয়েছিল। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত সৌরতাপ আর পৌঁছতে পারেনি ওই দূরবীনের কাছে। এই দূরবীনটির নামকরণ করা হয়েছিল প্লাজমা পদার্থবিদ্যা ও আন্তর্গ্রহ জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যাতে পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ডক্টর লাইমেন স্ট্রং স্পিৎজারের নামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন প্লাজমা ফিজিক্স ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠাতা তিনি সর্বপ্রথম গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশ দূরবীন স্থাপনের জন্য।

এই দূরবীন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি যে মহাশূন্যে বেশ কয়েক হাজার আলোকবর্ষ ধরে ছড়িয়ে থাকা মহাজাগতিক ধূলিকণার মেঘ, অর্থাৎ নেবুলা বা নীহারিকা থেকেও জন্ম নিতে পারে নক্ষত্ররা। যদি কোন বড় তারা ওই ধূলিকণার পাশ দিয়ে যায় তাহলে সেই জ্যোতিষ্ক থেকে ধূলিকণাগুলোর মধ্যে আছড়ে পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তরঙ্গের আঘাত। তখন ঠিক মার্বেল বলের মতো ধূলিকণাগুলো আরোও জোরে ঘুরতে থাকে। বহু লক্ষ বা কোটি বছর ধরে চলে এই ঘূর্ণন। তারপর সেই ধূলিকণাগুলো মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য একত্রিত হয়ে তৈরি করে নক্ষত্র। বাইসাইকেলের টায়ারের পাম্প করা গ্যাসের আয়তন যেমন প্রবল চাপে কমে যায় তেমনি মাধ্যাকর্ষণের চাপেও ওই ধূলিকণা আর গ্যাসের আয়তন কমে যেতে থাকে। ওই চাপ যত বাড়ে নেবুলার মধ্যে থাকা গ্যাসের উষ্ণতাও বেড়ে চলে প্রায় দশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। হাইড্রোজেন বোমাতে যেভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় সেভাবে ওই নেবুলার মধ্যে হাইড্রোজেন অণুগুলির পরস্পর সংঘর্ষে তৈরি হয় হিলিয়াম অণু। যখন নেবুলার মধ্যে থাকা সমস্ত হাইড্রোজেন অণু ব্যবহৃত হয়ে হিলিয়াম তৈরি হয় তখনই অসহনীয়ভাবে উত্তপ্ত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে নক্ষত্রগুলির এবং এই দশাকে বলে সুপারনোভা। এই দশাতে নেবুলার ওপর প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দিক পাল্টে যায়। হিলিয়াম অণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উচ্চ আণবিক ভরযুক্ত মৌল গঠন করে।

স্পিৎজার দূরবীন থেকে পাঠানো উপগ্রহ ছবির মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে যখন কোন তারার শরীর আশপাশের মহাজাগতিক বস্তু গ্রহণ করতে করতে সূর্যের থেকে আট গুণ বড় হয়ে যায় তখন সেই দানবিক নক্ষত্র থেকে অতিবেগুনি রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এর ফলে ওই নক্ষত্রটিকে ঘিরে রাখা গ্যাসীয় পুঞ্জস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে থেকে ইলেকট্রন কণিকাগুলি সরে যেতে থাকে শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে। তাতে ধনাত্মক ও আহিত হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় ওই গ্যাসীয় পুঞ্জ। ওই আহিত গ্যাস বা প্লাজমা তখন উত্তপ্ত হয়ে দানব তারার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা এলাকাতে, ঝাঁটার মতো সমস্ত মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাসকে ঝাঁট দিয়ে একসঙ্গে নিয়ে যায় ওই গ্যাস। ওই বর্ধিত গ্যাসীয় বলয়গুলোই তখন বিভিন্ন ঘনত্বের গ্যাসপিন্ডে পরিণত হয়ে তৈরি হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের তারা বা সেকেন্ড জেনারেশন স্টার। এই তথ্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে বৃহদাকার তারাগুলি থেকে যেসব গ্যাসীয় পিণ্ড বেরিয়ে আসে তার জন্য মহাশূন্যে অনেক শূন্যস্থান বা কসমিক ভ্যাক্যুয়ামও তৈরি হয়। ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির দক্ষিণ দিকে এবং সেন্টরাস নক্ষত্রমন্ডলীর মধ্যে অবস্থিত পৃথিবী থেকে প্রায় সতেরো হাজার দুশ আলোকবর্ষ দূরের একটি অঞ্চলে এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু তারাও গড়ে উঠেছে। ওই তারাগুলির স্যাটেলাইট ছবি, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষাতে বাবল বলা হয়, তুলে নিয়েছে স্পিৎজার দূরবীনটি। পৃথিবী থেকে প্রায় ছ হাজার পাঁচশ আলোকবর্ষ দূরের ডব্লিউ ফাইভ অঞ্চলের কিছু উপগ্রহ চিত্র তুলেছিল দূরবীনটি। তাতে দেখা গেছে যে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমন্ডলীর অন্তর্গত এই এলাকাটিতেও এই রকমভাবে বেশ কিছু নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে। এইসব দৈত্যাকার নক্ষত্রের চারপাশে উজ্জ্বল আলোর বলয়ের মতো অবস্থিত রয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মের তারকারা।

সৃষ্টিরহস্য ও হব্বিট গ্যালাক্সি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও তার বৃদ্ধির প্রচলিত তত্ত্বটির নাম কোল্ড ডার্ক ম্যাটার থিওরি। এই তত্ত্ব গ্যালাক্সিগুলির উৎপত্তিরও ব্যাখ্যা দেয়। এটি গ্যালাক্সি সৃষ্টির সাম্প্রতিক তত্ত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এই তত্ত্ব থেকে করা হয়েছে। তার একটি হল আমাদের ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ের মত বড় গ্যালাক্সিগুলি একঝাঁক খর্বাকার বামন গ্যালাক্সি পরিবেষ্টিত, যেগুলি সংখ্যায় কয়েকশো পর্যন্ত হতে পারে। এই বামন গ্যালাক্সিগুলি বড় গ্যালাক্সির অভিকর্ষের আওতাধীন থেকে তাকে উপগ্রহের মতো প্রদক্ষিণ করবে। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারটার নাম দিয়েছিলেন মিসিং স্যাটেলাইট প্রবলেম। এই সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন যে বামন উপগ্রহ গ্যালাক্সিগুলিতে তারকার সংখ্যা খুব কম থাকবে বা থাকবেই না। গ্যালাক্সিগুলির পুরোটা বা অনেকটা জুড়ে থাকবে ডার্ক ম্যাটার। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী মহাব্রহ্মাণ্ডের মোট ভর যা হওয়া উচিত সমস্ত গ্যালাক্সি, ধূলিকণার মেঘ ও অন্যান্য বস্তুপিণ্ড মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে আসল ভর তার তুলনায় অনেক কম। এই হিসেব গড়মিল করা বাকি ভর কোথায় গেল? বিজ্ঞানীরা তখনই রহস্যজনক ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বের কথা ভাবলেন, যারা মহাব্রহ্মাণ্ডে থাকলেও মানুষের জানা কোন পদ্ধতি দিয়ে তাদের এখনোও পর্যন্ত দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এই অদৃশ্য রহস্যজনক ডার্ক ম্যাটারই ব্রহ্মাণ্ডের মোট ভর গরমিল হওয়ার জন্য দায়ী।

বেশ কিছু বছর আগে স্লোয়ান ডিজিটাল স্কাই সার্ভে নামে এক সমীক্ষক দল ক্রমাগত মহাকাশ পর্যবেক্ষণের পর একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যা তারা সিয়াটেল শহরে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২০৯ তম অধিবেশনে জানিয়েছিলেন। আমাদের লোকাল গ্যালাক্সি গ্রুপে তাঁরা অসম্ভব অনুজ্জ্বল ও খুবই ক্ষুদ্র আটটি গ্যালাক্সি খুঁজে পেয়েছিলেন যেগুলি বহুকাঙ্খিত সেইসব ডার্ক ম্যাটার দিয়ে গঠিত গ্যালাক্সি। অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে বিষয়টির পুরো বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন যে এই আবিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডের ভর সংক্রান্ত হিসেবে গড়মিল সমাধান করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের স্বস্তি দেবে এবং একই সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করবে।

লোকাল গ্যালাক্সি গ্রুপ হচ্ছে চল্লিশটি গ্যালাক্সির এক সমন্বয়, যাদের মধ্যে আমাদের মিল্কি ওয়ে এবং প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি দুটি সবচেয়ে বড়। বাকি গ্যালাক্সিগুলি তুলনামূলকভাবে খর্বাকার বলে এদের বলা হয় বামন গ্যালাক্সি, যারা বড় গ্যালাক্সিদুটির অভিকর্ষাধীন উপগ্রহবিশেষ। মিল্কি ওয়ের উপগ্রহ গ্যালাক্সি হিসেবে দুটি বামন গ্যালাক্সি হল লার্জ ও স্মল ম্যাগেলানিক ক্লাউড। এরা বেশ সুপরিচিত। কিন্তু বামন গ্যালাক্সির উপগ্রহ তত্ত্ব কোল্ড ডার্ক ম্যাটার থিওরিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না একেবারেই, যে সম্ভাবনা ইদানিং সৃষ্টি হয়েছে অতিবামন গ্যালাক্সিগুলির আবিষ্কারের পর। লোকাল গ্যালাক্সি গ্রুপে খুঁজে পাওয়া এই আটটি অতিক্ষুদ্র গ্যালাক্সির মধ্যে সাতটি মিল্কি ওয়ের উপগ্রহ আর অষ্টমটি মনে করা হচ্ছে স্বাধীনভাবে মহাকাশে ঘুরছে। এই গ্যালাক্সিগুলি ঔজ্জ্বল্যে ও আয়তনে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত গ্যালাক্সির চেয়ে কম। এদের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে কয়েকশ বা সর্বোচ্চ কয়েক লক্ষ গুণ মাত্র বেশি। সমীক্ষক দলের এক সদস্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল জুকের বলেছেন, ‘এরা মনে হয় এর আগে গ্যালাক্সি হিসেবে চিহ্নিত যেকোনো বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি অনুজ্জ্বল। ডোয়ার্ফ গ্যালাক্সি বলে যাদের জানি এরা তাদের চেয়েও অনেক ছোট বলে আমাদের উচিত এদের হব্বিট গ্যালাক্সি নামে ডাকা।’

হব্বিট গ্যালাক্সিগুলির কম ঔজ্জ্বল্যের কারণ হিসেবে বলা যায় যে এদের মধ্যে যেসব তারকা রয়েছে তাদের বয়স অনেক বেশি। সাতটি গ্যালাক্সিতেই অধিকাংশ তারকা বয়সে খুবই প্রাচীন। এই সাতটি গ্যালাক্সির মধ্যে দুটি রয়েছে ক্যানিস ভেনাটিচি তারকাগুচ্ছের কাছে, একটি করে অবস্থান করছে বুটস্, লিও, কোমা বেরেনিসেস, উর্সা মেজর ও হারকিউলিসে।

অষ্টম গ্যালাক্সিটির অস্তিত্ব জানা গেছে খুবই সম্প্রতি এবং এর আচরণ বড়ই রহস্যমণ্ডিত। একে নাম দেওয়া হয়েছে লিও টি, পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ১৪ লক্ষ আলোকবর্ষ। এত দূরে থাকার জন্যই হয়তো মিল্কিওয়ের অভিকর্ষ এর ওপর কাজ করে না। দূরত্ব আবার সমস্ত হব্বিট গ্যালাক্সির মধ্যে এর ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে কম হওয়ার কারণ। জুকের বলেছেন, ‘মাত্রা অনুসারে আমাদের জানা সমস্ত তারকা নির্মাণকারী গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ও মলিনতম।’ লিও টি অন্য কারণেও বাকি সব হব্বিট গ্যালাক্সিগুলির চেয়ে আলাদা। এখানে পুরনো তারার পাশাপাশি রয়েছে নতুন তারা। তারকা তৈরির মূল উপাদান নিউট্রাল হাইড্রোজেন গ্যাসও লিও টি-তে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে লিও টি হচ্ছে নতুন তারকা জন্মের একটি সক্রিয় সূতিকাগার।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল যে পরিমাণ নিম্নতম ভর একত্রিত হওয়ার কারণে এবং সৃষ্টির পর সেই ভরের অনেকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার রহস্যের সন্তোষজনক উত্তর হতে পারে এই হব্বিট গ্যালাক্সি। তবে এই আবিষ্কার মূল রহস্যের এক বিন্দু উত্তর মাত্র। সমীক্ষক দলের অন্য সদস্য উইন ইভান্স বলেছেন, ‘রাতের আকাশের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ স্লোয়ান ডিজিটাল স্কাই সার্ভে দেখতে পায়। সমস্তটা দেখতে পেলে আরও অনেক বামন গ্যালাক্সি খুঁজে পাওয়া যেত।’

যাই হোক না কেন, হব্বিট গ্যালাক্সিগুলি খুঁজে পাওয়ার পর মিল্কি ওয়েকে প্রদক্ষিণরত বামন উপগ্রহ গ্যালাক্সিগুলির প্রকৃত ও সম্ভাব্য সংখ্যার মধ্যে ব্যবধানটি দূর হওয়ার উপায় দেখা দিয়েছে। সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে হব্বিট গ্যালাক্সিগুলি বেশিরভাগটাই ডার্ক ম্যাটার দিয়ে তৈরি। হাওয়াইয়ের কেক 2 টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ক্যালটেকের জোশুয়া সাইমন ও হার্জবার্গ ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের মারলা গেহা হব্বিট গ্যালাক্সিগুলির ভর নির্ণয় করেছেন। অভ্যন্তরস্থ তারকাগুলির গতিবেগ নির্ভর করে গ্যালাক্সিগুলির প্রত্যেকটির ভর যা পাওয়া গেছে তা মিল্কি ওয়ের ভরের তুলনায় দশ হাজার গুণ কম, এ পর্যন্ত মাপা সবচেয়ে কম কোন গ্যালাক্সির ভর। আরোও দেখা গেছে যে হব্বিট গ্যালাক্সিগুলির মোট ভর তাদের অভ্যন্তরস্থ তারকাগুলির মোট ভরের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি। সাইমন জানিয়েছেন যে গ্যালাক্সিগুলির এই অতিরিক্ত ভরের কারণ নিশ্চয় অন্য কিছু অদেখা বস্তু। হতে পারে তা ডার্ক ম্যাটার। অনেক গ্যালাক্সি, এমনকি আমাদের মিল্কি ওয়েতেও স্বাভাবিক বস্তুগুলির পাশাপাশি রয়েছে অনেকটাই ডার্ক ম্যাটার। তবে হব্বিট গ্যালাক্সিগুলিতে ডার্ক ম্যাটার থাকার হারটা সর্বাধিক।

হব্বিট গ্যালাক্সিগুলি আবিষ্কার থেকে এখন পর্যন্ত মোট অনেক বামন গ্যালাক্সির হদিস পাওয়া গেছে যারা মিল্কি ওয়েকে কেন্দ্র করে ঘোরে। আশা করা যাচ্ছে যে এমন আরও বহু বামন গ্যালাক্সির খবর অচিরেই জানা যাবে। তখন মহাব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য অনেকটাই সমাধান হবে। প্রতিভাস ম্যাগাজিন

মঙ্গলে মানুষের পূর্বপুরুষ

কোটি কোটি বছর আগে মঙ্গলে হয়তো জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। মঙ্গল গ্রহের জলসম্পৃক্ত মৃত্তিকায় জীবনের আদি কোষগুলি যখন ডালপালা মেলছিল হঠাৎই একদিন কোন বিশাল উল্কাপিন্ডের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটল। বহু মাঙ্গলিক শিলা তাতে মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল, কিছু এসে নামল পৃথিবীতে। যেসব শিলা পৃথিবীর মাটিতে পড়ল তাদের মধ্যে হয়তো যেভাবেই হোক কিছু আদিম জীবকোষ জীবন্ত থেকে গিয়েছিল এবং অনুকূল পরিবেশে বিস্তার লাভ করে কালক্রমে তারা এই গ্রহে গড়ে তুলল বর্তমান জীবন। এই তথ্য কিছুকাল আগেও গালগল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু সম্প্রতি এমন কিছু বিষয় জানা গেছে যে এই গল্পটাকে একেবারে কল্পনা বলে ভাবা যাচ্ছে না।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর মাইক্রোস্কপি অ্যান্ড মাইক্রোঅ্যানালাইসিস বিভাগের গবেষক ডক্টর ফিলিপ্পা ইউইন্স পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রসৈকতে খননকার্য থেকে প্রাপ্ত সমুদ্রতলের কয়েক মাইল নিচের কিছু শিলা পরীক্ষা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন। লক্ষণীয় যে শিলাখণ্ডগুলি ভূত্বকের যে তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানকার উষ্ণতা ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং চাপ আবহমন্ডলের স্বাভাবিক চাপের তুলনায় ২ হাজার গুণ বেশি।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় ইউইন্স শিলাখণ্ডগুলির মধ্যে অকল্পনীয় ক্ষুদ্র ও ঘুমন্ত কিছু জীবকোষ খুঁজে পান যেগুলি আয়তনে মাত্র কুড়ি ন্যানোমিটার, যেখানে এক ন্যানোমিটার মানে এক মিটারের ১০০ কোটি ভাগের একভাগ। এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুগুলির নাম দেওয়া হয় ন্যানোবস্।

ইউইন্স দেখে অবাক হন যে ন্যানোবগুলিকে খাবার ও তাপ-চাপ প্রয়োগ করলে তাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দুজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট-এর সাহায্য নিয়ে গবেষক ভদ্রমহিলা আরও কতগুলি বিশেষ পরীক্ষা চালান। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে ন্যানোবগুলিতে রয়েছে প্রাণের প্রধান উপাদান ডিএনএ। এতদিন মনে করা হত যে কুড়ি ন্যানোমিটারের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কোষে ডিএনএ থাকার জায়গা হতে পারে না। ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মঙ্গলের ন্যানোফসিল প্রাণের উপাদান হওয়ার ধারণাটা এই যুক্তিতেই বিজ্ঞানীরা অবাস্তব বলে আসছিলেন। ইউইন্সের গবেষণালব্ধ তথ্য বিজ্ঞানীদের সেই বিশ্বাসে জল ঢেলে দিল। তাহলে দেখা গেল যে অন্ধকার মহাকাশের অসম্ভব বৈপরীত্যে জীবনবিরুদ্ধ পরিবেশেও প্রাণের উপাদান বহনকারী জীবকোষ বেঁচে থাকতে পারে। অবশ্য এমন বিপরীত পরিবেশে বেঁচে থাকতে গেলে ন্যানোবের মতো ক্ষুদ্র হতে হবে না। প্রতিকূল চরমভাবাপন্ন পরিবেশে যেসব জীবনকণা বেঁচে থাকতে পারে তাদের বলা হয় এক্সট্রিমোফাইলস্, যেমন ব্যাকটেরিয়া। সম্প্রতি অন্য কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে এসব জীবনকণা পারমাণবিক চুল্লিতেও দিব্যি বেঁচে থাকে।

১৮৬৫ সালে সায়েন্স ফিকশনের জনক জুলে ভার্নের সাড়াজাগানো ক্লাসিক উপন্যাস ফ্রম দ্য আর্থ টু দা মুন প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে ভার্নে তাঁর মহাকাশচারীদের পৃথিবী থেকে চাঁদে পাঠিয়েছিলেন একটা স্প্যেস ক্যাপসুলে ভরে আর সেই ক্যাপসুলটাকে একটা বিশালায়তন কামান থেকে গোলার মত নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ব্যাপারটা যে অসম্ভব সেটা ভার্নে জানতেন। ক্যাপসুলটাকে কামান থেকে নিক্ষেপ করা হলে অভিকর্ষবিরোধী যে গতিবেগ হঠাৎ সৃষ্টি হবে তাতে উৎপন্ন হওয়া ভয়ংকর চাপে ক্যাপসুলের ভিতরে থাকা যে কোন প্রাণী এক লহোমায় পিষ্ট হয়ে মরে যেতে বাধ্য। জীবন্ত প্রাণী নিয়ে যে মহাকাশযান পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে চাইবে তাকে মুক্তিবেগ অর্জন করতে হবে ধীরেসুস্থে নিয়মিত ছন্দে ক্রমাগত হারে।

উল্কাপিণ্ডের আঘাতে মঙ্গল গ্রহের গা থেকে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডগুলিতে জীবন্ত প্রাণকণা পৃথিবীতে এসে পড়ার ঘটনা যেন ভার্নের সেই কামানের গল্প।শিলাখন্ডগুলির এভাবে মহাকাশযান হয়ে পড়ার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি বিষয় যা নিঃসন্দেহে প্রাণঘাতী। প্রথমত ভাবা যাক শক ওয়েভের কথা। প্রচন্ড আঘাতে উৎপন্ন হবে অকল্পনীয় উত্তাপ। প্রাণকণিকাগুলি সেসব সামলে যদিও বা বেঁচে যায় তো আছে অন্য ব্যাপার। কামানের গোলার ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে, হঠাৎ যদি কোন বস্তুর মধ্যে প্রচন্ড গতিবেগ সৃষ্টি হয় তো অভিকর্ষবিরোধী যে চাপ তৈরি হবে তা সহ্য করা কোন জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে অসম্ভব। পৃথিবীতে অধিকাংশ প্রাণবস্তুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিকর্ষবিরোধী কয়েকশ’ গুণ গতিবেগই তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে মঙ্গল থেকে শিলাখণ্ডবাহিত হয়ে যেসব প্রাণকণা পৃথিবীতে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে তাদের অনেককেই দেখা গেছে অভিকর্ষবিরোধী দশ হাজার গুণ গতিবেগেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। সম্প্রতি সুইডেনে এক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে এসব অতিক্ষুদ্র প্রাণকণাকে কামান থেকে নিক্ষেপ করা হলেও তারা হঠাৎ প্রাপ্ত প্রচন্ড গতিবেগের চাপ অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকে। জুলের ভার্নের তত্ত্বটা হয়তো ঠিকই ছিল।

মঙ্গল থেকে উল্কাপিণ্ড আঘাতজনিত কারণে নিক্ষিপ্ত শিলাখন্ডের যেসব সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খেতে শুরু করে তাদের অন্তত প্রতি ১৫ টির মধ্যে ১ টি এসে শেষপর্যন্ত পৃথিবীতে নামে। কেউ কেউ এ কাজটা করে কয়েক হাজার বছরে, কোথাও বা লেগে যায় লক্ষ লক্ষ বছর। এভাবে শিলাখণ্ডবাহিত হয়ে প্রাণকণা গুলির ভ্রমণপথ ছিল অসম্ভব বিপজ্জনক। কোটি কোটি মাইল মহাশূন্যের যাত্রাপথ চরম ঠান্ডা, রয়েছে কসমিক রে ও অতিবেগুনি রশ্মির একটানা প্রাণঘাতক আঘাত। মনে করা হয়, শিলাখণ্ডস্বরূপ মহাশূন্যযান এসব রশ্মির হাত থেকে জীবকণাগুলিকে কিছুটা হলেও প্রতিরক্ষা দিয়েছিল এবং মহাশূন্যের চরম ঠান্ডা প্রকারান্তরে বিরুদ্ধ পরিবেশে তাদের বাঁচিয়ে রাখার অনুকূলেই কাজ করেছিল।।

প্রাথমিক আঘাতে মঙ্গল গ্রহ থেকে উৎখাত হওয়ার বিপদের পর দীর্ঘ মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার বিপদ, এই দুটি প্রতিকূলতাকে কাটাবার পরও থেকে যায় তৃতীয় আরেকটি বিপদ আর তা হল পৃথিবীতে ঢোকার সময় বায়ুমন্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষ। প্রতি ঘন্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিবেগে পৃথিবীর আকাশে আসার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে উৎপন্ন উত্তাপে তাদের গা সাদা হয়ে যায় এবং অনেকগুলি মুহূর্তের মধ্যে ছাইয়ে পরিণত হয়। মাত্র অল্প কয়েকটি শেষপর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে নামতে পারে। এদের অভ্যন্তর উত্তাপের প্রচন্ডতা থেকে সুরক্ষিত যেহেতু এসব শিলাখণ্ডের বহিত্ত্বক খুব ভালো তাপ নিরোধক। আসলে মহাকাশ অতিক্রম করে আসার সময় যে অকল্পনীয় ঠান্ডার মধ্যে ছিল শিলাখণ্ডগুলি তাতেই তাদের অভ্যন্তরভাগ পৃথিবীতে ঢোকার সময়ও শূন্যের চেয়ে কম উষ্ণ থেকে যায় আর তাই বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে বাইরেটা উত্তাপে জ্বলে যেতে থাকলেও ভিতরটা ঠান্ডা থেকে যায় ও জীবকণাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে। পৃথিবীর মাটিতে নেমে জীবকণাগুলি খুঁজে পায় মঙ্গল গ্রহের অনুরূপ পরিবেশ এবং কোটি কোটি বছরে এখানে তারপর প্রাণের বিকাশ ঘটে।

প্রসঙ্গক্রমে অন্যরকম কিছু তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস দা ফিফথ মিরাকেল বইতে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে অনাদি অতীত থেকে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে জীবনের আদান-প্রদান ঘটে আসছে। তাঁর মতে পৃথিবী থেকেও কোন এক সময় প্রাণের বীজ গিয়েছিল মঙ্গলে আবার সেই বীজই মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে এসে নোঙ্গর করেছিল। পল ডেভিস জানিয়েছেন যে ৪০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের পরিবেশ প্রাণের বিকাশের পক্ষে ছিল অনেক বেশি অনুকূল। তারপর প্রাণের বীজ আসে পৃথিবীতে এবং এখানকার পরিবেশ অনুকূল হয়ে ওঠে। পল ডেভিসও মনে করেন যে পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার বীজ আসলে মঙ্গল গ্রহ থেকেই এসেছিল সুদূর অতীতে। প্রতিভাস ম্যাগাজিন

সীসা থেকে বিষ

সীসা নিঃসন্দেহে খুবই প্রয়োজনীয় খনিজ। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় নানাভাবে মানুষের শরীরে অতিরিক্ত সীসা অনবরত ঢুকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। মাত্রাতিরিক্ত সীসা দেহে গেলে তা বিষের মত ভয়ংকর। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে সীসা পুরুষদের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করে। যেসব শ্রমিক সীসানির্ভর কারখানায় কাজ করে তাদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ব্যাপারটা দেখা গেছে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও সীসা ঋতুজনিত সমস্যার কারণ। গর্ভবতী মায়েদের গর্ভপাত অতিরিক্ত সীসার প্রভাবে ঘটতে পারে। তাছাড়া গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্ক এবং দেহের অন্যান্য অংশেও সীসা অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে।

মানুষের শরীরে রয়েছে অনেকরকম খনিজের সঞ্চয়। এদের মধ্যে লোহা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, কোবাল্ট, সেলেনিয়াম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পদার্থ। এছাড়া ক্রোমিয়াম, নিকেল, সিলিকন ইত্যাদিও দেহে রয়েছে যদিও তাদের প্রয়োজনটা স্পষ্ট নয়। এসব খনিজ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নিরাপদ। সেই সীমা অতিক্রম করে গেলেই নানা বিপদ ঘটায়। মানুষের শরীরে সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদিও আছে। এরা শরীরে বিশেষ করে ঢোকে পরিবেশদূষণ থেকে।

মানুষের শরীরে সীসার সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা ১২০ মিলিগ্রাম, যার প্রায় ৯৫% হাড়ের ভিতর সঞ্চিত থাকে। আদিম মানুষের শরীরে মাত্র ২ মিলিগ্রাম সীসা জমত। বর্তমানে সীসার ব্যাপক ব্যবহার শরীরে এর পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। খাবার, জলপান, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও ধূমপান থেকে শরীরের সীসা অনবরত ঢুকে যাচ্ছে।