অমিতাভ সরকার

ভারতীয় সঙ্গীতের পিতামহ

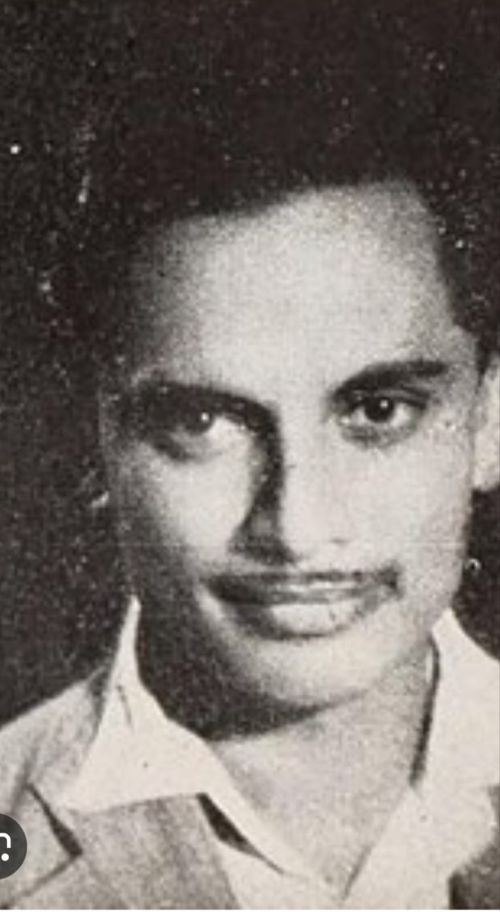

অনিল বিশ্বাস

কিংবদন্তি কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর প্রয়াতা হলে সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন মানুষজন ওঁর স্মৃতিচারণে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য সাজিয়েছিলেন। দীর্ঘ জীবনের নানান সময়ে এই মহান গায়িকা বিভিন্ন বিদগ্ধ মানুষজনের সংস্পর্শে এসেছেন। এতদিন বাদে সবাইকে চেনাজানাও বর্তমান প্রজন্মের কাছে খুব একটা সহজসাধ্য নয়।

এসব কিছুর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে একটা পোস্ট সবার খুব নজর কেটেছিল। টেলিভিশন অভিনেত্রী তুহিনা বোহরা তাঁর দাদুর সঙ্গে লতাজির পারিবারিক কিছু ছবি তাঁর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন। এতে দেখা যাচ্ছে, ওঁর দাদু খালি গায়ে সস্ত্রীক উনুনে রান্না করছেন, লতাজি দাদুর ঠিক পাশে বসে। আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লতা মঙ্গেশকরকে ওঁর দাদু গান রেকর্ডিং করাচ্ছেন। উল্লেখ্য, যে ছবিদুটি খুবই পুরনো। লতা মঙ্গেশকর তখন সবে গান করতে এসেছেন। তুহিনা বোহরা আরও লিখেছেন, যে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে লতা মঙ্গেশকর তখন খুব পরিশ্রম করছেন। তারদেও থেকে দাদরে গানের প্রশিক্ষণ নিতে তিনি দীর্ঘ পথ হেঁটে আসতেন। লতা মঙ্গেশকরের তখন সংসার চালানোর জন্য দু-মুঠো অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে বেশ হিমসিম অবস্থা। সেসময় লতাজি তার দাদুর বাড়িতে এসে গানের চর্চা করতেন। দাদু-দিদার পারিবারিক ঘনিষ্ঠ ‘লতাদিদি’ খেতে খুব পছন্দ করতেন বলে, দাদু কিন্নরকণ্ঠীর জন্য আমিষ রান্না করে রাখতেন, লতাজিও তাই পরম তৃপ্তিভরে খেতেন। দাদুও জানতেন, লতাজির এই সময়ে নিজের আর্থিক অভাব-অনটন যথেষ্ট। লতা মঙ্গেশকর তাঁর প্রথম জীবনের এই ‘মেন্টর’-য়ের কথা চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে গেছেন, শুধু তাই নয়, সঙ্গীতের এই কিংবদন্তি ওঁর দাদুকে চিরদিনই গুরুর আসনে বসিয়েছেন। পাঠকরা ভাবতে পারছেন, সেদিন মানুষের জীবন কত সহজ সরল, অনাড়ম্বর ছিল। সবাই সবাইকে চিনতো, সবার বাড়ি আসতো, সবার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতো, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় ছিল, আর তা নিয়ে এখনকার মতো এরকম জটিলতা ছিল না। অভিনেত্রী লিখেছিলেন, গান গাওয়ার সময় কিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কীভাবে শব্দ উচ্চারণ করার সময় অক্ষর না ভেঙে একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়, লতা মঙ্গেশকরকে তাও শিখিয়েছিলেন, তাঁর এই বিখ্যাত দাদু। তুহিনা বোহরার বক্তব্য, দাদুর শেখানো সরস্বতী বন্দনার দু পংক্তির সুর দীর্ঘ ঊনসত্তর বছর পরেও ‘লতাদিদি’ ওঁর মায়ের সামনে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। গানটির সুর সম্পূর্ণ হয়নি, রেকর্ডও হয়নি। পুরনো দিনের অনেক কথাও সেই স্মৃতিচারণে উঠে এসেছিল। তুহিনা বোহরার এই সঙ্গীতজ্ঞ দাদুটি হলেন, অনিল বিশ্বাস। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, সুরকার অনিল বিশ্বাস। ভারতীয় সংগীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘পিতামহ ভীষ্ম’ বলে এই স্রষ্টাকে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৩৫ থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি বোম্বের হিন্দি সিনেমা জগতে সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গায়ক এবং পরবর্তী কালের বিখ্যাত সব গায়ক-গায়িকাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে এই মানুষটি ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তাঁর অজস্র অবদান রেখে গেছেন।

অনিল বিশ্বাসের জন্ম বাংলাদেশের বরিশালের একটি ছোট্ট গ্রামে। অনিল বিশ্বাসের ১৯১৪ সালের ৭ই জুলাই। প্রকৃত নাম অনিলকৃষ্ণ বিশ্বাস। জে সি বিশ্বাসের পরিবারের এই ছোট্ট সম্ভাবনাময় ছেলেটির খুব অল্প বয়স থেকেই গান শোনার শখ ছিল। শিশু তারকা হিসেবে স্থানীয় এলাকায় থিয়েটারে অভিনয়ও করতেন। চোদ্দ বছর বয়সে তবলা বাজানোয় পারদর্শী হয়ে ওঠেন, এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেন। সেই সঙ্গে গানে সুর করাও শুরু করেন। তখন বিট্রিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনও জোরদারভাবে চলছে। অনিল বিশ্বাস তখন ম্যাট্রিকুলেশন পড়ছেন। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী হিসাবে সরকার বিরোধী কাজ করার ফলে বারবার কারাবন্দী হয়েছেন, পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটেছে। অবশেষে পিতার মৃত্যুর পর গ্রেফতার এড়াতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে ১৯৩০ সাল নাগাদ কলকাতায় চলে আসেন। তাছাড়া সঙ্গীতের টান তো ছিলই। প্রথমে কলকাতায় এসে নাটকের জন্য গান লিখতেন। এই সময়ে মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। গান লেখা ও সুর করার জন্য গান প্রতি পাঁচ টাকা করে পেতেন।

পাশাপাশি রংমহল থিয়েটারে গায়ক, সহকারী সঙ্গীত পরিচালক এবং অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। তখন রংমহলে কুন্দনলাল সাইগল, শচীনদেব বর্মনও কাজ করতেন।

অনিল বিশ্বাসও সঙ্গীত জীবনের শুরুর এই দিনগুলোতে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। এই রংমহলে নাটকের গান, অভিনয়, অর্কেস্ট্রশনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত থাকতো। ১৯৩২-৩৪ সাল নাগাদ বেশ কিছু ব্যবসায়িক প্রযোজনায় অভিনয় এবং গান করে নাম করতে থাকেন। তখনকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গীতেও পারদর্শী হতে হতো। এই সময় কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতি গানেও তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। হিন্দুস্তান রেকর্ডিং স্টুডিওতে গায়ক, গীতিকার, সুরকার হিসেবে কাজ করার সময় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ হয়, তখনকার বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক হীরেন বসুর সুনজরে চলে আসেন এবং তারই নির্দেশে ১৯৩৪ সাল নাগাদ বোম্বে(এখনকার মুম্বাই) চলে যান। তখন ভারতীয় সিনেমায় নেপথ্য গান গাওয়া অর্থাৎ প্লেব্যাক সিঙ্গিংয়ের যুগ শুরু হচ্ছে।

১৯৩৫ সালে ইস্টার আর্টসের ব্যানারে ‘ধরম কী দেবী’ সিনেমায় তাঁর প্রথম সংগীত পরিচালনা। এই সিনেমায় তিনি অভিনয় করেন, এবং সিনেমাতে গানও গেয়েছিলেন। গানটি ছিল-’কুছ ভি না ভারোসা’। (এর আগে অবশ্য রাম দরিয়ানীর ‘বাল দারিয়া’,’ভারত কি বেটি’-র গান রচনাতেও যুক্ত ছিলেন।

তবে সুরস্রষ্ঠা হিসাবে হিন্দি চলচ্চিত্রে এটাই ওঁর প্রথম কাজ।) ১৯৩৬ সালে ‘সাগর মুভিটোনস’ প্রয়োজনা সংস্থায়-এ সুরকার হিসেবে যোগদান করেন এবং ‘মনমোহন’,’ডেকান কুইন’ চলচ্চিত্রে যথাক্রমে অশোক ঘোষ এবং প্রাণসুখ নায়েকের সরকারি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তী দু’বছর মোট এগারোটি চলচ্চিত্রে কাজ করেন। মেহবুব খানের ‘জায়গির’ বাণিজ্যিকভাবে হিট হওয়ায় সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে অনিল বিশ্বাসের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরো নতুন নতুন ছবিতে কাজ করার প্রস্তাব আসতে থাকে। ‘ওয়াতন’, ‘আলিবাবা’,’অওরত’,’বহেন’,’রোটি’ প্রভৃতি সিনেমাতে তাঁর সুরকৃত গান পরিচিতি লাভ করতে থাকে। ‘রোটি’(১৯৪২) চলচ্চিত্রের জন্য উনি বিখ্যাত হয়ে যান। এই সিনেমায় ‘ক্যান্টালা’-র ব্যবহার এবং আবৃত্তিযোগ্য গদ্যগানের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। (তাছাড়া ভারতীয় সঙ্গীতে ‘রাগমালা’-র ব্যবহার ওঁরই কীর্তি।) বেগম আখতারের অনেক গান এই সিনেমায় সংযুক্ত ছিল, কিন্তু চুক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে সেগুলো বাদ দিতে হয়। (কারণ গানগুলো এইচএমভিতে রেকর্ড করা হয়েছিল, তখন অনিল বিশ্বাস মেগাফোনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন)।

এরপর ১৯৪২ সাল থেকে উনি দেবিকা রাণীর আহ্বানে বম্বে টকিজের হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এই ব্যানারের ‘জোয়ার ভাটা’(১৯৪৪) সিনেমায় দিলীপ কুমার প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাছাড়াও অনিল বিশ্বাস বিভিন্ন সিনেমায় সাফল্যের সঙ্গে সুরসৃষ্টি করতে থাকেন।

‘জাগিরদার’,’গ্রামোফোন সিঙ্গার’,’মহাগীত’ প্রভৃতি হিট সিনেমায় তাঁর উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত পরিচালনা সেই সময়ে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। অনিল বিশ্বাসী প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে টুয়েলভ পিস অর্কেস্ট্রার ব্যবহার করেন। ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে তাঁর সুরারোপিত ’আরাম’, ‘আরজু’,’অঙ্গুরীমাল’, ‘কিসমত’, ‘পহেলি নজর’, ‘তরানা’, ‘পরদেশী’, ‘ওয়ারিশ’, ‘হামদর্দ’, ‘চার দিল চার রাঁহে’ প্রভৃতি সিনেমার গান আজও জনপ্রিয়। ‘কিসমত’(১৯৪২) সিনেমা হলে টানা তিন বছর চলেছিল। অনেক বছর পরে ‘শোলে’ সিনেমা একটা সিনেমা হলে টানা এতদিন সিনেমা চলার এই রেকর্ড ভাঙতে সক্ষম হয়। অনিল বিশ্বাসই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিদেশী মিউজিক ‘ক্যান্টালা’ এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার প্রবর্তন করেন। বোম্বে চলচ্চিত্রে বিদেশি অর্কেস্ট্রেশন, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং বাংলা লোকসঙ্গীতের (বিশেষত বাউল, ভাটিয়ালি) মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, হিন্দি সিনেমায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং ছবির গল্পের প্রয়োজনে বৃন্দসঙ্গীতের সঠিকরূপে ব্যবহার -এসব এই সুরসাধকেরই অবদান। তাঁর হাত ধরেই মুকেশ তালাত মাহমুদ প্রভৃতি শিল্পীর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে।

(মুকেশ ‘পেহলি নজর’ সিনেমায় ‘দিল জ্বলতা হ্যায়’, তালাত মাহমুদ ‘আরজু’ সিনেমায় ‘অ্যায় দিল মুঝে আইসি জাগা লে চল’ গানের মাধ্যমে প্লে ব্যাক করেন, অনিল বিশ্বাসের সুরে।) এছাড়া লতা মঙ্গেশকর, রোশন আরা বেগম, নিজের বোন পারুল ঘোষ, আমির বাই কর্নাটকি প্রভৃতি শিল্পীদের সাফল্যের পিছনে এই সুরসাধকেরই ভূমিকা ছিল। ১৯৪৬ সালে উনি বম্বে টকিজ ত্যাগ করেন। স্ত্রী আশালতার মালিকানাধীন ‘ভ্যারাইটি পিকচার্স’-য়ের চারটি সিনেমায় সুর করেন। এছাড়া অবসর নেওয়ার আগে বিভিন্ন ব্যানারে ‘পরদেশী’,’চার দিল চার রাঁহে’, ’সৌতেলা ভাই’,’ছোটি ছোটি বাঁতে’, ’জিন্দেগী খোয়াব হ্যায় থা হামেন ভি’(ফ্লপ হলেও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়)-প্রভৃতি ওঁর কিছু কাজও উল্লেখ্য।

সারাজীবনে নব্বইটিরও বেশি হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি সুররচনা এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন।

তাঁর সুরে ‘ধীরে ধীরে আ রে বাদল’,’নয়ন মিলে নয়ন হুয়ে বাওরে’, ‘রাহি মতওয়ালে’, ‘জানা না দিল সে দূর’,’রিমঝিম বরসে পানি’,’এ দিল মুঝসে আইসি জাগা লে চল’,’অ্যায় জান-ই-জিগর দিল মে’,’শুকরিয়া শুকরিয়া এ পেয়ার তেরা’ প্রভৃতি গান আজও সু-সংস্কৃতিমনস্ক যে কোনো শ্রোতাদের মন সহজেই ভালো করে দেয়।

১৯৬০ সালে অনিল বিশ্বাস সুরকার হিসাবে ভালো জায়গায় ছিলেন ঠিকই, তবে ১৯৬০ সালের পর থেকে বলিউডি গানের ধরন আস্তে আস্তে পাল্টে যাওয়ায় নিজেও ফিল্ম সঙ্গীতের তখনকার নতুন ধারার সঙ্গে নিজের মনকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না, তার ওপর সেই সময়ে হঠাৎ ১৯৬১ সালে ছেলে প্রদীপ বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলে ভগ্নহৃদয়ে এই সুরস্রষ্ঠা কয়েক বছর পরে চলচ্চিত্রের আলো-আঁধারি রঙিন জগৎ থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নেন।

‘ছোটি ছোটি বাঁতে’(১৯৬৫) ওঁর সুরকৃত শেষ হিন্দি ছবি। ১৯৬৩ সালে মুম্বাই শহর ত্যাগ করে দিল্লিতে চলে আসেন এবং দিল্লি আকাশবাণীর প্রধান প্রযোজকের পদে কাজ করেন, ১৯৭৫ সাল অবধি এই পদে ছিলেন। পরে অবশ্য দূরদর্শনের জন্যে টিভি সিরিজ ‘হাম লোগ’ (১৯৮৪), এবং আরও কয়েকটি তথ্যচিত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা করেন। ১৯৯১ সালে চলচ্চিত্র বিভাগে দু’বছর ধরে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগের উপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন।

তবে শিক্ষণীয় এটাই যে, এত বছর বাংলার বাইরে থাকলেও বাংলাকে তিনি ভোলেননি, ভোলেননি বাংলাভাষাকেও। লোকসঙ্গীতকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছোটবেলায় বরিশালে সোনা কিছু লোকগান রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। সেটা অবশ্য আর হয়ে ওঠেনি।

ভারতীয় সঙ্গীতে সারা জীবনের অবদানস্বরূপ ১৯৮৬ সালে ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার’ লাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী মেহরুন্নিসাকে(১৭ অক্টোবর ১৯১০-১৯৯২)। মেহরুন্নিসা ‘আশালতা’ নাম নিয়ে তখন অভিনয় করতেন।(কারণ তখন মুসলিম সমাজে একজন মহিলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন, সেটা আদৌ ভালো চোখে দেখা হতো না)। ১৯৩৬ সালে অনিল বিশ্বাসকে বিয়ের পর উনি ‘আশালতা’ নামটিই গ্রহণ করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল অবধি আশালতা হিন্দি ফিল্মে অভিনয় করেছিলেন, পাশাপাশি ‘ভ্যারাইটি পিকচারস’ নামক ফিল্ম কোম্পানির মালিক ছিলেন। এই দম্পতির তিন ছেলে ও একটি মেয়ে- যথাক্রমে, প্রদীপ, অমিত, উৎপল ও শিখা। (শাহেনশাহ (১৯৮৮), ম্যায় আজাদ হু- নামক দুটো চলচ্চিত্রে অমর-উৎপল সঙ্গীত পরিচালকের মধ্যে অনিলপুত্র উৎপল বিশ্বাস ছিলেন। তাঁর মেয়ে শিখা বোহরা হলেন এখনকার জনপ্রিয় তথ্যচিত্র নির্মাতা পারমিতা বোহরার মা।) ১৯৫৪ সালে অনিল বিশ্বাস ও আশালতা বিশ্বাসের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ার পাঁচ বছর পর ১৯৫৯ সালে হিন্দি সিনেমার গায়িকা মীনা কাপুরকে (১৯৩০-২৩ শে নভেম্বর, ২০১৭) পুনরায় বিবাহ করেন। এঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। (মীনা কাপুর ১৯৫০ এর দশকে বোম্বেতে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে বেশ নাম করেছিলেন। ইনি গায়িকা গীতা দত্তের বন্ধু ছিলেন, দুজনের গলার ধরনও অনেকটাই একই রকম ছিল। ১৯৫০ সালে ‘পরদেশী’ সিনেমায় ‘রসিয়া রে মন বসিয়া রে’, বা ‘চার দিল চার রাঁহে’ সিনেমার ‘কাঁছি হ্যায় উমারিয়া’ গানে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসেবে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। ওঁর শেষ জীবনে প্যারালিসিস হয়ে যায় এবং জন্মস্থান কলকাতার বাড়িতেই সকাল ২:২০ মিনিটে ২০১৭ সালে ২৩ শে নভেম্বর মারা যান।)

অনিল বিশ্বাস ২০০৩ সালের ৩১ শে মে দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী অনিল বিশ্বাসকে একজন ভারতীয় সঙ্গীত জগতের পিতামহ ভীষ্ম বলে অভিহিত করেন। মহাভারতের ভীষ্ম যেমন সারাটা জীবন ধরে শুধুই আত্মত্যাগ করে গেছেন, সুরস্রষ্ঠা অনিল বিশ্বাসও তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে সারা জীবন হিন্দি ফিল্ম সঙ্গীতে নিজের সবটুকু দিয়ে গেছেন, পরিণামে তেমন কিছুই পাননি। এখন অনেকে তাঁর নামটাই জানে না। অনেকে আবার একই নাম হওয়ার জন্য সমকালীন বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (সিপিএম পার্টির) প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের সঙ্গেও তার নাম গুলিয়ে ফেলে। সুরকার অনিল বিশ্বাসের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে গুগল ছাড়া তেমন ভাবে আর কিছু সুযোগ থাকে না। এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বাঙালি হয়েও আমাদের কাছে স্মরণীয় বরণীয় এইসব বাঙালিরা তাই এই ভাবেই ব্রাত্য থেকে যান।

পরিশেষে তাই বলতেই হয়, এক সময়ের সোনালি যুগের অনেক সুপারহিট ফিল্ম গান এবং স্বনামধন্য গায়ক-গায়িকাদের জন্ম যাঁর হাত ধরে হয়েছে, সেই মানুষটিকে নিয়ে আরও চর্চা আজ খুব বেশি করে প্রয়োজন। তাই বর্তমানের এই অবক্ষয়ের যুগে আমাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের তাগিদেই ভারতীয় চলচ্চিত্র তথা সঙ্গীতের গৌরবময় অতীতকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। আর সেই সূত্র ধরেই বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতসাধক অনিল বিশ্বাসের সাঙ্গীতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমাদের আরও চর্চা প্রয়োজন।