নীলাদ্রি পাল

কলকাতায় পার্সিদের অগ্নিমন্দির

ইংরেজ আমল থেকেই কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে চিৎপুর রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাঙালিদের সাথেই গড়ে উঠেছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চাইনিজ ও পার্সিদের বসতি। এই জায়গার মধ্যে বেশ কসমোপলিটন একটা গন্ধ আছে। এখানে রয়েছে পার্সিদের একটা ধর্মশালা ও একটা অগ্নিমন্দির।

এই অগ্নিমন্দিরের বিষয়ে বলার আগে কলকাতায় পার্সিদের আগমন ও পার্সিদের ধর্ম পরিচয় সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন। পার্সিদের নাম হয়েছিল তাদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ ইরানের পার্স বা ফার্স প্রদেশ থেকে। জন্মভূমিতে ধর্মাচরণের বিরোধিতা এবং আরবদের ক্রমাগত আক্রমণের কারণে তাদের মধ্যে একদল বেরিয়ে পড়ে নিজের দেশ ছেড়ে গুজরাটে এসে পৌঁছায় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। তৎকালীন গুজরাটের হিন্দুরা তাদের মেনে নেয়। পার্সিরা ভারতবর্ষে বসবাস শুরু করে। সময়ের সাথে পার্সিরা ভারতের মূল স্রোতে মিশে যেতে থাকে এবং ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন অংশে।

কলকাতায় পার্সি হিসেবে প্রথম নাম পাওয়া যায় দাদাবয় বেরামজী বানাজীর। বাণিজ্যিক সূত্রে তিনি ১৯৬৭ সাল নাগাদ সপরিবারে সুরাট থেকে কলকাতায় আসেন এবং এই শহরেই থেকে যান। তারপর থেকে ধীরে ধীরে পার্সিরা কলকাতায় আসতে শুরু করেন।

পার্সিদের ধর্মগুরু ছিলেন জরাথুস্ট। জরাথূস্টের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই পার্সিরা সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করতেন। এই ধর্মের নাম ছিল মজদায়সন। এই সময় ধর্মীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল একদল ক্ষমতালোভী পুরোহিতের হাতে। এই পুরোহিতদের উৎপাতের হাত থেকে পার্সিদের রক্ষা করতে আবির্ভাব হয় জরাথুস্টের। তিনি ঘোষণা করেন শক্তি ও জ্ঞানময় ঈশ্বরই হলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। প্রকৃতির অন্তর্গত সমস্ত বস্তুশক্তি তাঁর নিয়মেরই অধীন। সেই ঈশ্বরের প্রতীক হল পবিত্র অগ্নিশিখা। এই ধর্মের নাম হল অহুরমজদা।

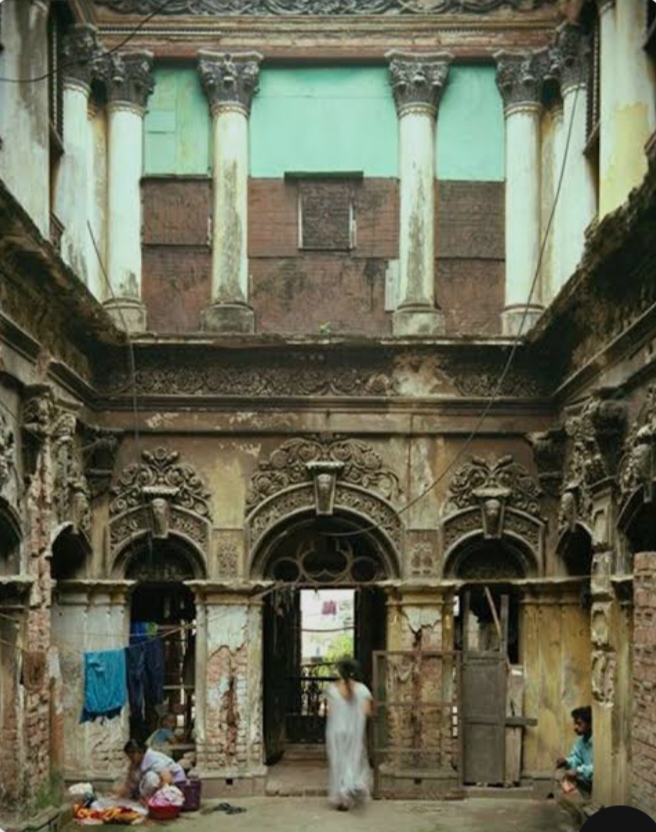

কলকাতায় প্রথম পার্সি অগ্নি মন্দির নির্মাণ করেন রুস্তমজী কাওয়াসজী বানাজী। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। ২৬ এজরা স্ট্রিটে তিনি এক বিঘা আঠারো কাঠা জমিতে সম্পূর্ণ নিজের খরচে এই মন্দির তৈরি করেন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই মন্দির ব্যবহার করা হত। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই মন্দির ছিল কলকাতার একমাত্র অগ্নি মন্দির। ২০১৮ সালে রুস্তমজীর পরিবারের শেষ সদস্য মারা যাওয়ার পরে মন্দিরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এই মন্দিরের স্মৃতি বহন করছে সংলগ্ন পার্সি চার্চ স্ট্রিট।

কলকাতায় দ্বিতীয় পার্সি মন্দির তৈরি করেন শেঠ এরভাদ ধুনজিবয় বেরামজী মেহেতা। ৬৫ নম্বর ক্যানিং ্স্ট্রিটে তাঁর নিজের বাড়িতে একটি ব্যক্তিগত অগ্নি মন্দির নির্মাণ করেন ১৮৯০ সালের ২৮ অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পরে পরিবারের সদস্যরা বর্তমান ৯১ মেটকাফ স্ট্রিট পূর্বতন বন্দুক গলিতে ১৯১২ সালে বর্তমান অগ্নি মন্দিরটি (আগিয়ারি) নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের নাম আতশ আদারন।

মন্দিরটি বেশ পুরনো হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে অনেকটা নতুনের মত দেখতে। এই মন্দিরটি পরিচালনা করেন পাঁচজন ট্রাস্টি। এদের মধ্যে তিনজন আঞ্জুমান ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য।

মন্দিরের প্রধান ফটকের বাঁদিকে রয়েছে একটা হলঘর। সেখানে দেয়ালে খোদিত জরাথুস্টের প্রতিকৃতি ও পবিত্র আগুনের ছবি ও রয়েছে সূর্যের ছবি সংবলিত দিকচিহ্ন। এখানে রয়েছে বিভিন্ন সময়ের ট্রাস্টিদের নামের লিস্ট ও ছবি। রয়েছে ছোট একটা লাইব্রেরি। নজরকাড়া জিনিসের মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনা একটি গ্র্যান্ডফাদার ক্লক।

এখানে অগ্নি মন্দির রয়েছে দোতলায়। সেখানে দিনরাত্রি জ্বলছে অনির্বাণ শিখা। আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরো ব্যবহার করা হয়। শুধুমাত্র পার্সিদেরই অগ্নি মন্দিরে প্রবেশাধিকার রয়েছে। রাতে সূর্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয় একটি জ্বলন্ত প্রদীপ।

মানুষের জীবনে প্রকৃতির যে বিশাল অবদান, পার্সিরা তা উপলব্ধি করেছেন এবং নিজেদের ধর্ম চর্চায় সেটি ব্যবহার করেছেন। নির্জনে অগ্নি দেবতার উপাসনা করার নেপথ্যে রয়েছে ইরানে অত্যাচারের ভয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের নির্জনে জঙ্গলে লুকিয়ে স্বাধীন ধর্মচর্চা করার ইতিহাস। সেই কারণে পরবর্তীকালে তারা ভারতবর্ষে চলে এলেও নিজেদের মন থেকে এই অনিশ্চয়তার আশংকা দূর করতে পারেননি। সেই থেকেই জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় অগ্নি মন্দিরে প্রবেশ।

পার্সি ধর্মাচরণে হিন্দুদের সাথে কিছু মিল পাওয়া যায় তাদের আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ে। পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে পার্সিদের মধ্যে সাদা রঙের প্রচুর ব্যবহার হয়। হিন্দুদের যেমন পৈতের অনুষ্ঠান হয় তেমনি পার্সিদের হয় ‘কুসতি’। বাহাত্তর গাছি ভেড়ার লোমের তৈরি পশম দিয়ে বানানো এই উপবিত বা পৈতে সাত বছর বয়সী ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সকলকে মন্দিরে এসে কোমরে জড়িয়ে ধারণ করতে হয়।

পার্সি ধর্মে ষাঁড়ের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ষাঁড়ের রং হবে সম্পূর্ণ সাদা। শিং, খুড়, লোম সবই হতে হবে সাদা। এইরকম ষাঁড়ের একবিন্দু প্রস্রাব পান করে পবিত্র হওয়ার রীতি রয়েছে এই ধর্মে। প্রতিভাস ম্যাগাজিন

জনশ্রুতি ও বাস্তবতার মিশেলে

ডায়মন্ড হারবারের চিংড়িখালি দূর্গ

পিকনিক স্পট ও সপ্তাহ শেষের ভ্রমণে বাঙালি বিশেষ করে কলকাতাবাসীর অন্যতম প্রিয় জায়গা হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবার। বর্ষার মরসুমে বাঙালিকে হাতছানি দেয় সেখানকার ইলিশ মাছ।

ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলটি এক সময় ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত। আগে নাম ছিল হাজীপুর। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ তাঁর গুরু পুত্র সাবর্ণ বংশীয় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে হালিশহর থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত আটটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জায়গীর দেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর ও সনদ বলে এবং রায় ও চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজ আমলে সুন্দরবনে কিছু নতুন বন্দর নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়, যার মধ্যে ডায়মন্ড হারবার ছিল অন্যতম। ডায়মন্ড হারবারের পিকনিক স্পটের সামনে রয়েছে একটি ভাঙা দূর্গ। দূর্গটির কয়েকটা ভাঙা দেয়াল বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে। বাকি সব অংশ নদীর ভাঙনের ফলে বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন। দূর্গটির বিশাল আয়তনের প্রমাণ পাওয়া যায় নদীর তীরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কেল্লার ইঁটের ছোট ছোট টুকরোর বিস্তার দেখলে।

জনশ্রুতি অনুযায়ী লুঠের সামগ্রী রাখার জন্য সপ্তদশ শতকে পর্তুগিজ জলদস্যুরা এই দূর্গটি তৈরি করে। ব্রিটিশরা পরবর্তীকালে সারিয়ে নিয়ে এটি ব্যবহার করে। নদীর পাড় ভাঙনের ফলে এই দূর্গটি পরিত্যক্ত হয়। কিছু মানুষ আবার এই দূর্গটি ফরাসিদের তৈরি বলে দাবি করেন।

এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু ঘটনা প্রবাহের দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। পর্তুগিজ জলদস্যুদের যে ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল, তাতে তারা লুঠের সামগ্রী রাখার জন্য অত বড় একটা কেল্লা বানিয়ে ফেলবে এবং তৎকালীন মুসলিম শাসক মুঘলরা বিষয়টা মেনে নেবে, এমনটা বিশ্বাস করা বড়োই কঠিন। আবার এদিকে ফরাসিদের বিষয়টাও একেবারেই অসম্ভব।

এই অঞ্চলের এবং দূর্গের বিষয়ে লিখিত তথ্য পাওয়া যায় ১৮১৫ ও ১৯১৪ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটে। সেখানে বলা হয়েছে ইংরেজদের পণ্যবাহী জাহাজগুলির বোঝাই ও খালাসের কাজ এখানে হত। এছাড়া গেঁওখালি ও আসামগামী স্টিমার গুলি এই বন্দর ছুঁয়ে যেত।

বন্দর তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা হাজীপুরের নাম বদলে দেয়। সেই অঞ্চলের নাম হয় ডায়মন্ড হারবার। বন্দর হিসেবে এই অঞ্চলের ব্যবহার তখন যথেষ্টই হত। এর থেকে বোঝা যায় কলকাতা বন্দর চালু হওয়ার আগে ডায়মন্ড হারবার বন্দরের খ্যাতি যথেষ্টই ছিল। কলকাতা বন্দরে ঢোকার আগে জাহাজের অপেক্ষা করার জায়গা স্যান্ডহেড এই ডায়মন্ড হারবারেই অবস্থিত।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ডায়মন্ড হারবারে ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ স্টেশন স্থাপিত হয়। ডায়মন্ড হারবার বন্দরকে কলকাতার সাথে যুক্ত করেছিল ইস্ট বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে এবং ত্রিশ মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধানো রাস্তা। এখানে অনেক সরকারি অফিস গড়ে উঠেছিল। ছিল একটি ছোট কয়েদখানাও।

এর আগে জনশ্রুতিতে ডায়মন্ড হারবারের চিংড়িখালি দূর্গের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এবার আসা যাক বাস্তবের পথে। ডায়মন্ড হারবার বন্দরের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ১৮৬৮-৬৯ সালে ব্রিটিশরা নির্মাণ করে এই দূর্গ। বারাকপুর থেকে সম্ভবত পাঁচটি কামান এনে এখানে বসানো হয় দূর্গ সুরক্ষিত করার জন্য। এগুলির মধ্যে সম্ভবত দু’টি কামানের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় ২০১১ সাল নাগাদ।

পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে বন্দরকে রক্ষা করতে ও সাথে নুনের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা এই দূর্গ নির্মাণ করে। সেই সময়ে নিমক রাজস্ব বিভাগের প্রধান কার্যালয় ছিল এই দূর্গে। এছাড়াও মক্কা থেকে যে সব তীর্থ যাত্রীরা ফিরতেন, তাদের জন্য পৃথকীকরণ শিবির বা কোয়ারেন্টিন ক্যাম্প ছিল এই দূর্গে।

গত চার দশক ধরে নদীর পাড়ের ভাঙনের ফলে এই দূর্গ ক্রমশ লুপ্ত হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভাস ম্যাগাজিন

.

.

বঙ্গদেশে দুর্গাপুজো প্রথম কবে শুরু হয়েছিল সেবিষয়ে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা চণ্ডী পুরাণ মতে বলিপুরের (বর্তমানে বীরভূম জেলার বোলপুর শান্তিনিকেতন) রাজা সুরথ প্রথম মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবী দুর্গার প্রথম পুজো করেন। সপরিবার দুর্গা পূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণের পুজোয়। কলকাতায় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সপরিবার, সবাহন দুর্গা পূজার প্রচলন করেন কলকাতার জমিদার রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী বড়িশাতে আটচালা মন্দির স্থাপন করে। ব্রিটিশ শাসনকালে অনেক ব্যবসায়ী ও জমিদার পরিবার নিজ নিজ বাসগৃহে দুর্গা পূজা শুরু করেন। বিশিষ্ট বাড়ির এই পুজো গুলিই বনেদি বাড়ির পুজো হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

#ইছাপুরের নবাবগঞ্জের ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো#

এই বছর ২৭৮ তম বর্ষে পড়তে চলেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছাপুরের নবাবগঞ্জের ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গা পুজো। বনেদি বাড়ির পুজো বলতে সাধারণত জমিদার বা বিশিষ্ট মানুষদের বাড়ির পুজোকে বোঝায়। কিন্তু নবাবগঞ্জের ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গা পুজো প্রচলিত বনেদি বাড়ির পুজোর সংজ্ঞায় না পড়লেও ইছাপুরের বনেদি বাড়ির পুজো হিসেবেই পরিচিত।

ভট্টাচার্য পরিবারের আদি পুরুষ রামভদ্র তর্কালঙ্কার কোনো জমিদার বা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন টোলের পন্ডিত। কাজেই ভট্টাচার্য পরিবারের এই পুজোকে ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে মধ্যবিত্তের আবেগ।

ভট্টাচার্যদের আদি বাড়ি ছিল মেদিনীপুর জেলায়। পেশাগত কারণে এই পরিবারের আদি পুরুষ রামভদ্র তর্কালঙ্কার নবাবগঞ্জে এসে একটি টোল খোলেন। সময়ের সাথে বাড়ে টোলের জনপ্রিয়তা। সমাজে গুরুত্ব বাড়ে তর্কালঙ্কারের।

১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে তর্কালঙ্কার তাঁর পরিবারের এই দুর্গা পুজোর সূচনা করেন। একচালায় মহিষাসুরমর্দিনী রূপেই এখানে পুজিত হন দেবী দুর্গা। রামভদ্র তর্কালঙ্কারের বাড়ির প্রথম পুজো হয়েছিল হোগলা পাতার ছাউনির একটি অস্থায়ী ঘরে। সময়ের সাথে সাথে দুর্গা মন্দিরটিকে পাকা করা হয়। কালের প্রবাহে সেই মন্দিরটির অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। ২০১৫ সালে মন্দির কমিটির তত্বাবধানে দুর্গা মন্দিরটির আমূল সংস্কার করা হয়। সেই কারণে মন্দিরের প্রাচীন রূপটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

মধ্যবিত্ত বাড়ির পুজো হিসেবে এই পুজোয় নেই কোনো জাঁকজমক। মহালয়ার আগেরদিন নিয়ে আসা হয় দুর্গা প্রতিমা। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় চণ্ডীপাঠ এবং অন্যান্য উপাচার। ধীরে ধীরে সাজিয়ে তোলা হয় মাতৃ প্রতিমা। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত হয় পাঁঠাবলি। নবমীতে পাঁচটি ফলও বলি দেওয়া হয়। এই পুজোর বিসর্জনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব রয়েছে। ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পরে এই অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

#ইছাপুরের নবাবগঞ্জের মন্ডল বাড়ির পুজো#

নবাবগঞ্জের বনেদি বাড়ির পুজো হিসেবে মন্ডল বাড়ির পুজোও বিশেষ পরিচিত। এই বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাড়ে চারশো বছরের পুরনো এক দীর্ঘ ইতিহাস। ইছাপুরের এই অঞ্চলটি তখন নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল না। তখন পরিচিত ছিল বাকে বাজার নামে। নিম্নবর্গীয় মানুষের বাস ছিল তখন এই অঞ্চলে। ওই সময় কোনো এক নবাব তার অভিযানের সময় মাসখানেক এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন। তখন থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় নবাবগঞ্জ।

মন্ডলরা এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেন। প্রথম দিকে কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হলেও পরবর্তীকালে ব্যবসার দিকেও মনোনিবেশ করেন মন্ডলরা। এই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে মূলত শ্রীধর মন্ডল এবং বংশীধর মন্ডলের হাত ধরে। মশলা ও নুনের ব্যবসা করে ফুলেফেঁপে ওঠেন মন্ডলরা। নদীপথে নিজেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাড়ির পাশেই একটি ঘাট তৈরি করেন। এই ঘাটটি মন্ডল ঘাট নামে আজও পরিচিত।

মন্ডল পরিবারের দুর্গাপুজোর ইতিহাস শুরু হয়েছিল ধান্য লক্ষ্মীপুজো দিয়ে। মন্ডলদের পূর্বপুরুষ রাজাগোপাল মন্ডল এই লক্ষ্মীপুজো শুরু করেন। রাজাগোপালের বংশধর রসময় মন্ডল প্রায় আড়াইশো বছর আগে লক্ষ্মীপুজোর পাশাপাশি দুর্গাপুজো শুরু করেন। প্রথম সতেরো বছর কোনো মূর্তি পুজো হয়নি। পুজো হয় ঘটে। তারপর প্রতিমা পুজোর প্রচলন শুরু হয়। মন্ডলরা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তাই এই বাড়িতে দেবীকে হরগৌরী রূপে পুজো করা হয়। এখানে দেবী মূর্তিতে অসুর, সিংহ, সাপ ও মহিষের কোনো মূর্তি নেই।

মহালয়ার পরেরদিন দেবীপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে বাড়ির পূর্বদিকের ঘরের বেদিতে দুর্গাঘট ও লক্ষ্মীঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিয়মিত পূজার জন্য নারায়ণ শিলাকে নিয়ে আসা হয় দুর্গা মন্ডপে। মহালয়ার দিন থেকে ষষ্ঠীর সকাল পর্যন্ত হয় নিত্য পুজো।

মন্ডল বাড়ির একচালা প্রতিমার নির্মাণের কাজ শুরু হয় রথযাত্রার দিন থেকে। নতুন বাঁশের কাঠামোকে পুজো করে খড় বাঁধার কাজ শুরু হয়। মূর্তি তৈরির কাজ শেষ হলে চালচিত্র আঁকার কাজ শুরু হয়। এই কাজের সময় পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবী দুর্গার বোধন হয়। প্রতিমার দু’পাশে জ্বালানো হয় ঘিয়ের প্রদীপ ও তেলের প্রদীপ। এই প্রদীপ জ্বলে দশমীর সকাল পর্যন্ত। পরিবারের এক গৃহবধূর পুজোর সমস্ত ধর্মীয় আচারের দায়িত্ব নেওয়া হল মন্ডল পরিবারের দুর্গাপুজোর এক বিশেষ নিয়ম। সমস্ত নিয়ম আচার মানার পরে দশমীর দিন সামনের মন্ডল ঘাট থেকে পরিবারের সদস্যরা দুর্গা প্রতিমা নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝ নদীতে গিয়ে বিসর্জন দেন।

মন্ডল পরিবারের এই পুজোটি বর্তমানে ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পুজো দালানের অংশে পরিবারের সদস্যরা বসবাস করেন না। সেখানে রয়েছে ভোগ রান্নার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ভোগ খাওয়ানোর ঘর এবং পরিচারকদের থাকার ঘর। সাদা কালো মার্বেলে ঠাকুর দালানের উঠোনে রয়েছে ইওরোপিয়ান নারী মূর্তির হাতে আলোর ব্যবস্থা। প্রতিভাস ম্যাগাজিন

বাংলার আনাচে কানাচে অবস্থিত বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি গত সংখ্যা থেকে। এইবারে আলোচনা করব হাওড়া জেলার শিবপুর ও আন্দুলের বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো গুলিকে নিয়ে।

# শিবপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো #

শিবপুর অঞ্চলের প্রাচীনতম ও জাঁকজমকপূর্ণ বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো হল রায়চৌধুরী পরিবারের পুজো। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো এই পুজো। বাস্তব আর কিংবদন্তীর মিশেলে এই বাড়ির পুজোর পত্তন ঘিরে রয়েছে একটি দারুন গল্প।

জমিদার রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরীর এক কন্যা

সন্তান ছিল। বাড়ির সামনের পুকুরে জমিদারের মেয়েটি রোজ পদ্মাবতী নামের একজন সাধারণ মেয়ের সাথে খেলা করত। এই পুকুরটি বালিপুকুর নামে পরিচিত ছিল, যা আজও রয়েছে। খেলার শেষে মেয়ে দু’জন সেই পুকুরে স্নান করত। জমিদার রামব্রহ্ম একদিন পদ্মাবতীর সাথে দেখা করতে চেয়ে মেয়েকে দিয়ে তার কাছে খবর পাঠান। কিন্তু পদ্মাবতী দেখা করতে অস্বীকৃত হয়ে বলে সে যদি মনে করে জমিদারের সাথে দেখা করার প্রয়োজন আছে তবে সে নিজেই জমিদারের কাছে পৌঁছে যাবে। এইকথা শুনে রামব্রহ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পেয়াদা পাঠান পদ্মাবতীকে ধরে আনার জন্য। পেয়াদারা বালি পুকুরে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পদ্মাবতীর দেখা পায় না। পুকুরধারে শুধু পায়ের ছাপ ছাড়া আর কারোরই দেখা নেই। অনেক চেষ্টা করেও পদ্মাবতীর দেখা পাওয়া যায় না।

সেই রাতেই রামব্রহ্ম স্বপ্নে পদ্মাবতীকে দেখেন। স্বপ্নে পদ্মাবতী বলে সে দেবী দুর্গা। জমিদার কন্যার খেলার সাথী হিসেবে রোজ দুপুরে বালি পুকুরে তার সাথে খেলা করে। তাঁর পূজো যেন রায়চৌধুরী বাড়িতে শুরু করা হয়। এই স্বপ্ন দেখার পর জমিদার রামব্রহ্ম তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ (১০৯২ বঙ্গাব্দ) থেকে শুরু করে আজও রায়চৌধুরী পরিবারে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। এই বাড়ির গৃহদেবী হলেন ব্যাতাইচণ্ডী।

দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল বাঁশের তৈরি আটচালা দুর্গামণ্ডপে। সেই কারণে রায়চৌধুরী বাড়ির এই পুজো ‘সাঁজের আটচালা’ নামে পরিচিত। তিন চালা ডাকের সাজের দেবী মূর্তি এই পুজোর বিশেষত্ব। দেবীর বোধন শুরু হয় দুর্গাষষ্ঠীর তেরো দিন আগে কৃষ্ণা নবমী তিথি থেকে।

বেলুড়মঠের পুজো রীতি বৃহন্নন্দীকেশ্বর মত অনুসরণ করে পুজো হয় এই রায়চৌধুরী বাড়িতে। মেটে প্রতিমা সম্পন্ন হওয়ার পরে এলাকার ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করা হয় দেবী প্রতিমা দর্শন করে প্রতিমা তৈরিতে কোনো খুঁত আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। দেবী মূর্তি নিখুঁত হওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার পরে শুরু হয় চূড়ান্ত পর্বের মূর্তি গড়ার কাজ।

এই পুজোয় মূর্তির সামনে কোনো ঘট রাখা হয় না। সেই ঘট রাখা হয় বেল গাছের গোড়ায়। এই বেলগাছটি রয়েছে আটচালা সংলগ্ন একটি ঘরে, যার ছাঁদ ফুঁড়ে উঠে গিয়েছে গাছটি। দুর্গাদালানে দেবী মূর্তির পাশাপাশি বেলঘরে প্রতিষ্ঠিত ওই ঘটেও পুজো করা হয় দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে।

বলি প্রথা এখনও চালু আছে এই রায়চৌধুরী বাড়িতে। সপ্তমীর দিন একটি এবং অষ্টমী ও নবমীতে দু’টি করে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। নানানরকম মিষ্টান্ন, ঘরে তৈরি নারকেল নাড়ু ও বিভিন্ন রকমের ফল দেওয়া হয় ভোগে। নবমীর দিন হোমযজ্ঞ সম্পন্ন হলে হাঁড়িকাঠ উঠিয়ে পংক্তিভোজের আয়োজন করা হয়। দশমীর দিন দেবী দুর্গার মূর্তি বিসর্জনের পরে তাঁর মাথার মুকুট গৃহদেবী ব্যাতাইচণ্ডীর মাথায় পরানো এই বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

# আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো #

আন্দুলের প্রাচীনতম বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল দত্তচৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো।এই পরিবারের পূর্বপুরুষ দেবদাস (তেকড়ি) দত্ত ২৫২ বিঘা জমির ওপর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন ও জমিদারির পত্তন করেন চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের বালির দত্ত কুলের দ্বাদশ পুরুষ ছিলেন তেকড়ি দত্ত। মুজঃফরপুর পরগনার অধীনে ছিল আন্দুল সেই সময়ে। তেকড়ি দত্তের প্রভাব প্রতিপত্তি বিচার করে সেই সময়ের স্বাধীন বাংলার সুলতান সেই পরগনার রাজস্ব সংগ্রহকারীর পদে নিযুক্ত করে চতুরঙ্গ প্রদান করেন। সেই চতুরঙ্গ থেকে চৌধুরী শব্দের উৎপত্তি। আন্দুলে এইভাবে দত্তচৌধুরী পরিবারের উত্থান ঘটে। এই চৌধুরীরাই ছিল আন্দুলের আদি রাজা, যে কথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং আন্দুলাধিপতি রাজা রাজনারায়ণ রায়।

রামশরণ দত্ত তাঁর সময়কাল ১৫৪৮-১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন দত্তচৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো। তিনি ছিলেন মুজঃফরপুর পরগনার ‘বড় কুমার’। প্রাসাদের কাছে একটি খড়ের আটচালাতে মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার পুজো শুরু হয় ঘোড়ার আকৃতি সিংহে সওয়ার হয়ে। সেই সময় বলি প্রথা ছিল। এই বাড়ির দেবী দুর্গার নাম রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরাণী। কুলদেবতা রাজরাজেশ্বর নারায়ণের ভগিনী রূপে পূজিত দেবী দুর্গার এইরকম নামকরণ করা হয়েছে দত্তচৌধুরী বাড়িতে।

পরবর্তীকালে রামশরণের ষষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে আন্দুলে তাঁদের পেতৃক জমিদারি পুনরুদ্ধার করেন তৎকালীন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সহযোগিতায়। দাদাদের সঙ্গে নিয়ে কাশীশ্বর একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং একটি পাকা দুর্গাদালানও নির্মাণ করেন। এরপর থেকে নতুন দুর্গাদালানে শুরু হয় দুর্গাপুজো। দালানের পাশেই রয়েছে কাশীশ্বরাদি নামে চারটি শিবমন্দির। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সেই দুর্গাদালানটি ভেঙে পড়ে। পরের বছর সেই জায়গাতেই পাঁচ খিলান ও দুই দালানের একটি নতুন দুর্গাদালান নির্মাণ করা হয়। নবনির্মিত এই দুর্গাদালানেই এখনো দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। ঘোড়া রূপে নয়, সিংহের সাধারণ রূপেই এখন দেবী দুর্গার পুজো হয় বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ ও গুপ্তপ্রেস মতানুসারে।

দেবী দুর্গার বোধন শুরু হয় কৃষ্ণা নবমী তিথিতে আর পুজো শেষ হয় দুর্গা নবমীতে। পুজোর ঠিক তেরো দিন আগে শুরু হয় দেবী চণ্ডীর কল্পারম্ভ ও ঘট স্থাপন। দেবীপক্ষে বাড়ির অবিবাহিতা মেয়েদেরও হাতে শাঁখা পরতে হয়। থাকে না শুধু নোয়া। ভোগে ফল ও বিভিন্ন রকমের মিষ্টির সাথে দেওয়া হয় জিভেগজা। সপ্তমী ও অষ্টমীতে দেওয়া হয় খিচুড়ি ভোগ, নবমীতে পোলাও। পুরনো রীতি মেনে এখনো বাড়ির সদস্যদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের সময় “বাবা, রামশরণের কড়াই ধর” বলার চল আছে। পাঠাবলির চল অনেক বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আগে যখন পাঠাবলি হত, সেই বলির পাঠা খাওয়া পরিবারের সদস্যদের নিষিদ্ধ ছিল। নবমীর দিন এখন আখ, চালকুমড়ো বলি ও চালের পিটুলি দিয়ে মানুষের আকৃতি তৈরি করে শত্রু বলি হয়। কুমারী পুজোতে হয় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ মেয়ের কুমারী পুজো। ধুনো পোড়ানো, হোম নবমীর দিনই হয়ে থাকে। পুজোর কাজ করে টোলেরা।

৪৫৭ বছর আগে জমিদার রামশরণ দত্তচৌধুরী সকল প্রজাকে নিয়ে যে দুর্গোৎসব শুরু করেছিলেন, তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে দশমীর সন্ধেয় বাড়ির বৌয়েরা দেবী দুর্গাকে বরণ করে কনকাঞ্জলি দেওয়ার পরে পাড়ার বৌয়েরাও দেবী দুর্গাকে বরণ করেন। বিসর্জনের সময় শোভাযাত্রার সাথে আন্দুল সংলগ্ন জোড়হাট গ্রামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের কাঁধে করে দেবীমূর্তি নিয়ে যায় আন্দুলের দুলে পাড়ায়। দুলেরা ছিল দত্তচৌধুরীদের পালকি বাহক। এই শোভাযাত্রায় দত্তচৌধুরী বাড়ির মেয়ে বৌয়েদের অংশগ্রহণ করার নিয়ম নেই। দুলে পাড়ায় গিয়ে দুলে বৌয়েদের আরেক প্রস্থ বরণের পরে আবার শোভাযাত্রা করে দেবী মূর্তি ফিরিয়ে আনা হয় দত্তচৌধুরীদের পাড়ায়। সরস্বতী নদীর তীরে পরিবারের নিজস্ব ঘাটে আগে প্রতিমা বিসর্জন হত। এখন পরিবারের দালানের কাছে নিজস্ব দেবোত্তর পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। রায়বাহাদুর মাধবচন্দ্র দত্তচৌধুরী এই পুকুরটি খনন করেছিলেন।

জমিদারির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই এখন দত্তচৌধুরীদের। কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে দত্তচৌধুরী পরিবারের সদস্যরা। আন্দুলে দত্তচৌধুরীদের এখন মাত্র দু’ঘরের বাস। বনবিহারি দত্তচৌধুরী (বুনো চৌধুরী) এবং কিষাণচাঁদ চৌধুরীর পরিবার। দুর্গাপুজো এদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। কলকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবার এই চৌধুরীদের এক উল্লেখযোগ্য শাখা। পুজোর সময় বৃহৎ এই বংশের মানুষদের দেখা মেলে আন্দুলের চৌধুরী বাড়িতে।

প্রতিভাস ম্যাগাজিন | Prativas Magazine

.

.

বাংলার আনাচে কানাচে প্রতিবেদনটি ‘প্রতিভাস’ ওয়েব ম্যাগাজিনের পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের প্রতিদিনের চলার পথের ধারে চোখের সামনে থাকা বিভিন্ন স্থাপত্যের পিছনে যে বিশাল ইতিহাস বা বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে সেই বিষয়ে আমরা জানি কজন? সেসব নিয়েই এই প্রতিবেদন বাংলার আনাচে কানাচে। ম্যাগাজিনটির অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় আলোচনা করব খোদ কলকাতা শহরের রোমহর্ষক ঘটনা সমূহ নিয়ে। অর্থাৎ কলকাতার বিভিন্ন স্থাপত্য ও বিভিন্ন জায়গা নিয়ে যে ভৌতিক গল্প জড়িয়ে আছে, সেই গল্প বলব এই তিন সংখ্যায়।

ভূত মানে অতীত। অতীতের স্মৃতি একদিকে যেমন দেয় সুখকর অনুভূতি আবার কখনো দেয় কষ্ট। কখনো কষ্টের অনুভূতির মধ্যে জড়িয়ে থাকে হাড়হিম করা ভয়াল স্মৃতি। লোকমুখে সেই ভয়াল স্মৃতির কথা শুনে গা ছমছম করে ওঠে।

পুরনো যেকোনো জিনিসের সাথে মিশে থাকে কোনো না কোনো গল্প। আধুনিক মেট্রো শহর আমাদের কলকাতা যতোই আধুনিক হয়ে উঠুক না কেন, সেখানেও রয়েছে অনেক পুরনো স্মৃতি। আর সেই স্মৃতি ঘিরে খোদ কলকাতারই বেশ কিছু জায়গা নিয়ে রয়েছে ভূতুড়ে গল্প।

ভূতের খাস ডেরা কলকাতার কবরস্থান ও শ্মশান দিয়ে শুরু করি কলকাতার ভূতুড়ে জায়গার গল্প। কলকাতায় রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক কবরস্থান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, গ্রিক, ইহুদি, আর্মেনিয়ান, চীনা সব সম্প্রদায়ের মানুষদের কবরস্থান রয়েছে খাস কলকাতায়।

১৭৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পার্ক স্ট্রিটের শেষ প্রান্ত মল্লিক বাজারে আচার্য জগদীশচন্দ্র রোডের কাছে ‘সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি’ দিয়ে শুরু করা যাক কলকাতার ভূতুড়ে স্থানের গল্প। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত এই কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার প্রাচীন চার্চ হীন কবরস্থান এটি। বর্তমানে এটি একটি হেরিটেজ সাইট হলেও কলকাতার বিখ্যাত ভৌতিক স্থানগুলোর একটি এই ‘সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেটরি’। অধিকাংশ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মৃত কর্মচারী ও তাদের পরিবারের মৃত মানুষদের কবর দেওয়া হত এইখানে। শোনা যায় উঁচু পাঁচিল ঘেরা গাছপালায় ঢাকা এই কবরস্থানের কবরের অধিবাসীরা রাত হলেই জেগে ওঠে। তাদের উপস্থিতি টের পাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে আশপাশের বাসিন্দারা রাতে তাদের বাড়ির জানলা বন্ধ রাখেন। সন্দীপ রায়ের ফেলুদা সিরিজের ‘গোরস্থানে সাবধান’ সিনেমার শুটিং হয়েছিল এই কবরস্থানে। জানা যায়, এই সিনেমার শুটিংয়ের সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল যা সাধারণত ঘটে না। এখানে যারা ঘুরতে আসেন তাদের অনেকেই এই কবরস্থানের ভিতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু কবরস্থানের গেটের বাইরে এলেই সুস্থ হয়ে যান।

রাস্তার অপরদিকে রয়েছে ১৮৪০ সালে নির্মিত ‘লোয়ার সার্কুলার রোড সেমেটরি। এই কবরস্থানে এখনো কবর দেওয়া হয়। ব্রিটিশ কর্মচারীদের সাথে কিছু বিখ্যাত মানুষের কবরও রয়েছে এইখানে। ছোটখাটো কিছু ভূতুড়ে ঘটনা ঘটলেও সবচেয়ে বেশি ভয়াল ঘটনা হল সিভিল সার্ভেন্ট স্যার উইলিয়াম ম্যাকনটনের কবরে। প্রথম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধে তিনি নিহত হন। শত্রুপক্ষ তার মরদেহ ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দেয়। ম্যাকনটনের স্ত্রী বহু কষ্ট করে ওই ছিন্নভিন্ন দেহ একত্র করে এই কবরস্থানে এনে কবর দেন। শোনা যায়, এই কবরটির সামনে গিয়ে এই ঘটনার কথা বললে কবর সংলগ্ন গাছটি থরথর করে কাঁপতে থাকে।

ট্যাংরা-তপসিয়া অঞ্চলে চায়নাটাউনে রয়েছে কয়েকটি কবরখানা। চিনাদের কবর দেওয়া হয় এই কবরস্থানগুলিতে। কবরস্থানগুলি নির্জন আর বেশ ছোট। এখানকার ভারি বাতাস অনেকেই টের পান। সবসময় মনে হয় সঙ্গে কেউ আছে। এই কবরস্থানগুলিতেও নানান ভৌতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন অনেকেই।

পার্ক সার্কাস অঞ্চলে রয়েছে হিন্দুদের একটি কবরখানা। গোবরা বাস স্টপেজের কাছে এই কবরস্থান। খুব বেশি প্রাচীন নয় এটি। মৃত সদ্যোজাত ও হিন্দু শিশুদের কবর দেওয়া হয় এইখানে। কিছু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গুরুদেবকে সমাধিস্থ করা হয়েছে এই কবরস্থানে। অনেক সময় শিশুদের কান্নার আওয়াজ ও খোল করতালের আওয়াজ শুনেছেন অনেকে। অনেক সময় এই অঞ্চলের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

নিমতলা মহাশ্মশানকে অনেকে ভৌতিক শ্মশান বলে মনে করেন। এই মহাশ্মশান লাগোয়া শিব মন্দিরটি বিখ্যাত ভূতনাথ মন্দির হিসেবে পরিচিত। ভূতনাথ মন্দিরের পাশের শ্মশানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাধি। অঘোরী সন্ন্যাসীরা এই শ্মশানে সাধনা করতে আসেন অমাবস্যার রাতে। গভীর রাতে আত্মাদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন এই শ্মশানের অনেক প্রহরী।

১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসে প্রাচীন একটি কবরস্থান ও হাসপাতালের জমির ওপর গড়ে উঠেছিল আকাশবাণীর পুরনো অফিস। এই অফিসে অনেকে সাহেবদের আত্মার ঘোরাফেরা দেখেছেন। দেখেছেন নানানরকম ভৌতিক কার্যকলাপ।

নিমতলা শ্মশান থেকে গঙ্গার ধার দিয়ে উত্তরে শোভাবাজার লঞ্চ ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেই এক বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। ‘পুতুল বাড়ি’ নামে এই বাড়ি পরিচিত। এই বাড়ির একতলায় এখন কিছু মানুষ বসবাস করেন। বাড়িটির গায়ে সুন্দর নকশা করা ছিল। সেই নকশার ঝলকের চিহ্ন এখনো দেখা যায়। একসময় এক বাঙালি বাবু এই বাড়িতে অনেক দাসদাসী সহ বসবাস করতেন। সেই বাবুটি ছিলেন বিকৃত কাম যৌনতায় অভ্যস্ত। দাসদাসীদের সাথে জোর করে যৌন সংসর্গ করে তার লালসা মেটাতেন। পরে তাদের হত্যা করে বাড়ির পিছনের জায়গায় গর্ত করে তাদের মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়ে রাখতেন। আজও সেই মেয়েদের আত্মার কান্নার শব্দ শোনা যায় রাত্রিবেলায়।

নিমতলা শ্মশানে দাহ করা মরদেহের অস্থি বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গার যে ঘাটে সেখানে অনেক সময়ই মানুষ জলে ডুবে মারা যায়। হাওড়া ব্রিজের নিচে মল্লিকঘাট ফুলের বাজার লাগোয়া মল্লিকঘাট, ছোটেলালের ঘাট, রামচন্দ্র গোয়েঙ্কা ঘাটে খুব ভোরে যারা স্নান করতে যায় তাদের অনেকেই দেখেছে সর্বাঙ্গে সাদা কাপড় জড়ানো মহিলাকে হেঁটে যেতে। নাকিসুরে সেই মহিলা লোকজনদের ডাকে। কেউ সেই মহিলার দিকে এগিয়ে গেলে মহিলা অদৃশ্য হয়ে যায়। আরো ভয়াবহ ঘটনা হল, বাঁচার তাগিদে গঙ্গাবক্ষ থেকে দুটো হাত উঠে আসছে। যেন কোনো ডুবন্ত মানুষ বাঁচার তাগিদে শেষ চেষ্টা করছে। ভুল করে যারা সেই ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে যায়, তাদের টেনে জলের গভীরে নিয়ে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটায়। হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ও দূর্ঘটনায় জলে ডুবে মৃত্যু হওয়া অশরীরীদের এই কার্যকলাপ বলে মনে করেন অনেকে।

প্রতিভাস ম্যাগাজিন | Prativas Magazine

গত সংখ্যায় শেষ করেছি কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে চলা স্রোতোষ্বিনী গঙ্গা নদীতে ভৌতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। গঙ্গা নদী নিয়ে রয়েছে আরো ভৌতিক কার্যকলাপ। ব্রিটিশদের তৈরি কলকাতার নদী বন্দর খিদিরপুর বন্দরের বয়স আজ দেড়শো বছর পার। ভারতবর্ষের প্রাচীন একটি বন্দর হল এই খিদিরপুর বন্দর। এই খিদিরপুর সংলগ্ন মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলেই স্বজনদের সাথে নির্বাসিত হয়েছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ। ব্রিটিশরা ওয়াজেদ আলী শাহের রাজ্য দখল করে তাঁকে নির্বাসনে পাঠায় এইখানে। রাত্রিকালীন শিফটে যারা এই বন্দরে কাজ করেন তারা বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন এইখানে। মুণ্ডুহীন একটা ধরকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন এখানকার এক কর্মী। সেই মুণ্ডুহীন ধর ছিল নবাবী যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। কখনো আবার কেউ দেখেছেন অন্ধকার গুদামঘরের আলো হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার পরে অশরীরীদের নানান ভৌতিক কার্যকলাপ। এর অদূরেই মহারাজা নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সেখানেও এক গা ছমছমে পরিবেশ। মুণ্ডুহীন ধরের কথা যখন উঠল, তখন মাঝেরহাটের স্কন্ধকাটার কথা না বললেই নয়। মাঝেরহাট ব্রিজের নিচে এক সময় শেষ রাতের দিকে দেখা যেত এই স্কন্ধকাটাকে।

সেই আমলে নবাবদের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল ঘোড়া। কলকাতা ময়দানের একপাশে রয়েছে ‘দ্য রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব’। যা বর্তমানে রেসকোর্স নামে অধিক পরিচিত। শনিবারের জোৎস্নাস্নাত রাতে রেসকোর্সের রেস ট্র্যাকে ছুটতে দেখা যেত একটা দুধ সাদা ঘোড়াকে। এখনো দেখা যায় কিনা সেই বিষয়ে এখন বিশেষ জানা যায় না। ঘোড়াটি ছুটতে ছুটতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ভৌতিক জনশ্রুতির পিছনে রয়েছে একটা করুণ কাহিনী। মিস্টার জর্জ উইলিয়াম নামে একজন ব্রিটিশের ছিল এই দুধ সাদা ঘোড়াটি। ঘোড়াটির নাম ছিল প্রাইড। কখনো কোনো রেসে হারেনি এই প্রাইড। সময়ের সাথে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া প্রাইড একদিন হেরে যায় এই ট্র্যাকে দৌড়েই। এটাই ছিল প্রাইডের ট্র্যাকে দৌড়ানোর অন্তিম রেস। পরেরদিন প্রাইডকে ঘাড় গুঁজে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘোড়াটি মারা যাওয়ার পরে বেশিদিন আর বাঁচেননি ঘোড়াটির মালিক উইলিয়াম সাহেব।

গভীর রাতে রেসকোর্সের পাশে মাঝেমাঝে দেখা যায় এক উর্দি পরা ট্রাফিক সার্জেন্টকে। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তিনি উঠে পড়েন সেই গাড়ির পিছনের আসনে। গাড়ি বেশ কিছুটা এগনোর পরে ট্যাক্সি চালক গাড়ির ভিতরের আয়নার দিকে নজর ঘোরাতেই দেখতে পান পিছনের আসন জনবিহীন। শিউরে ওঠার মত পরিস্থিতি তখন সেই ট্যাক্সি চালকের।

ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়েও রয়েছে অলৌকিক ঘটনা। কলকাতার ব্রিটিশ আমলের এক পুরনো বাড়ি যা হেস্টিংস হাউস নামে পরিচিত, চারটি ঘোড়ায় টানা একটি জুড়ি গাড়ি সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই গাড়ি থেকে নেমে একজন ব্রিটিশ সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় ওই বাড়ির ভিতরে। বাড়ির ভিতরে সেই সাহেব চারদিকে দৌড়ে বেড়ায়। খুঁজে বেড়ায় তার হারিয়ে যাওয়া কালো রঙের কাঠের বাক্সটি। সেই সাহেবকে কেউ চোখে দেখতে পায় আবার কেউ শোনে তার পায়ের শব্দ। সেই সাহেবটি কে বলুন তো? তিনি হলেন স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। এছাড়াও এখানে একটি ছেলেকে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় তার বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে। এখানের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে বুকে বলের আঘাত লেগে সে মারা যায়। আবার কখনো দেখতে পাওয়া যায় গুলিতে বিদ্ধ একটা মরা ঘোড়াকে।

এবার আসি ব্রিটিশদের তৈরি ও ব্যবহৃত বাড়িগুলোকে নিয়ে জনশ্রুতিতে রটিত বাড়িগুলির মধ্যের ভৌতিক কার্যকলাপের প্রসঙ্গে। কলকাতার প্রাচীনতম বাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম হল দমদম নাগের বাজারের কাছে অবস্থিত ক্লাইভ হাউস। রবার্ট ক্লাইভ কলকাতায় এসে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পরিত্যক্ত এই কাছাড়ি বাড়িতে থাকার জন্য মনস্থ করেন। প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরে রবার্ট ক্লাইভ এখানেই থাকতে শুরু করেন। এই কাছাড়ি বাড়িই পরবর্তীকালে ক্লাইভ হাউস নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কলকাতার জমিদার রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গৌরীকান্ত রায় চৌধুরী ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই কাছাড়ি বাড়িটি নির্মাণ করেন। কলকাতার সত্য ইতিহাস উদঘাটন করার জন্য ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তিন জায়গায় খননকার্য চালায়। চন্দ্রকেতুগড়, বেথুন কলেজ এবং এই ক্লাইভ হাউসে। ক্লাইভ হাউসে খননকার্য থেকে পাওয়া যায় বহু প্রাচীন বেশকিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং বহু প্রাচীন তিনটি নরকঙ্কালের হাড়গোড়। কলকাতার আধুনিক সত্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার এই খননকার্যের বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০১ সালে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার। এই মামলার কেস নম্বর ছিল ১৪৮৪/২০০১। সমস্ত তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে ২০০৩ সালের ১৬ মে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অশোক কুমার মাথুর এবং বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ রচনা করেন কলকাতার এই আধুনিক সত্য ইতিহাস। এইদিন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর রায়ে বলেন, ‘কলকাতার কোনো জন্মদিন নেই, জোব চার্ণকও কলকাতার জনক নন’। হাইকোর্টের এই রায়ের বলে পৃথিবীর বুকে বদলে গেল একটি শহরের ইতিহাস। রচিত হল কলকাতার আধুনিক সত্য ইতিহাস।

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের বড়িশার আটচালা দুর্গাদালান চত্বরে বসে এই পরিবার বছরে তেরোশো টাকা খাজনার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে জোব চার্ণকের জামাই চার্লস আয়ারের কাছে তুলে দেওয়া হয় কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের প্রজাসত্ব বিনিময় বা লিজ দেওয়ার দলিলটি। ‘সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পরিষদ’-এর আবেদনক্রমে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সাবর্ণদের প্রজাসত্ব বিনিময় সম্পন্ন করার দলিলের কপি, ড. নিমাই সাধন বসু, প্রফেসর বরুণ দে, সুশীল চৌধুরী, প্রদীপ সিনহা ও অরুণ দাশগুপ্ত এই পাঁচ ইতিহাসবিদদের নিয়ে বিচারপতিদের গড়ে দেওয়া কমিশনের রিপোর্ট, সাহিত্যগত ও অন্যান্য প্রমাণ এবং ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক এই খননকার্যের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচার করে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট এই ঐতিহাসিক রায় দিয়ে কলকাতার আধুনিক এই সত্য ইতিহাস রচনা করেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার এই খননকার্য থেকেও প্রমাণিত হয় কলকাতা জোব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত মাত্র ৩২৭ বছরের পুরোনো এক জনপদ নয়। কলকাতার অস্তিত্ব আবহমানকাল ধরে, অন্তত দু’হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন।

যাইহোক, এলাকার মানুষজনের মধ্যে মুখে ঘোরে ক্লাইভ হাউসের কিছু অলৌকিক ঘটনা। আশ্চর্যজনক ভাবে এলাকার মানুষজনের বিশ্বাস, এই ক্লাইভ হাউস নাকি তৈরি হয়েছিল এক রাতের মধ্যে। অশরীরীরা নির্মাণ করে এটি, যদিও এটা ঠিক নয়। প্রতিভাস ম্যাগাজিন | Prativas Magazine

গত নভেম্বর সংখ্যায় ব্রিটিশ কর্তাদের ব্যবহৃত বাড়ির সঙ্গে জড়িত ভৌতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত তাদের কাছাড়ি বাড়ি ক্লাইভ হাউসের সঙ্গে জড়িত ভৌতিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার আধুনিক সত্য ইতিহাস প্রথম মুদ্রণ আকারে প্রকাশ করেছিলাম এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনে। এইবারে আবার ফিরে আসি কলকাতার অন্যান্য জায়গাকে নিয়ে রটিত ভৌতিক কার্যকলাপের প্রসঙ্গে।

ব্রিটিশ আমলে গভর্নর জেনারেলদের বাড়ি, বর্তমানে আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভৌতিক কাহিনী। একটা ত্রিকোণ প্রেম ও ডুয়েলের গল্প নিয়ে সেই ভৌতিক কার্যকলাপ। একটা ভুতুড়ে পালকির আনাগোনা নিয়ে সেই ত্রিকোণ প্রেম ও ডুয়েলের গল্প। এছাড়াও বিভিন্ন আত্মার আনাগোনা ছড়িয়ে আছে ন্যাশনাল লাইব্রেরির আনাচেকানাচে। বিভিন্ন গল্পের মধ্যে বহুল প্রচলিত গল্পটি হল লর্ড মেটকাফের স্ত্রীর আত্মাকে নিয়ে। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন প্রিয় ছিলেন লেডি মেটকাফ। লাইব্রেরির বই ঘাঁটাঘাঁটি করে কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে খুব বিরক্ত হন তিনি। অনেক লাইব্রেরির সদস্য ও নাইট গার্ড তার উপস্থিতি টের পেয়েছেন ও পদশব্দ শুনেছেন।

ডালহৌসি অঞ্চলের দিকে এবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। জেনারেল পোস্ট অফিস (জি পি ও) যেখানে অবস্থিত, সেই অঞ্চলেই আগে ছিল পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম। এখানে যারা রাত্রিকালীন কর্তব্য পালন করেন, তারা মাঝেমধ্যেই অনুভব করেন ছায়ামূর্তির আনাগোনা ও ঘোড়ার ডাকের শব্দ।

এবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক ডালহৌসি অঞ্চলের বিখ্যাত বাড়ি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দিকে। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহের কাছ থেকে হালিশহর থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত আটটি বিস্তির্ণ পরগনার নিষ্কর জায়গীর এবং রায় ও চৌধুরী উপাধি লাভ করেন সাবর্ণ গোত্রীয় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতার জমিদার হয়ে লক্ষ্মীকান্ত পরিচিত হন রায় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মজুমদার চৌধুরী নামে। পত্তন হয় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের। বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিং যে স্থানে অবস্থিত সেখানে লক্ষ্মীকান্ত তাঁর জমিদারির কাজ সামলানোর জন্য গড়ে তোলেন কাছাড়ি বাড়ি। এটিই কলকাতার প্রথম কাছাড়ি বাড়ি। জমিদারি আমলে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের এই কাছাড়ি বাড়িকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সংস্কার করে তাদের করণিকদের বসবাস করার জন্য গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এটি ব্রিটিশদের প্রশাসনিক ভবনে পরিণত হয়। কলকাতা পুলিশের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়, বাদল, দীনেশ এইখানে হত্যা করেন। ভীষণ মাত্রায় স্বদেশি বিরোধী সিম্পসন বিভিন্ন নতুন ধরনের কৌশলে বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচার করতেন। সিম্পসনের অতৃপ্ত আত্মা এখনো রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দাপিয়ে বেড়ায় বলে মনে করেন অনেকে। এছাড়াও অনেক অলৌকিক কার্যকলাপ এখানকার রাতের রক্ষীদের চোখে পড়েছে বলে শোনা যায়।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অদূরে হেঁটে এবার ঢুকে পড়া যাক কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজারে। শোনা যায় জমিদারি আমলে এখানে সাবর্ণদের আস্তাবল ছিল, আর ছিল জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর বারাক। যে লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির দাদু জন ফিরিঙ্গি। রাইটার্স বিল্ডিং ও লালবাজারের আশপাশের কোনো এক স্থানে ছিল সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের শ্যামরাইয়ের মন্দির। যে শ্যামরাই পরবর্তীকালে হালিশহরে স্থানান্তরিত হয়। শ্যামরাইয়ের এই মন্দিরে দোল উৎসব পালন করা হত। সাবর্ণ পরিবারের মহিলারা এই শ্যামরাইয়ের মন্দিরে এসে দোল খেলতেন। দোল খেলার পরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বিপরীতের দিঘিতে এসে স্নান করতেন। দোল খেলার রঙে দিঘির জলের রং হয়ে উঠত লাল। সেই থেকে ওই দিঘির নাম হয় লাল দিঘি। দোল খেলার পরে সাবর্ণ মহিলাদের স্নান করা দেখতে জোব চার্ণক তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হন লাল দিঘির পাড়ে। সাবর্ণ লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান জন ফিরিঙ্গি ও তাঁর লাঠিয়াল বাহিনী জোব চার্ণককে ওই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

যাইহোক, লোকমুখে কথিত আছে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক আপে নাকি রয়েছে ভূতের আনাগোনা। ফিরে যাওয়া যাক নকশাল আমলে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই নকশাল নেতা চারু মজুমদারের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় লালবাজারের এই সেন্ট্রাল লক আপে। শোনা যায় এরপর থেকে অনেকবার সেন্ট্রাল লক আপের সংলগ্ন জায়গায় দেখা গেছে চারু মজুমদারের অশরীরী ছায়ামূর্তিকে। দেখতে পাওয়ার পরমুহুর্তে মিলিয়ে যায় সেই অশরীরী ছায়ামূর্তি। কখনো শোনা যায় তার আর্ত চিৎকার।

এবার চলে আসা যাক ধর্মতলার এস এন ব্যানার্জী রোডে অবস্থিত লাল রঙের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। অশরীরী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এই বাড়িটিও অন্যান্য ভৌতিক কার্যকলাপের বাড়িগুলো থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। গভীর রাতে নিরালা পরিবেশে মহিলা কণ্ঠের কান্নার আওয়াজের সাথে বিভিন্ন বিচিত্র আওয়াজ শোনা যায়।

এস এন ব্যানার্জী রোড থেকে জওহরলাল নেহেরু রোড ধরে এগিয়ে গেলে পার্ক স্ট্রিটের আগে বাঁদিকে যে বিরাট লম্বা সাদা বাড়িটি পড়ে, সেটি হল ভারতীয় জাদুঘর। মিশর থেকে আনা মমি নিয়ে এখানে রয়েছে অনেক রহস্য। মিউজিয়ামের বারান্দায় রাতে শোনা যায় পায়ের নুপুরের ধ্বনি। কখনো দেখা যায় সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে একজন শ্রমিক বন্ধ ঘরের দরজা ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। হলঘরের স্কাইলাইট পরিষ্কার করার সময় দুটো ভারি শোকেসের মাঝে চাপা পড়ে ওই শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল বহুদিন আগে। মুখোশের গ্যালারিতে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় অনেকের মনে হয়েছে পাশ দিয়ে অন্য কেউ বোধহয় পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে অদৃশ্য। মিউজিয়াম চত্বরের মধ্যে আশুতোষ জন্ম শতবার্ষিকী হলে রাতের বেলায় এক অশরীরী রোজ হলের দরজা দিয়ে ঢুকে হলঘরে প্রবেশ করে। হলের চলাচলের রাস্তায় কোনো প্রহরী শুয়ে থাকলে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় সেই অশরীরী।

মিউজিয়ামের ঠিক পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা মৌলালী জোড়া গির্জার দিকে চলে গেছে সেটি হল সদর স্ট্রিট। এখানে বিদেশি পর্যটকদের থাকার জন্য অনেক বাসস্থান রয়েছে। অনেক বছর আগে মিস্টার স্পিক নামে এক বিদেশি নাগরিক থাকতেন এখানে। কোনো বিষয় নিয়ে আর্জি জানাতে স্পিক সাহেবের কাছে এসেছিলেন এক শিখ যুবক। কিন্তু আর্জির বিষয় নিয়ে বচসা বাঁধে দু’জনের। বচসা চলাকালীন শিখ যুবকটি হঠাৎ করে চড়াও হন স্পিক সাহেবের ওপর। সম্ভবত সাহেব বা তাঁর কোনো রক্ষীর ছোড়া গুলি এসে লাগে শিখ যুবকটির শরীরে। লুটিয়ে পড়ে মারা যায় সে সেখানে। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, এখনো মাঝেমধ্যে এখানে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভুল করে কেউ সেই ঘটনা দেখতে গেলে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সবকিছু।

কলকাতার পুরনো বাড়িগুলোতে রয়েছে পুরনো কলকাতার বিভিন্ন কড়চা। প্রোমোটারির কবলে বর্তমানে অবশ্য বিশেষ স্থাপত্যশৈলীর বাড়িগুলি তাদের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে নতুন ফ্ল্যাট হিসেবে গজিয়ে উঠছে। কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় আইনি জটিলতায় পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট করার প্রবণতা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবায়ন হয় না। হয়তো বা অশরীরীরা নিজেদের বাসস্থানকে আগলে রাখে। ঠিক যেমনটা দেখানো হয়েছিল ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ ছায়াছবিতে। বাড়িতে শ্যুটিং পার্টি যখন ভূতেদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে বাড়ির ভূতকর্তাকে উপেক্ষা করছিল তখন নায়িকাকে ভয় দেখিয়ে শ্যুটিং পার্টিকে জব্দ করেছিল ভূতেরা। আবার যখন বাড়ির প্রোমোটারকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বাড়িটিকে প্রোমোটিংয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল একদল বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন বয়সের একত্রে বসবাসকারী ভূতেরা।

“শেষ পর্যন্ত ভূতেরা ঘুরে দাঁড়াল। চৌধুরী বাড়িতে সৃষ্টি হল এক নতুন ইতিহাস। পড়ে পড়ে মার খাওয়া ভূতেদের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস”। প্রতিভাস ম্যাগাজিন | Prativas Magazine