অমিতাভ সরকার

জীবনপুরের পথিক

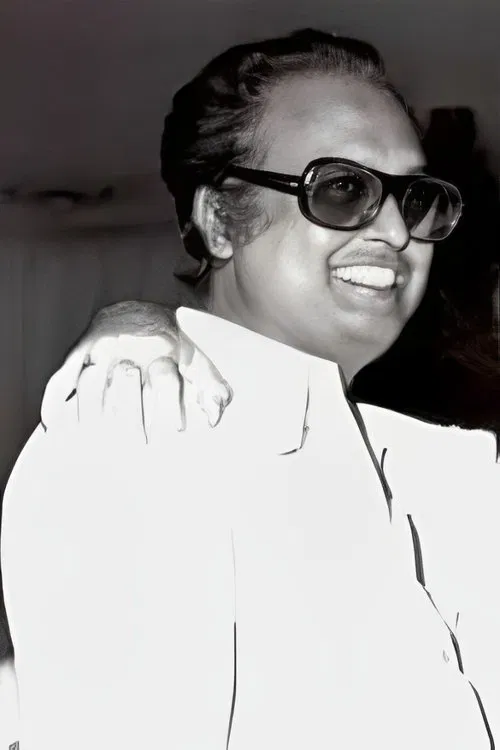

মুকুল দত্ত

সালটা ১৯৬২। বোম্বের খার পালি রোড থেকে লিংকিং রোডের মুখে একটা ইরানি দোকানে এক সুরকারের হঠাৎ করেই আলাপ হয়ে গেল। বিখ্যাত সেই বাঙালি সুরকারটি তখন ফিল্মালয়ে এস. মুখার্জির অফিসে চাকরি করছেন। যার সঙ্গে আলাপ হলো সেই সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোকও বাঙালি, পরিচালক বিমল রায়ের সহকারি হিসাবে কাজ করতে বোম্বে এসেছেন। ভদ্রলোকটি সুরকার মহাশয়কে আগে থেকেই চিনতেন বলে অবাঙালি এলাকাতেও ওঁকে চিনতে এতোটুকুও অসুবিধা হলো না। তরুণ সহকারী পরিচালকটি একটু-আধটু গান লেখেন শুনে সুরকার তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলেন। সেদিন বিকেলেই সুরকারের বাড়িতে আমন্ত্রণ পেলেন তিনি। ওঁর লেখা গানে সুর বসালেন, তৈরি হলো ইতিহাস। গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে হিট হয়ে গেল। গানটা ছিল, ‘তারপর? তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা।’(উল্টো পিঠের গানটি ছিল, ‘তুমি এলে, অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো।’ হেমন্তকণ্ঠে এ গানটিও ততটাই জনপ্রিয় হলো। পাঠক-পাঠিকারা চিনতে পারলেন, কার কথা বলছি? সেদিনের সেই তরুণ গীতিকারটি ছিলেন, মুকুল দত্ত। আর কিংবদন্তী সুরকার মানুষটি আর কেউ, নন স্বয়ং নচিকেতা ঘোষ। আর নামটি যখন নচিকেতা ঘোষ, তখন গানের মধ্যে সুরের এক্সপেরিমেন্ট হবে না, তাও কী হয়? ছন্দের রাজা নচিকেতা ঘোষ ‘তারপর? তার আর পর নেই’-য়ে ‘তারপর’ কথাটা গানের মধ্যে তিনবার তিন ভাবে ব্যবহার করলেন? কিন্তু বোম্বেতে বাংলা কথা কে বলবে? শেষে হেমন্তের গানের মধ্যে ‘তারপর’-য়ে কণ্ঠ দিয়েছিলেন মুকুল দত্তেরই স্ত্রী চাঁদ উসমানি। গানটা আজও শুনলে যেন মনে হয়, এ তো এ সময়েরই গান। এখানেই কালজয়ী সুরস্রষ্টা নচিকেতা ঘোষের কৃতিত্ব। পরের বছর পুজোতে ওঁর সুরেই মুকুল দত্তের কথায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড করলেন ‘কোন পাখি ধরা দিতে চায়’। আশা ভোঁসলে নচিকেতা ঘোষের সুরে গেয়েছিলেন ‘থুইলাম রে মন পদ্ম পাতায়’,’মনের নাম মধুমতী।’ বলা বাহুল্য, যে গীতিকারের নাম -মুকুল দত্তই। গানগুলোর জনপ্রিয়তা নিয়ে আলাদা করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এইভাবে আস্তে আস্তে মুকুল দত্তের গীতিকার হিসাবে নামও হচ্ছে।

১৯৬৩ সালে পরিচালক তরুণ মজুমদার মনোজ বসুর ছোটগল্প ‘আংটি চ্যাটুজ্জের ভাই’ অবলম্বনে ‘পলাতক’ ছবির জন্য এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথায় নবাগত মুকুল দত্তকেই এই সিনেমার গান লেখার ভার দিলেন। এই সিনেমাটির গ্রাম্য পটভূমি, চরিত্রগুলোও তাই- গানের সুরগুলোও হবে মাটির মেঠোসুর। শোনা যায়, সুরসাগর হেমন্ত নিজেও প্রথমে এই সিনেমার প্রেক্ষাপটের কথা ভেবে প্রথমে সঙ্গীত পরিচালনা করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। তারপর, তরুণ মজুমদার রাজি করালেও হেমন্ত নিজেও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোম্বের নর্থ কোর্ট নার্সিংহোমে স্পন্ডিলাইসিসের ব্যথায় ভর্তি তখন হেমন্ত। তরুণ মজুমদার মুকুল দত্তকে নিয়ে সেখানে দেখা করতে গেলে চিত হয়ে শুয়ে ট্রাকশন দিতে দিতে হেমন্ত নার্সিংহোমেই মুকুল দত্তের লেখা গানে গুনগুনিয়ে সুর করতে শুরু করেন- ‘আহা, কৃষ্ণ কালো/ আঁধার কালো/ আমিও তো কালো সখি/ তবে কেন আমায় ভালবাসলে না?’

-বাকিটা আবারও ইতিহাস। ‘জীবনপুরের পথিক রে ভাই’-বিজ্ঞাপনে ছেড়ে গেল কলকাতা শহর। ‘দোষ দিও না আমায় বন্ধু’,’মন যে আমার কেমন কেমন করে’-গানগুলো দারুণ জনপ্রিয়তা পেল। ‘পলাতক’ সিনেমার জন্য গীতিকার হিসাবে বিএফজেএ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন মুকুল দত্ত। আর পিছনে তাকাতে হলো না। ১৯৬৩-৬৫ সালে মুকুল দত্তর লেখা গানে তালাত মাহমুদ, মহেন্দ্র কাপুর প্রভৃতি শিল্পীরাও কণ্ঠদান করেন। মান্না দের সুরে মুকুল দত্তের কথায় সুমন কল্যাণপুরের গাওয়া ‘কাঁদে কেন মন আজ’,’সেই থেকে শুধু শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা চলছে’ বেশ প্রশংসা পেয়েছিল।

ওই বছরগুলোতে পুজোর গান তো বটেই, বাংলা সিনেমাতেও গান লেখার সুযোগ পেতে থাকলেন।

মণিহার(১৯৬৬), বাঘিনী(১৯৬৮), অদ্বিতীয়া(১৯৬৮), মন নিয়ে(১৯৬৯), পরবর্তীকালে ফুলেশ্বরী (১৯৭৪), লালকুঠি(১৯৭৮) প্রভৃতি সিনেমায় মুকুল দত্তের লেখা গান বিখ্যাত হয়ে গেল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ওঁর নিজের প্রযোজিত সঙ্গীত পরিচালিত ছবি ‘অনিন্দিতা’(১৯৭২)-তেও গান লিখিয়েছিলেন মুকুল দত্তকে দিয়েই। মুকুল দত্তের কথায় হেমন্তের বেসিক গানগুলোর মধ্যে ‘আরো ভালো হতো’,’ বন্ধু তোমার পথের সাথীকে’,’ হাজার বছর ধরে কত নদীপ্রান্তর পেরিয়ে এলাম’,’ ফেরানো যাবে না আর’-ইত্যাদি বহু গানের কথা উল্লেখ করা যায়।

পরবর্তীকালে পুজোর গান হিসেবে বাংলা গানে প্রবেশ মুকুল দত্তের লেখা গান দিয়েই। ১৯৬৯ সালে রেকর্ডকৃত এই গানদুটি ছিল-’একদিন পাখি উড়ে যাবে’,’বাবা ও খোকা’। পুজোর গান হিসেবে মুকুল দত্তের লেখা ‘চলেছি একা কোনো অজানায়’ গানটিও বেশ হিট করে।

এরপর প্রায় প্রত্যেকবার পুজোয় কিশোর কুমার মুকুল দত্তের কথায় গাইতে লাগলেন।

১৯৭৪ সালে লতা মঙ্গেশকর, আর কিশোর কুমার ঠিক করলেন একে অপরের সুরে গান রেকর্ড করবেন। লতাজি কিশোরের সুরে গাইলেন ‘প্রিয়তম কী লিখি তোমায়’,এবং ‘ভালোবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়’; আর কিন্নরকণ্ঠী লতাজির সুরে কিশোরকুমার গেয়েছিলেন,’আমি নেই ভাবতেই ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়’,এবং ‘তারে আমি চোখে দেখিনি তার অনেক গল্প শুনেছি’। চারটি গানেরই গীতিকার মুকুল দত্ত নিজেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরে মুকুল দত্তের লেখায় সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার। ১৯৮০ সালে মুকুল দত্তের কথায় কিশোরকুমারের গাওয়া ‘আমার পূজার ফুল’,’চোখের জলের হয় না কোনো রং’,’কেন রে তুই চড়লি ওরে’,’সে যেন আমার পাশে’। সব গানগুলোই হিট হয়েছিল। (‘সে যেন আমার পাশে’ গানটা মুকুল দত্ত মহম্মদ রফিকে গাওয়ানোর জন্য লিখেছিলেন। সেই বছর ২৪ শে জুলাই মহানায়ক উত্তমকুমার আমাদের ছেড়ে চলে যান। রফিও উত্তমকুমারের স্মরণেই গানটি রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির কী অদ্ভুত লিখন! মহম্মদ রফি ৩১শে জুলাই হঠাৎ পরলোকগত হন। তখন কিশোরকুমার গানটি রেকর্ড করেন এবং গানটি অচিরেই জনপ্রিয় হয়।)। মুকুল দত্তের কথায় কিশোরকুমারের অন্যান্য বেসিক গানগুলোর মধ্যে ‘নয়ন সরসী কেন’,’এই যে নদী’,’সে তো এলো না’,’জড়িয়ে ধরেছি যারে’,’মন জানলা খুলে দে না’,’আজ থেকে আর ভালোবাসার’,’চোখের জলের হয় না’-সবই চিরস্মরণীয়।

মুকুল দত্তের লেখা বাংলা সিনেমার গানগুলোর মধ্যে –

‘বঁধুয়া, কেন গেল পরবাসে’,’কে যেন গো ডেকেছে আমায়’,’দূরে থেকো না’,’সব কথা বলা হলো’(মণিহার), ‘চঞ্চল মন আনমনা হয়’,’যাবার বেলায়’(অদ্বিতীয়া), ‘ওগো নিরুপমা’,’ওরে মন পাখি’(অনিন্দিতা), ‘চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়’(মন নিয়ে), ‘যদিও রজনী পোহালো’, ‘যখন ডাকলো বাঁশি’(বাঘিনী), ‘ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী’,’যেও না দাঁড়াও বন্ধু’,’আমি দেখতে ভালোবাসি’(ফুলেশ্বরী), ‘কারো কেউ নইকো আমি’,’ কে যায় রে’(লালকুঠি), ‘বৃষ্টি অনাসৃষ্টি’(প্রতীক) ইত্যাদি প্রচুর গানের উল্লেখ করা যায়। মুকুল দত্ত ‘মণিহার’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে বিএফজেএ , ‘বাঘিনী’ ছবির জন্য, ১৯৭৫-য়ে ‘ফুলেশ্বরী’-সিনেমায় গান লেখার জন্য শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে সম্মান লাভ করেন। মুকুল দত্ত শেষ গান লিখেছেন ‘কিশোরকুমার জুনিয়র’(২০১৮) সিনেমায়।

জন্ম ১৯৩৩ সালের ২৭শে নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চলে। বাবার সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার, আর মার নাম ছিল উষারাণী। মামার বাড়িতেই জন্ম মুকুল দত্তের। সাত ভাই চার বোনের মধ্যে মুকুল দত্ত ছিলেন পঞ্চম। ছোটোবেলায় বাবা ট্রান্সফার হয়ে খড়গপুর চলে এলে খড়গপুর রেলওয়েজ বয়েজ ইস্কুলে মুকুল দত্তের পড়াশোনা শুরু হয়। পরে বিলাসপুর থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক হওয়ার জন্য পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে খড়গপুরে ফিরে (ওর বাবা অবসরের আগেই কৌশল্যার কাছে নিজেদের বাড়ি তৈরি করেছিলেন, আজও দত্তবাড়ি নামে পরিচিত।) বাড়ির নিকটে সিলভার জুবিলী হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই চাকরিরত অবস্থাতেই মুকুল দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ উত্তীর্ণ হন।

মুকুল দত্তের দাদারাও প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। বড়দা সত্যেন্দ্রনাথ রেলে চাকরি করলেও ছিলেন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, ভালো গান গাইতেন, নাট্য নির্দেশনা, বাঁশি এস্রাজে প্রভৃতিতে ছিলেন দক্ষ। অন্য দাদা বিমল দত্ত বোম্বে চলচ্চিত্রের নামজাদা পরিচালক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অপর দুই দাদা সত্যেন দত্ত, সরোজিৎ দত্তও ভালো চাকরি করতেন। মুকুল দত্তের দুই ভাই শ্যামল দত্ত এবং উৎপল দত্ত এমএ পাসের পর সিলভার জুবিলী হাই স্কুলের শিক্ষক হন।

বাড়িতে গান-বাজনার পরিবেশ ছিল। মুকুল দত্তের নিজের গানের গলাটিও খুব ভালো ছিল। সিলভার স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় মুকুল দত্ত কৌশল্যা মোড়ের কাছে ‘দক্ষিণী সমাবেশ’ নামে একটা ক্লাব বানিয়ে ছিলেন। এখানে গানবাজনার পাশাপাশি ক্রিকেট ফুটবল ব্যাডমিন্টন খেলারও ব্যবস্থা ছিল। খেলাধুলো, গানবাজনা -সব নিয়ে হইহই করে দিন কেটে যেত। কলকাতা থেকে এমএ পাশ করে মুকুল দত্ত মুম্বাই(তখনকার বোম্বে) চলে গিয়ে সেখানকার বাংলা স্কুলে পড়ানোর চাকরি নেন। এই সময় ইন্ডিয়ান কালচারাল লিগে যেমন ফুটবল খেলেছেন, তেমনি সলিল চৌধুরীর বোম্বে ইয়ুথ কয়ারেও মুকুল দত্ত যোগ দেন। এই সময় মেজদা মূল দত্তের মতো মোহন স্টুডিওয় বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বিমল রায়ের ইউনিটে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এই সময়েই নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে মুকুল দত্তের আলাপ ঘটে।

ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত টানা তিন দশক প্রচুর বাংলা গান শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন।

‘শিলালিপি’ সিনেমা চলাকালীন মুকুল দত্তের ওপর অভিনেত্রী চাঁদ উসমানিকে বাংলা শেখানোর ভার পড়ে। সেই সূত্র ধরেই দুজনের ভালোবাসা এবং পরিণয়। একমাত্র পুত্রের নাম রোশন দত্ত। এই দম্পতির সংসার সুখেরই ছিল।

চাঁদ উসমানির আসল নাম চাঁদবিবি খানম উসমানি। উত্তরপ্রদেশের আগ্রার পশতুন পরিবারের মেয়ে হয়েও ১৯৪৯ সালে ‘কারদার কোলিনোস তেরেসা’ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির নজরে আসেন। ১৯৫৩ সালে শাম্মি কাপুরের বিপরীতে নায়িকা হিসাবে ‘জীবন জ্যোতি’ চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর চৌত্রিশ বছর ধরে নয়া দৌড়, বাপ রে বাপ, রঙ্গিন রাতে, বারাতি, সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান, পহেচান প্রকৃতি বিভিন্ন সিনেমায় দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। মূলত পার্শ্বচরিত্রেই বেশি অভিনয় করেছেন, আত্মত্যাগী, নিপীড়িত মহিলা চরিত্রে চাঁদের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসিত হতো। ‘পহেচান’ ছবির জন্য পার্শ্বচরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। ফিল্ম হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া চাঁদকে ‘হৃদয়-উষ্ণ হাসি দেওয়া উজ্জ্বল চাঁদ উসমানী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওঁর অভিনীত চরিত্রগুলোও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে, যা নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী ১৯৮৮ সালে ‘দ্য ওয়েট নার্স’ গল্প লিখেছিলেন। তবে দীর্ঘদিন কাজ করলেও অনেক সময়ই মনোমতো চরিত্র পাননি, ওঁকে পক্ষপাতিত্ব করারও কেউ ছিল না, যার ফলে যোগ্যতা অনুযায়ী সেইরকম বিশাল সাফল্য ওঁর ভাগ্যে জোটেনি। অভিনয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও চাঁদ নিজেকে সংযুক্ত করেছিলেন।

তখন সিনেমায় অভিনয় করাটাকে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারই সুনজরে দেখত না, ভালো মনেও নিত না। সেজন্য নবাগতা অভিনেত্রীদের স্ট্রাগলের কথা মাথায় রেখে সেইসব দিনে বোম্বেতে অভিনয় করতে পালিয়ে আসা মেয়েদেরকে নিয়ে নিজের বাড়িতেই একটা পুর্নবাসন কেন্দ্র চালাতেন।

স্বামী মুকুল দত্তের সঙ্গেও চাঁদের মানসিক বোঝাপড়াও ছিল শিক্ষণীয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বতন্ত্র এবং মানসিক দৃঢ়হৃদয়ের এই অভিনেত্রী আদতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও বাঙালি হিন্দু শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আন্তরিক ভাবে মিশে গিয়েছিলেন। মুকুল দত্তর পুজোর ঘরে হিন্দু ঠাকুরদেবতার সঙ্গে বুদ্ধদেব, মহাবীর, যীশুখ্রীষ্ট, গুরু নানকের ছবি থাকতো। মুকুল, বা ওঁর স্ত্রী চাঁদ বিশেষ কোনো ধর্মাচরণে বিশ্বাসী ছিলেন না- মানুষকেই সবার চেয়ে বড়ো মনে করতেন।

মুকুল দত্তর গৃহকর্মীরাও খ্রিস্টান, হিন্দু ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মুকুল দত্ত নিজেও খ্রিস্টানদের পুজোর দিনে চার্চে যেতেন।

সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও নিজের জায়গাকে ভোলেননি, একটিবারের জন্যও; খড়গপুরের বাড়িতে মাঝেমধ্যেই কাটিয়ে যেতেন। তবে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে চাঁদ উসমানী (০৩.০১.১৯৩৩- ২৬/১২/১৯৮৯) মাত্র ছাপান্ন বছর বয়সে গত হলে মুকুল দত্ত কার্যত একা হয়ে পড়েন। তবে কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইতেন। শেষের দিকে খড়গপুরের টানটা আরও বেশি করে অনুভব করতেন। মাত্র সাতাত্তর বছর বয়সে ২০১১ সালের ১৫ জুলাই মুকুল দত্ত বোম্বেতে নিজের ফ্ল্যাটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ওঁর খড়গপুরের বাড়িতে আর কেউ থাকে না। কর্মসূত্রে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। ওঁর ছেলে রোশনকেও টিভি কোম্পানি প্রযোজনার কাজে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়। মুকুল দত্তের ভাইরাও আর বেঁচে নেই। তবে ‘স্মৃতিগুলো রয়েই গেছে।’ সবই তো ভুলে যাবার নয়।

বাংলায় থেকেই যেখানে মানুষ বাংলাকে ভুলে যায়, তাদের কাছে মুকুল দত্ত একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

বাঙালি গীতিকার হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও জীবনের বেশিরভাগ সময় থেকেছেন বাংলার বাইরে। বোম্বেতে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বিমল রায় ছাড়াও হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সহপরিচালক হিসেবেও মুকুল দত্ত কাজ করেছেন। কাবুলিওয়ালা (১৯৬১), প্রেমপত্র (১৯৬২), বন্দিনী(১৯৬৩), আয়ে দিন বাহার কে(১৯৬৬), আয়া শাওয়ান ঝুম কে(১৯৬৯) প্রভৃতি সিনেমাগুলোয় সহকারী পরিচালনার কাজ মুকুল দত্ত বেশ সার্থকতার সঙ্গেই করেছেন। গান লেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ছ-সাতটা সিনেমা পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে একটি ভোজপুরি, আর শাম্মি কাপুর অভিনীত বাংলা ছবি ‘মহাশয়’(১৯৯২)ও আছে। মুকুল রায়ের প্রথম পরিচালিত ছবি ‘আন মিলো সাজনা(১৯৭০)। এছাড়া ‘রাস্তে কা পাত্থার(১৯৭২),’ছলিয়া’(১৯৭৩),’আজ কি রাধা’(১৯৭৯),’ফুলওয়ারি’(১৯৮৪), এবং সর্বশেষ ওঁর পরিচালিত ছবি ’ইয়ার মেরি জিন্দেগি’(২০০৮)। তবে এই সিনেমাগুলোর মধ্যে আশা পারেখ, এবং রাজেশ খান্না অভিনীত- ‘আন মিলো সাজনা’-ই সুপার ডুপার হিট হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে চিত্র পরিচালক বিমল রায় মারা গেলে ওঁর ইউনিটের স্টাফ গুলজার, বাসু ভট্টাচার্য, পল মহেন্দ্র, মুকুল দত্ত সবারই কাজ চলে যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন গভীর হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে ওঁদের সবার জন্য আলাদা আলাদা কাজের ব্যবস্থা করেন।

বিমল রায়ের সেক্রেটারি মুকুল দত্তের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পূর্বেই অবগত ছিলেন। মুকুল দত্তকে গীতিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার নেপথ্য কারিগরও তিনি। মুকুল দত্তকে বাংলা গান লিখতে উৎসাহিত তিনিই করেছিলেন। হিন্দি চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য, গান লেখাও চালিয়ে যেতে বলেছিলেন৷

মুকুল দত্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ ‘হেমন্তদা’-র কথা শুনেছিলেন। জন্য গীতিকার হিসেবে মুকুল দত্তের আজও এত খ্যাতি।

কিন্তু বাংলার বাইরে থেকেও কীভাবে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে গেছেন। বাংলা গানে সহজ সরল আবেদন, শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার মুকুল দত্তকে অন্যান্য গীতিকারদের থেকে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছিল। এমনও হয়েছে, গানের আবেদনকে উষ্ণ ভাবে ধরে রাখতে একই গানের মধ্যে সাধু চলিত দুরকমই ব্যবহার করেছেন (যেমন- ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী, আমি দেখতে ভালবাসি, তারে আমি চোখে দেখিনি ইত্যাদি)। এছাড়া মুকুল দত্তের লেখায় কথ্য ভাষার ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো (যেমন- থুইলাম, ছলকিয়া ইত্যাদি)। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের ভাবব্যঞ্জনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েও মুকুল দত্ত কোথাও একটু আলাদা জায়গা করে ফেলেছিলেন। সে যুগ থেকে এ যুগের অনেক শিল্পীরাই মুকুল দত্তের লেখায় গান গেয়েছেন। বোম্বের লতা মঙ্গেশকর আশা ভোঁসলে সুমন কল্যাণপুর গীতা দত্ত তালাত মাহমুদ থেকে বাংলার প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মলা মিশ্র মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে অমিতকুমার, রাণু মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, কুমার শানু বাবুল সুপ্রিয় অভিজিৎ ইলা অরুণ – কে নেই তাতে!

মুকুল দত্ত তরুণ মজুমদার এবং ওঁর ‘যাত্রিক’ গোষ্ঠীর জন্যই সর্বাধিক গান লিখেছেন। তবে অন্যান্য পরিচালক, সুরকার, গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গেও অসামান্য কিছু কাজ করে গেছেন।

যেমন-

প্রভাত রায়ের ‘শ্বেত পাথরের থালা’-য় ‘মন থেকে মনে কী করে যে যাব’(‘১৯৪২ এ লাভ স্টোরি’-সিনেমার ‘রুঠ না জানা তুমসে কহুঁ তো’-র বাংলা ভার্সান মুকুল দত্ত লিখেছিলেন), আবার ‘১৯৪২ এ লাভ স্টোরি’-র ‘কুছ না কহো’-র বাংলা ‘না বোলো না, কিছু বলো না’ লিখে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। ‘১৯৪২ এ লাভ স্টোরি’ সিনেমার সব বাংলা সংস্করণের সবকটি গান মুকুল দত্তেরই লেখা। ‘শ্বেত পাথরের থালা’-র ‘যে প্রদীপ জ্বালছো তুমি’, শক্তি সামন্তের ‘দেবদাস’-য়ে ‘তুলসী তলার থেকে বেলোয়াড়ি বাতির আলোয়’ -গানগুলো সিনেমা মুক্তির সময় না হলেও পরে গিয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

বাংলা গানে মুকুল দত্ত একটি অপরিসীম প্রাণশক্তির নাম। যতদিন বাংলা গান থাকবে, মুকুল দত্তের নাম ততদিন সবাই মনে রাখবে। এ মুকুল ঝরে পড়ার নয়- এ মুকুল আলোর আবেশ নিয়ে মনের আকাশে চাঁদ হয়ে চিরকাল শুধু বেঁচে থাকার।প্রতিভাস ম্যাগাজিন

কৃতজ্ঞতা:

১.খড়্গপুরের গীতিকার মুকুল দত্ত, অর্ণব মিত্র

২. উদাসী হাওয়ায় ঝরা মুকুল, ভাস্কর বসু, অবসর ই ব্লগ

৩. মুকুল দত্ত নিয়ে সত্যজিৎ দত্তের লেখা, কোরক -সুরকার ও গীতিকার সংখ্যা

৪. গুগল