মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস

পর্ব – ১

এক একটা গ্রাম জনপদ শহর এক এক সময়কালে এক এক প্রজন্মের কাছে যে ভাবে ধরা দেয়, সেটাই সেই প্রজন্মের কাছে সেরা হয়ে মনের মণিকোঠায় কোনো অজানা চুম্বকের টানে আটকে থাকে। সময়ের নতুন পালিশ, গতির নতুন চাকচিক্য কোনো কিছুই সেই চুম্বকত্বর থেকে তীব্রতর হতে পারে না। আমার মনও সেই রকম আটকে পড়ে আছে আমার পুরোনো লোকালয়ে, আমার বেড়ে ওঠার ঘর দালানে, আমার প্রিয় অপ্রিয় হারিয়ে যাওয়া, বদলে যাওয়া, কালের প্রলেপে বুড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কার্য কলাপে। আমার সেই লোকালয়টি কালনা।

কাজের তালে আমরা ঘুরি ঠিকই কিন্তু অবচেতনে একটা ফল্গু বয়ে চলে আমাদের অস্তিত্বের৷ চোখ না বুজলেও স্বপ্নের মতো ভেসে আসে স্মৃতি আর হারিয়ে যাওয়া মানুষের মুখ৷ আসে, কিন্তু বাতাস না পেলে যেমন আগুন নিভে যায়, ভাবের বাতাস না পেয়ে গোমড়া কেজো মাথা থেকেও তারা ছিটকে যায়৷ হয়ত আবার কখনও আসে, কখনও যায়৷ তেমনি আমার ছোটবেলার বিচরণ ভূমি, কালনায় আমার পুরোনো পাড়ার চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছে।

কালনা, রেল দপ্তরের খতিয়ান মতে বলা ভালো, অম্বিকা কালনা পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা শহর। বর্ধমান মহারাজের মন্ত্রী নায়েব এঁদের চোখে কালনা হয়ত নেহাতই গঞ্জ ছিল। এর গঞ্জ পরিচয় আজও বয়ে নিয়ে চলেছে শহরের সব থেকে বড় উৎসব, মহিষমর্দ্দিনী মাতার পুজোর বিজ্ঞপ্তি, যেখানে এই পুজোর আগমনকে আজও ‘কালনা গঞ্জে মহোৎসব’ শিরোনামে ভূষিত করা হয়।

কালনার উত্তর সীমা বরাবর বয়ে চলছে ভাগীরথী, স্হানীয় মানুষের কথায় গঙ্গা। আর এই পুণ্যতোয়া নদীর কল্যাণেই কালনার ইতিহাসের মানচিত্রে উঠে আসা। বর্ধমান রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া। এখানেই রাজবংশের সমাধিমন্দির হওয়ার কারণটাও এই গঙ্গা। লোকমুখে যা পরিচিত সমাজবাড়ি বলে। জলপথ যখন যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল তখন গঙ্গার পাড় বরাবর বড় রাস্তা তৈরি হয়েছিল গরু বা ঘোড়ার গাড়ি করে মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য। ঘোড়ার ঘাট, সাধুর ঘাট, পাথুরিয়া মহলের ঘাট, মহিষমর্দ্দিনী ঘাট, খেয়াঘাট এই ঘাটগুলো ছিল প্রসিদ্ধ। ঘাটগুলোর সাথে যুক্ত প্রধান রাস্তাটি নিচের রাস্তা নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে নিচের রাস্তার সমান্তরালে মূল শহরের মাঝ বরাবর পাকা রাস্তা তৈরি হলে স্টেশন থেকে খেয়াঘাট গাড়ি ঘোড়া চলার সহজ পথ হল। এই নিচের রাস্তা আর ওপরের রাস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলের কথা বার বার ফিরে আসবে আমার শৈশবের স্মৃতির পাতায়। ওপরের এই পাকা রাস্তা মিউনিসিপ্যাল রোড বলেও পরিচিত যেহেতু পৌরসভা ভবনটি এই রাস্তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন বালিকা বিদ্যালয় হিন্দুবালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কালনা পৌরসভা ভবন আর পুরোনো এক শনি মন্দির একে অন্যের গায়ে হেলান দিয়ে রাস্তায় ঠিক পাশটাতে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছে। এইখান থেকে এক ছুটে আমি আমার বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারি। মিউনিসিপ্যাল রোড ধরে অথবা স্কুলের পেছনের গেট খুলে নিচের রাস্তা ধরে।

আসলে নামে কিছু যায় আসে না৷ আমার পুরোনো পাড়া মানে আমার বেড়ে ওঠার সেই আশি নব্বই দশকের জায়গাটাতে জড়িয়ে আছে ডাঙাপাড়া আর ভাদুড়িপাড়া৷ আবার কতকটা সিদ্ধেশ্বরী পাড়াও৷ যতদূর মন সাড়া পায় ততটাই পাড়া৷ আর সে পাড়াটা সব সময় মুখর, গমগমে ৷

ডাঙাপাড়ায় আমাদের বাসাবাড়ির ঠিক ডানহাতের বাড়িটা ছিল তৎকালীন এস ডি পিও অফিস৷ একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত আমাদের বাড়ি আর ওই অফিস বাড়িটার মাঝে একটাই এক ইঁটের দেওয়াল। হয়ত কোনো সময় একই মালিকানাধীন ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা। দুটি ঘরে ঢোকার দুটি দরজা। একটা অফিস ঘর। অন্যটা সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসারের চেম্বার। সে সব সত্যি আজব দিন ছিল। অফিস ঘরে মাঝে মাঝেই ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠতো। ডিউটিতে থাকা পুলিশকাকুরা সেই ফোন ধরে জোরে জোরে কথা বলতেন। টেলিফোন অফিসে কল বুক করতে হতো। অফিস টাইমে চশমাআঁটা দিদিমণি টাইপ রাইটারে খটখট করে কি সব শক্ত শক্ত ইংরেজি টাইপ করে কার্বন পেপারগুলো জালনা দিয়ে পাশের গলিতে ফেলতেন৷ ওগুলি দিয়ে দিব্যি তখনও ছাপ ফেলা যেত৷ তাই কুড়িয়ে নিতাম খেলার জন্য৷ আরও অনেক উর্দিপরা পুলিশের আনাগোনা হত৷ মোটেও ভয় পেতাম না৷ পাব কেন? জন্ম ইস্তক দেখছি যে! তাছাড়া আমার মামাবাড়ির অনেকেই পুলিশ ছিল কিনা! ওর মধ্যে কেউ কেউ ওই বাড়িটার পেছনের ঘরগুলোতে থাকতেন, কোয়াটার্স আর কি!

এস ডি পি ও সাহেব মাঝে মাঝে দিনের যে কোনো সময় বুট মসমসিয়ে আসতেন৷ তাঁর নির্ধারিত অফিস ঘরে কাজ করতেন৷ সঙ্গে থাকত বডি গার্ড৷ একজন বদলি হলে আবার নতুন সাহেব আসতেন৷ ছোটদের সঙ্গে দিব্যি ভাব হয়ে যেত সবার৷ বাড়িটার ভেতরে একটা কুয়ো, কাঁঠালচাঁপা গাছ, পেয়ারা গাছ ছিল৷ লুকোচুরির আদর্শ স্হান৷ অনেক আনন্দের দৃশ্য আছে মনের গভীরে এই বাড়িটা নিয়ে৷ আমার ভাইয়ের অন্নপ্রাশনের ভোজ এই বাড়ির ছাদে প্যাণ্ডেল করে খাওয়ানো হয়েছিল।

তবে একটা স্মৃতি ভীষণ মনে পড়ছে৷ এক পুলিশকাকু ঈদের দিন আমাদের ভাইবোনকে ডেকে ওনার ঘরে ঘন করে দুধ জ্বাল দিয়ে সিমুই ভিজিয়ে খেতে দিয়েছিলেন বিকেলবেলা৷ ছোটবেলাটা তখন এমনই হত, হয়ত ছোটবেলা এমনই হয় এখনও, কারোর নাম না জেনেও, ধর্ম না জেনেও ভাব হয়ে যেত৷

আর একজন অফিসার খুব সংস্কৃতিমনস্ক ছিলেন। তখন আমরা আর ছোটটিও ছিলাম না। সরকারি উদ্যোগে বড় করে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন হয়েছিল। ওই বাড়িতেই আমরা নব্য তরুণরা কি আনন্দেই না রিহার্সাল দিয়েছিলাম!

সে বাড়িও আর নেই, সে অফিস তো নেইই ৷ শুধু আছে আমার মনের প্রলাপ ফাঁকা মাটির স্তুপের দিকে তাকিয়ে৷ ইদানিং সেখানে গাড়ি পার্কিং করার শেড হয়েছে। আর কিছু দিন পর হয়ত বহুতলের আড়ালে সেটাও হারিয়ে যাবে ৷

পর্ব – ২

আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল রোডের অপর দিকে একটা তিনতলা বাড়ি৷ সে সময় বাড়ির নানা তলায় নানা প্রকারের ভাড়াটের বাস৷ একতলার সামনের অংশে ছিল তিনটে দোকান৷ এর মধ্যে একটি দোকানের মালিক ছিলেন রণজিৎ সেন৷ জেঠার দোকান মূলত চায়ের৷ এখনকার মত এত অসংখ্য চায়ের দোকান কালনাতে ছিল না৷ আর রণজিৎ জেঠার দোকান ছিল যথেষ্ট বড় পরিসরে৷ দোকানে বড় ডেচকিতে দুধ ফুটতে থাকত৷ রকমারি পাউরুটি, হরেক বিস্কুট, পান, বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই ….কি না ছিল!

ভোর চারটে নাগাদ দোকানের ঝাঁপ খুলে যেত৷ উনুনে আঁচ পড়ত৷ রোজই এ সময় রাস্তায় নাম সংকীর্তন শোনা যেত৷ আধো ঘুমে আধো জাগরণে বুঝতাম দোকান খুলে গেছে৷ জেলের দল নদী বা পুকুরে জাল নিয়ে যাবার আগে দোকানের সামনে জড়ো হত চায়ের আশায়৷ তাদের চাপা গলায় আলাপের আভাষও পেতাম৷

উঁচু ক্লাসে পড়ার চাপ বাড়লে এই সময় উঠে ছাদে চলে আসতাম৷ পূব আকাশ লাল হয়ে উঠতো৷ দোকান আরও সরগরম হয়ে উঠতো। প্রথম ভাড়া নিয়ে বের হবার আগে রিক্সাকাকুরা, ভ্যানকাকুরাও চায়ে গলা ভেজাতে আসতো। বেলা বাড়ত৷ বেকারি থেকে সম্ভার নিয়ে ফেরিওয়ালা নামিয়ে যেত দোকানে৷ দুধ আসত ৷ কলাও ৷ আমার বড্ড লোভ হত যখন ওই ডেচকিতে ফুটে ফুটে ঘন হওয়া দুধে পড়া সর পাউরুটিতে লাগিয়ে খদ্দেরকে জেঠু দিতেন৷ মা রুটি আনিয়ে বাড়িতে তখন সরের টোস্ট করে দিতেন৷ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিস্কুট কিনে আনতাম আর আনতাম ‘হেমা মালিনীর খোপা’৷ ভগবান জানে বানরুটির ও রকম অদ্ভুত নাম ছিল কেন! দোকানের বেঞ্চ ভরে উঠত খদ্দেরে৷ তাদের চাপা আলাপ কখনও কখনও অশান্তির চিৎকারে ফেটে পড়ত৷ দোকানের কাজে সাহায্যকারী কিশোর বান্টা গামলার জলে ধুয়ে চলত কাপ, গ্লাস৷ কাঠের খোপ করা ট্রেতে চা দিয়ে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বল বা রান্নাবাটি খেলায় যোগ দিয়ে যেত৷ দুপুরে ধার বাকির হিসাব মেলাতে বসত জেঠা৷ কোনোদিন হয়ত বা চান খাওয়া করতে বাড়ি যেত৷ তখন জেঠার ছোটভাই দোকান সামাল দিত৷ আশাপাশে অনেক দলিলখানা ছিল বাড়িগুলোর এক তলার খোলা রোয়াকের সংলগ্ন ঘরে৷ এই সব দলিলখানা, এস ডি ও অফিস আর আমার দাদু বাবার ডাক্তারখানায় লোকের ভিড় থাকত বলে চায়ের দোকানটিও জমে উঠত৷ মাঝে মাঝে বাকিতে খাওয়া খদ্দেরের সাথে লেগে যেত হিসাব নিয়ে মার মার কাট কাট৷

তবে এমন মগ্ন পাঠক চা দোকানের মালিক আমি আর কখনও দেখব কিনা জানি না৷ লাইব্রেরি তো বটেই পাড়ার নানা জনের বাড়ি থেকে বই সংগ্রহ করে বই পড়ে চলতেন জেঠু ক্রেতা আসার অবসরে৷ বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর জেঠু দোকানের পাট গুটিয়ে ছিলেন৷ তবু মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন পুরোনো স্হান৷ আজ সেই জেঠুও নেই৷ বাড়ির মালিকানাও বদলে গেছে৷ সে দোকানঘর বন্ধ পড়ে আছে৷ তার দরজা খোলে শুধু আমার মত আরও অনেকের মনে৷

পর্ব – ৩

আমাদের বাড়ির উল্টো দিকের যে তিনতলা বাড়ির কথা আগের পর্বে উল্লেখ করেছি, তার একতলার সামনের অংশে ছিল তিনটি দোকান ঘর। পাশের সরু গলিপথে ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করা যেত। সেই বাড়ির নানা তলায় নানা পরিবারের বাস ছিল।

রণজিৎ জেঠার চায়ের দোকানের পাশে ছিল সুরেশ জেঠার সোনার দোকান, যেটা এখন জেঠার ছেলের হাতে ৷ ওই দোকানেও মাঝে মাঝে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে ঝামেলা লেগে থাকত৷ সেটা আমাদের মতো অল্পবয়সীদের মাথা ঘামাবার বিষয় ছিলনা।আমার উৎসাহ বরং তার পাশের দোকানটি নিয়ে ৷ অনেক ছোটবেলায় দেখেছি মনিজেঠাকে ওই দোকানে রেডিও বিক্রি করতে ও সারাতে ৷ মনে পড়ছে, তারপর চা পাতা বিক্রি করতেও দেখেছি ৷ তারপর দেখলাম জেঠা মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি ভাড়া দেবার ব্যবসাতে নামলেন ৷ তখন বেশ সকাল সন্ধ্যে পাড়া মুখরিত হত নানান গানে ৷ ততদিনে স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ প্রায় ৷ মনে রঙ ধরছে ৷ রোমান্টিক গানগুলো যে স্বাভাবিক ভাবেই বড় ভাল লাগত বলাই বাহুল্য ৷ পরবর্তী কালে মনিজেঠা আবার ব্যবসা পাল্টাতে ওই বক্স মাইকদের চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখেছি।

অল্প বয়সের দুষ্টু বুদ্ধিতে একটা ছড়া নিজের ডায়েরিতেই চুপচাপ লিখে রেখে ছিলাম।

‘ননীর মাইক ভারি অমায়িক,

বাজে না কখনও ভুলে,

সেই দেখে ভাই, ননী বড় রেগে

মাইকটা রাখে তুলে ৷’

এরপর দীর্ঘদিন দেখেছিলাম জেঠা লটারি টিকিটের ব্যবসা করতেন ৷ ওই বাড়িরই এক তলায় ভেতরের অংশে সপরিবারে থাকতেন অনেক অনেক বছর। পরে ওখানের বাস উঠিয়ে কাছাকাছি অন্য বাড়িতে চলে যান।

ওই বাড়িরই তিনতলার এক বাসিন্দার সাথে আমার প্রথাগত শিক্ষারম্ভের যোগ, যে শিক্ষা আমায় আজ স্বনির্ভর ও চিন্তাশীল করেছে।

কল্যাণী মৈত্র যে হিন্দু বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন তা আমার জানা ছিল কি না মনে নেই, তবে পাড়ার সব ছোটরা তাঁকে দিদুভাই বলতাম। সেই যে কবে স্বামীকে হারিয়ে সাদা শাড়ি ধরেছিলেন জানি না। প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন, দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছিল। একা মানুষটি তিনতলার একটি ঘরে ভাড়া থাকতেন। আটপৌরে শাড়ি পরা, হাতে থাকতো গোল হ্যান্ডেলওয়ালা কাপড়ের ব্যাগ না কি বটুয়া, তাও আজ ঝাপসা। কিন্তু ঝাপসা নয় তাঁর অগাধ স্নেহ আমাদের সব ছোটোদের জন্য।

তখনকার দিনের বাড়ি যেমন হতো আর কি, মূল ঘরগুলোর দুদিকেই লম্বা চওড়া টানা বারান্দা। সেই সামনের বারান্দা সব ভাড়াটের। কিন্তু পেছনের অংশটা দুভাগে পার্টিশন করা। দুই ভাড়াটের রান্নার ব্যবস্থা যার যার দিকে। দিদুভাইও তাঁর একখানা ঘর আর পেছনের বারান্দার অংশে পরিপাটি করে থাকতেন। বাসিন্দাদের পেছনের দিক হলেও আসলে সেটা কিন্তু বড় রাস্তার দিকে ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে রাস্তার উল্টো দিকে এই রান্নাঘরের দিকটা দেখা যেত।

একটা খাট, ঠাকুরের আসন, একটা টিভি নিয়ে কি অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর ! বারান্দার অংশে কাঠের একটা ছোটো ঘেরাটোপে তাঁর তোলা জলে হাত মুখ ধোয়ার, স্নানের ব্যবস্থা ছিল। কারণ পাঁচ ছয় ঘর ভাড়াটের জন্য এক তলায় কুয়োতলা ও বাথরুম ছিল। ওনার পক্ষে বারবার ওঠানামা বোধ হয় সম্ভব হতো না।

যাই হোক, একদিন বাবা বা মা জানালো দিদুভাইয়ের কাছে আমাকে স্লেট পেন্সিল আর বর্ণপরিচয় নিয়ে যেতে। আমার না কি পরীক্ষা হবে।

ততদিনে ঘরে অক্ষর পরিচয়, বানান আর নামতা শেখা হয়ে গেছে। গুটি গুটি পায়ে দিদুভাইয়ের কাছে গেলাম। আমাকে কয়েকটা বানান লিখতে দিলেন, আর নামতা বোধ হয়। তারপর বাড়ি চলে যেতে বললেন। পরে বুঝলাম আমাকে হিন্দু বালিকা প্রাথমিকে পড়তে যেতে হবে। দিদুভাইয়ের কাছে admission test দিয়ে পাশ করে গেছি। এখনকার দিনে এমন test কারো হয় কি না জানি না। তবে আমার এমনই হয়েছিল।

ভোর ভোর উঠে স্কুলে যাওয়া। কয়েকদিন মায়ের সাথে যাওয়ার পর দিদুভাই মাকে বারণ করে দিলেন যেতে। ওনার সাথে তারপর অনেক দিন স্কুলে গেছি, যতদিন না যথেষ্ট বন্ধু বান্ধব জোটে, আর আগে আগে পৌঁছে প্রেয়ারের আগে কুমীরডাঙা খেলার ঝোঁক চেপে ধরে। তখন পাড়ার বন্ধুরাই লাফিয়ে লাফিয়ে স্কুলে চলে যেতাম।

দিদুভাই স্কুলে দিদিমণি। বাড়িতে কিন্তু দেদার প্রশ্রয়ের মানুষ। ওনার ঘরে যখন তখন টিভি দেখার ভিড়ে আমিও থাকতাম। এই নেশার জন্য বাবার কাছে যথেষ্ট তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছিল।

ওনার নাতনিরা এলে আরও মজা হতো। পাড়ার সত্যময় পাঠাগারে ওনার কার্ড ছিল। ও বাড়ির আরেক বাসিন্দা ছোড়দির সাথে সেই কার্ড নিয়ে প্রথম লাইব্রেরি যাওয়া আর বই তুলে পড়া অন্যতম সুখস্মৃতি।

কল্যাণী দিদিমণি ভক্তিমতি নারী ছিলেন। দীর্ঘদিন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সরস্বতীর পূজার ভোগ, আর গোপালবাড়ি দুর্গা মায়ের ভোগ রাঁধার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। অবশ্যই এইসব ছবি আমার মনে আজও ভাসে।

খুব বেড়াতে ভালোবাসতেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে এসে সেই সব গল্প শোনাতেন। স্বভাবতই তখনকার সাধারণ গৃহস্থের এত ঘোরার সুযোগ ছিল না। তাঁর এই গল্প মা কাকীমারা খুব উপভোগ করতেন।

অনেক বয়স হয়ে যাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই দিদুভাইয়ের বড় মেয়ে যিনি নিজেও হাসপাতালের নার্স ছিলেন, মা কে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখেন। সেই বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজায় বছর বছর এ পাড়ার সকলেই পাত পেতে ভোগ খেতাম। তা ভোলার নয়।

সকলের প্রিয়জন কল্যাণী দিদিমণির কোনো ছবি আমার কাছে নেই। সাদা সুতি বা অরগ্যান্ডির সুতোয় ফুল তোলা শাড়িপরা সেই স্নেহময়ী নারী আজও আমার মনের সিন্দুকে পোর্ট্রেট হয়ে আছে।

পর্ব – ৪

আমার প্রিয় তিনতলা বাড়িটার কথায় না হয় আবার পরে ফিরব। এখন এই ছয় ঘর এক ফালি উঠোন থেকে সংকীর্ণ গলি দিয়ে বার হয়ে বড় রাস্তায় উঠে আসি। এই তিনতলা বাড়ির পাশের বাড়িটা ভাদুড়ীদের।

আর ভাদুড়ীদের এই অংশে একটি মুদিখানার দোকান চালাতেন মনাজেঠা৷ দোকানটার আকর্ষণ আমার কাছে কিছু কম ছিল না। ওই দোকানে আমার প্রথম দোকান করার হাতেখড়ি৷ তখন রাস্তাঘাট এত বেগবান যান সঙ্কুল ছিল না৷ মা আমাকে টুকটাক দরকারে পাঠিয়ে দিত দোকানে৷ রাস্তাটা পার হয়ে দোকানে গিয়ে বারান্দায় ওঠার আগে পর্যন্ত ঠাকুর নাম জপার মত বিড় বিড় করতে করতে যেতাম খরিদ করার দ্রব্যের নাম৷ ভুলে যাওয়া স্বভাব আমার নতুন না৷ দোকানে দাঁড়িয়ে নামকটা বলে হাঁফ ছেড়ে বারান্দায় রাখা বেঞ্চে বসে পা দোলাতে থাকতাম৷ তখন এত প্যাকেটের যুগ ছিল না৷ সরষের তেলের টিন থেকে আসা ঝাঁঝালো গন্ধ, বস্তায় খোলা নুনের চিটচিটে ভাব, নানা মশলা, গুড়ের ডিব্বা থেকে গুড়ের বাস সব মিলেমিশে বাতাস অদ্ভুত ভাব ধরে থাকত৷ কাচের হরলিক্সের শিশি বাড়িয়ে দিলে শিশির ওজন মেপে নিয়ে ওদিকে একটা ছোট্ট বাটখাড়া চাপিয়ে কি সুন্দর তেল তুলে তুলে মাপা হত৷ কত সাইজের ঠোঙা, নানা মাপে কাটা কাগজ সাজানো থাকত ঠিক ঠিক পরিমাণের মালের জন্য৷ ভেতর দিকের একটা অন্ধকার ঘরে বেশি বেশি মাল মজুত করা থাকত৷

মনাজেঠার কাছে আমায় কোনো আব্দার করতে হত না৷ গেলেই কাগজের টুকরোতে মোড়া ডালমুট বা এক টুকরো মিছরি পেয়ে যেতাম হাতে৷ মানুষ তখন বোধ হয় খুব বেশি লাভ ক্ষতির হিসাবে মেতে থাকত না৷ সেই ভালবাসাটুকুর কথা ভাবতেই আজও এত দিন পরে মনটা কেমন অন্য রকম হয়ে যায়৷

কখনও কখনও দোকানে ভিড় থাকলে অপেক্ষা করতে হত ৷ কে না জানে বড়দের গল্প গিলতে ছোটদের ভীষণ ভাল লাগে৷ মনাজেঠার দোকানে জোরদার আড্ডা জমতো৷ সেই আড্ডার মধ্যমণি হতেন প্রায়শই এক গিলে করা পাঞ্জাবি, ধপধপে ধুতি পরা ব্যক্তি৷ সবাই তাঁকে ‘মাষ্টার মশাই’ বলে সম্বোধন করত, আমার বাবাও ৷ পরে একটু বড় হলে বুঝলাম উনি কালনার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চিত্তরঞ্জন রায় ৷ দীর্ঘদিন ছিলেন শহরের প্রথম নাগরিক ৷ এখন ভেবে দেখি, তখনকার আড্ডা ছিল অনেক খোলামেলা ৷ মানুষ নিজের মতামত ব্যক্ত করলেই রাজনৈতিক শত্রু হয়ে যেত না।

আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, খোলা বস্তায় রাখা চিনি নুন ইত্যাদি খেয়েও তখনকার মানুষ দিব্যি ভালই থাকত৷

পরবর্তীকালে মনাজেঠা এই দোকানে মুদিখানার পাশাপাশি লেপ তোষক বানানোর ব্যবসারও চেষ্টা করলেন৷ দোকানে ঝুলতো বেড কভারও ৷ সেই সময় অবশ্য আমি আর দোকানে বসে পা দুলিয়ে আড্ডা শোনার মত ছোট ছিলাম না৷

মনিজেঠা আর মনাজেঠা কেউই আজ আর এ পৃথিবীতে নেই ৷ মনাজেঠার দোকানটারও কোনো অস্তিত্ব নেই আজ ৷ মনিজেঠার দোকানেরও মালিক পাল্টে গেছে ৷ আধুনিক যুগোপযোগী রঙচঙে পশরা সেজেছে তাতে ৷ কিন্তু ঐ মানুষগুলো থেকে গেছেন পাড়ার সব পুরোনো বাসিন্দাদের মনে ৷ কোনো কোনো লোড শেডিংয়ের রাতে বর্তমানের হাইমাস্টগুলো কানা হয়ে গেলে চোখ বুজলে দেখা যায় সেই পুরোনো ছবি৷

এই দুই দোকানের মাঝে আর একটি দোকানও ছোট্ট থেকে দেখে ছিলাম, বস্তুত ইদানিং তার জন্য দোকান শব্দটা ব্যবহার করলে নব্য যুগের খোকা খুকিরা নাক সেঁটকাবে। কারণ সেটা একটা ষ্টুডিও ছিল। হাতে হাতে ডিজিট্যাল ক্যামেরা আর দামি মোবাইল নিয়ে ঘোরা এই প্রজন্ম অবশ্যই পাড়ায় একটা ষ্টুডিও থাকার গুরুত্ব কল্পনা করে উঠতে পারবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পাড়ায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দু দুটো ষ্টুডিও ছিল। আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি, আলোচ্য ষ্টুডিওটা চালাতেন সুধীর জেঠু। পেছনে ডার্ক রুমে তারে ঝুলতো সারি সারি ক্লিপ আঁকা ভেজা ভেজা ছবি। রাস্তার ওপরের ঘরে বেতের চেয়ার, কাঠের টাট্টু ঘোড়ার পেছনে দেওয়াল জোড়া ব্যাকগ্রাউন্ড আঁকা। আকাশ, সিঁড়ির ধাপ, থাম না কি আরও অন্য কিছু ছিল সেই পটে, তাই আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। শুধু মনে আছে এইখানে আমার অনেক ছবি তোলানো হয়েছিল। আমাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল বিরাট টেলিফোনে ছদ্ম ডায়ালরত আমার ছবি। আর অবশ্যই মনে আছে সেই ষ্টুডিওর অন্দরে রিল থেকে সাদা কালো কাগজের ওপর ছবি ফুটে ওঠা দেখার অপার আনন্দের কথা। কালো সাদা মহিলারা তারপর দক্ষ তুলির টানে কি সুন্দর সিঁথিভরা লাল সিঁদুর আর টিপে জীবন্ত হয়ে উঠতেন।

পরবর্তীকালে জেঠুর ছেলে নবকুমারদা ষ্টুডিওটা বেশ ঝকঝকে করে সাজিয়ে বারান্দা অব্দি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ততদিনে ছবির বাজার রঙিন থেকে রঙিনতর হয়েছে। অ্যালবাম, ফটোস্ট্যান্ড ইত্যাদিও বিক্রির জন্য রাখতো। কিন্তু কোনো কারণে নবকুমারদা ওর ব্যবসার স্হান পাল্টে পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে চলে গেল। সেখানে ছায়াছবি পুরোনো নামেই নতুন দোকান চালু হয়।

সেই পাড়ার আর একটি ষ্টুডিওর মালিক ছিল তপনকাকা। দোকানের নাম চিত্ররূপা। সেটা ছিল ঠিক বর্মণ ডাক্তারখানার মোড়ে। মসজিদে যাওয়ার গলির ডানহাতে। খুব হাসিখুশি তপনকাকার ষ্টুডিওটাও মোটামুটি একই রকম ছিল। আলাদা ডার্করুম আর ব্যাকড্রপ সিন, বেতের চেয়ার, কাঠের ঘোড়া এই সব দিয়ে সাজানো সেই ষ্টুডিও একদিন তার রমরমা দিন পেরিয়ে অন্ধকারে ডুবে গেল। কাকা তারপরেও অনেক দিন ছবি তুলতে নানা জায়গায় যেতেন লোকের ডাকে।

হায় রে হায়! সারা ভারতজুড়ে এমন সুন্দর আলো ছায়ামাখা ষ্টুডিওগুলোর দিন সত্যিই গিয়েছে। চুপচুপি দুই চখাচখিকে ছবি তোলানোর জন্য অচেনা কোনো ষ্টুডিওতে উঁকি দিতে হয় না।পাসপোর্ট ছবির তাগিদ পড়লেই মানুষ বোধ হয় ইদানিং ষ্টুডিওমুখো হয়।

পর্ব – ৫

পুজো এলে যেখানেই থাকি মন পড়ে থাকে ছেলেবেলার পুজোর সামিয়ানার তলায়। তাই এই ধারাবাহিক রচনার নতুন কিস্তি লিখতে বসে বার বার মনে মনে ফিরে যাচ্ছি ছোটবেলার পুজোতে। কালনাতে বেশ কিছু নাম করা বনেদী পুজো আছে। যেমন সেন বাড়ির পুজো (বিখ্যাত জবা কুসুম তৈল যাঁদের), তে পুতুল বাড়ির পুজো, চ্যাটার্জী বাড়ির পুজো। এই সব পুজো ছাড়াও বেশ কিছু পুজো অনেক অনেক বছর ধরে হয়ে আসছে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগেও দুর্গাপুজো করার কথা চট করে কেউ ভাবতো না। তাই পাড়ায় পাড়ায় আজকাল যত পুজো দেখা যায় তত পুজো নজরে পড়তো না।

আমাদের ডাঙাপাড়া, লাগোয়া ভাদুড়ীপাড়া, সিদ্ধেশ্বরী পাড়ার অনেকেই তখন গোপালবাড়ির দুর্গা পুজোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

গোপালবাড়ি কালনার দ্রষ্টব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলার অমূল্য পঁচিশ চূড়াগুলোর মধ্যে একটি। টেরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ। ছোটোবেলায় এত বুঝতাম না। আর তখনও কালনার সম্পদগুলো পুরাতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করেনি। ফলে গোপালবাড়ি ও তার সংলগ্ন মাঠ ছিল ছোটোদের মস্তির আখড়া। গোপালজীউর মূর্তির নিত্য সেবা হতো মন্দিরে। উঁচু রোয়াকের ওপর মূল মন্দিরের পাশে ছিল বেশ কয়েকটা ভাঁড়ার ঘর ও ভোগের ঘর। সামনে বিস্তৃত চাতাল। মূল ফটকের দুইপাশে শিবের মন্দির। একটা ঝাঁকড়া হওয়া বকুল। পূর্বদিকে তুলসী মঞ্চ। এই তুলসীমঞ্চ লাগোয়া আর একটা লম্বা রোয়াক। পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। এর পেছনের দিকে খোলা মাঠে রাসমঞ্চ। পিনাকী মেমোরিয়াল এণ্ড এথেলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে এই চাতালে, রোয়াকে আর বাইরের মাঠে (মিলনচক্রের মাঠ) চলত নৃত্য, আঁকা আর খেলার প্রশিক্ষণ। সত্যি কথা বলতে কি শহরে তখন এই রকম উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। কারণ এইসব চর্চা ছোটোদের মধ্যে যে দরকার, তা সব অভিভাবক ভাবতেন না।

সারা বছর আমাদের অতি আপন গোপাল বাড়িতে কিন্তু দুর্গা পুজোর সময় একটা অন্য রং লাগতো। ঠাকুর বানানো শুরু হতো, বড়দের আলাপ আলোচনা চলতো। তারপর একদিন স্কুলের ছুটি পড়তে না পড়তেই আমরা দেখতাম গোপালের ঘরের সামনের বারান্দায় বড় সাদা ফুলের আ্যপ্লিক করা বিরাট একটা লাল কাপড় টাঙানো হয়ে গেছে। আপাতত গোপাল ভেতরবাড়ির মানুষ। মা দুর্গাই এই বারান্দায় ঝলমল করে উঠলেন অস্ত্রে, লাল শাড়িতে, সোনালী গহনায়। বারান্দার দক্ষিণ পাশে হলো বেলতলা। কি একটা আনন্দসুর ছড়িয়ে পড়ত ছোটদের মধ্যে তা আজ কাউকে বোঝাতে পারব না!

আগেই বলেছি, তখন পুজোর সংখ্যা কত কম ছিল! তাই একাধিক পাড়ার মানুষের ঢল নামতো গোপাল বাড়িতে। বোধনের সময় থেকে তো বটেই, বিশেষ করে ভিড় দেখতাম মহাষ্টমীর অঞ্জলি দেবার সময়। এই পুজোর মূল মানুষটি ছিলেন ঝানুদাদু। এক আশ্চর্য আনন্দময় মানুষ। গোপাল বাড়ির ঠিক পেছনেই তার বাস ছিল।

অষ্টমীর অঞ্জলি আর দশমীর বরণের সময় মা কাকিমাদের পেছনে ছোটদের একটা দল থাকতো। বিকেলে বিকেল আলো থাকতে থাকতে প্রতিমার ভাসান হতো। অনেক ছোটরাও হেঁটে হেঁটে মহিষমর্দিনী ঘাটে চলে যেতাম কাকু জেঠুদের সাথে। তখন কিন্তু মহিলাদের খুব একটা ভাসানের দলে দেখা যেত না। আর রাস্তায় ভাসান নৃত্য তো অভাবনীয় ছিল।

ভাসান শেষে ফিরে মিষ্টিমুখের পালা আসতো। সন্ধ্যায় আবার রোজকার মতো অন্ধকার ছেয়ে ফেলতো ঠাকুর দালান। শুধু একা একা জ্বলতে থাকা প্রদীপটা ফিসফিস করে ছোটদের কানে কানে বলতো, আর পরীক্ষা তো এসে গেল। পড়ায় মন দাও। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যাবে।

এই গোপাল বাড়িতেই আমি কুমারী হয়েছিলাম। সেই কোন খুদে বয়সের সে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর অনুভূতি। ঝানুদাদুই পুজোর পর কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। কত ফল মিষ্টি, সাজের জিনিস আমার সঙ্গে এসেছিল, এখনও ভাবতে আনন্দ হয়।

এই ঝানুদাদুকে আমরা কখনও জামা পরতে দেখিনি। খালি গায়ে ফুলপ্যান্ট পরে, এক মুখ কাঁচা পাকা দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ছোটদের অগাধ স্নেহ করতেন। গোপালবাড়ির বাতাপি লেবু পেড়ে দিতেন। খাওয়ার আগেই তা দিয়ে বল খেলা হয়ে যেত।

অনেক বছর ধরেই গোপাল বাড়িতে নিয়মিত সন্ধ্যারতি, ঝুলনযাত্রা, রাস ইত্যাদি পালন হয়। ভক্তিমূলক গান বাজনার আসর বসে। আমাদের পরের প্রজন্মও এই পালা পার্বন ও বিকেলে নির্মল খেলাধুলার জায়গা হিসাবে গোপালবাড়িকে আপন করে পেয়েছে। এখন অবশ্য শুনি পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনেক বিধি নিষেধ আরোপ করেছে ।

পরবর্তীকালে পুজোয় কালনায় থাকলে অবশ্যই গেছি গোপালবাড়িতে, খুঁজে পেতে আমার সেই ছেলেবেলাটাকে। কাকিমাদের জেঠিমাদের জায়গায় পুজোর দায়িত্বে এসেছে দিদিরা বৌদিরা। কত জন হারিয়ে গেছেন কালের নিয়মে। তবু অষ্টমীতে সোনারোদ হাতছানি দিলে মনে মনে ওল্টাই ছবির বই। মনে হয়, এই তো দিদুভাই ভোগ রাঁধছেন রথের বারান্দার পেছনের একটা ঘরে, ঝানুদাদু বেছে বেছে বেলপাতাতে সিঁদুর লাগাচ্ছেন।

এভাবেই প্রতি বছরের পুজো সেই ছোটোবেলাটা সিন্দুক থেকে টেনে বার করে রোদে মেলে তরতাজা করে আবার তুলে রাখে।

পর্ব – ৬

পুরোনো ছবি ব্যস্ততার সময়েও কখনও চোখের ওপর ভেসে আসে বানের মত৷ কত দরকারি কথা ভুলে গেছি, অথচ কত তুচ্ছ স্মৃতি মনে জেগে আছে, ভাবলে অবাক হতে হয়৷ আর শীত আসি আসি করতেই কালনার আর এক অনুষঙ্গ বার বার মনের থেকে জিভ অব্দি উঠে এসে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই অপূর্ব মাখা সন্দেশের স্বাদ গন্ধ অন্তরে চাখতে চাখতে এই পর্বটা লিখে ফেলি।

আমাদের সেই বাড়ির বাঁ দিক ঘেঁসে আজও যেমন আছে সেদিনও তেমন ছিল তিনতলা বাড়িটা৷ তার একতলাতে আজও তেমনি আছে মিষ্টির দোকান৷ সত্যি কথা বলতে কি, হাঁদা ভোঁদার কথা গল্পেই শুধু পড়েছি তা নয়, ভোঁদা নামক কাউকে ছোট থেকেই জলজ্যান্ত দেখেছি৷ তবে সে ভোঁদা মোটেই হাফপ্যান্ট পরা ছোট্ট ছেলে নয়৷ তিনি কালনার নামকরা মোদক৷ ভোঁদা ময়রার দোকানের খ্যাতি কালনার বাইরেও তখন প্রসারিত ছিল৷

একতলার বড় অংশ জুড়ে দোকান ঘর৷ বারান্দায় বড় বড় মাটির উনুন৷ উহু বাবা! এখনকার মত ভসভস করে গ্যাসে চলত না মোটেও৷ কাঠখেকো ছিল সেগুলো৷ ভেতরে কারিগররা সর্বদা ব্যস্ত৷ সকাল সকাল কাঠের রেকাবি ভরে ভরে গরমাগরম সিঙারা, নিমকি তৈরি হয়ে যেত৷ গরম জিলিপি, আর গজা হত আর একটু বেলায়৷ ঘরের সামনে কেউ তখন সাইকেল চেপে কচুরি ডালপুরি বলে হেঁকে যেত না, ম্যাগি তখন জাতীয় খাবারে পরিণত হয় নি, পাড়ায় পাড়ায় তেলেভাজা বা জলদিখাবারের দোকানও চোখে পড়ত না৷ তাই যে সব কালনাবাসীর সকালের বাসি কাজ আর পুজোর পর পান্তা কি গরম সেদ্ধভাতে রুচি ছিল না, তারা অবশ্যই হাতেগোণা কয়েকটি ময়রা দোকানে এক চক্কর লাগিয়ে নিমকি সিঙারার জোগাড় করতেন দুটি মুড়ি খাবার আশায়৷

তাই সকাল থেকে দোকানে লাইন পড়ত৷ এক ক্ষেপ ভাজা শেষের মুখে কেউ চারটে সিঙারা চেয়ে দুটো আছে দেখে মন খারাপ করে আর এক ক্ষেপ ভাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন রাস্তার রোদ উপেক্ষা করে। যেন ব্যাচে ব্যাচে অষ্টমীর অঞ্জলির প্রতীক্ষা৷

যাইহোক, এই দোকানের আসল খেল শুরু হত গয়লারা সন্ধ্যে সন্ধ্যে ছানার বালতি নিয়ে হাজির হতে৷ মাখা সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ, পান্তুয়া, ল্যাঙচা…ওফ্ এখনও আমি যেন চোখের সামনে দেখছি বিশাল কড়াইয়ে লম্বা খুন্তির খেলায় ছানা থেকে সন্দেশের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য৷ ছোটবেলায় কত দিন পড়ার পাট শেষ করে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কড়াই থেকে গরম সন্দেশ নামলে কিনে নিয়ে যাব৷

ভাজা ল্যাঙচার গন্ধ কেমন জানো? পেটুক মন পড়া ভুলে কেমন লাফ মেরে হারিয়ে যেত ঐ গন্ধের পিছে পিছে তা সামনে বসা কেউ বুঝতেও পারত না৷ ল্যাংচা বা পান্তুয়া যখন সদ্য সদ্য রসে পড়ে অথচ পুরোপুরি রসাল হয় না, একটা ভাজা ভাজা ভাব থেকে যায়, অথচ রস রসও হয়েছে, সে ল্যাংচার জন্য আমি এখনও একশবার ভোঁদা ময়রার দোকানের পাশের বাড়িতে জন্মাতে পারি৷ সে সময়ে কালনায় মিষ্টি ভ্যারাইটিতে নয়, কোয়ালিটিতে কাটত৷ জোড়া সন্দেশ, জিভেগজা, দানাদার শো কেসে ট্রেতে খদ্দেরের অপেক্ষায় সেজে থাকত৷ এই দোকানের মিষ্টি বড় বড় মাটির ভাঁড়ে শুয়ে শালপাতায় মাথা ঢেকে সুতুলির প্যাঁচে ঝুলে ঝুলে দূরের আত্মীয় বাড়ি পাড়ি জমাত৷ বড় বড় কাগজের বাক্সে মাখা সন্দেশ বিদেশ ভ্রমণে যেত৷ শ্বশুরবাড়ি বা বেয়াইবাড়ি ভোঁদা ময়রার দোকান ফেরতই যেতে হত৷ শীত পড়তে নলেন গুড়ের সন্দেশ বানানো শুরু হলে তো কথাই নেই। গরম সন্দেশের মন মাতানো গন্ধের থেকে ঠাণ্ডা সন্দেশের স্বাদ বেশি ভালো কিনা সে রহস্যর সমাধান করার জন্য আমি দুটোই যথেচ্ছ খেতাম।

দোকানঘরের পাশ দিয়ে মূল বাড়িতে প্রবেশ করা যেত একতলার একটা ঘর দিয়ে৷ পুরো একতলাটা মিষ্টি কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত৷ ছোট বড় কত ধরণের নতুন ভাঁড় ধুয়ে ধুয়ে রাখা থাকত৷ খাবার ঢাকা দেবার জন্য বা খদ্দেরকে খেতে দেবার জন্য শালপাতা জড়ো করা থাকত৷ ভোঁদাদাদুর নাতি নাতনিরা আমার ছিল খেলার সাথি তাই ঐ বাড়িতে অবারিত আনাগোণার দরুণ আমি এসব দেখতে পেতাম৷ দাদুর মেয়ের ঘরের বড় নাতনি টুম্পা মামাবাড়ি এলেই দাদু আমায় ডেকে জানিয়ে দিতেন৷ আমরা সমবয়সী বলে দারুণ জমত৷ একতলার ভেতরের একটা ঘরে বাড়তি মিষ্টি ঢাকা থাকত৷ অনুষ্ঠানের বায়না থাকলে বা নববর্ষের দু এক দিন আগে কারিগরদের ব্যস্ততা চরমে উঠত৷ পুরো একতলাটায় কেমন একটা রসমাখা গন্ধ যেন জড়িয়ে থাকত৷ এই গন্ধ আমার মনে মনে চিটে হয়ে আজও আটকে আছে৷ এই চিটচিটে ভাব আমি হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গে রেখে দেব৷ বাড়িতে তৈরি করা টিফিনের বদলে প্রায়শই এক দু’টাকা পেতাম স্কুল যাবার আগে৷ টিফিন কৌটো বাড়িয়ে পছন্দ মত মিষ্টি দিতে বলতাম দাদুকে৷ বেশিরভাগ দিন মিষ্টি টিফিন দেখে বন্ধুরা হাসাহাসি করত৷ কিন্তু আমি নির্বিকার৷ মুড়ি বা ফলের থেকে মিষ্টি আমার কাছে বেশি লোভনীয় ছিল৷ আর মোহনবাগান জিতলেই দাদু হাঁক দিত রেডিও বন্ধ করে। টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলত সন্দেশ কিনে আনতে। আমিও এক লাফে রাস্তায়।

ভোঁদাদাদুর দোকানের সাথে আরও একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে৷ তখন আমি কলেজ৷ আমাদের বাড়িতে বিড়ালের কমতি কোনো কালেই ছিল না। তখন একটা আদুরে বিড়াল ছিল৷ পটকা৷ ও যেমন আমার ন্যাওটা ছিল তেমনি আমার মত মিষ্টিখোর ছিল৷ সন্দেশ বানানোর গন্ধ পেলে ও বাবার ডিসপেনসারির সামনের বারান্দায় এসে বাঁদিকে গলা ঘুরিয়ে দোকানের দিকে চেয়ে থাকত৷ যতক্ষণ না বাবা বা অন্য কেউ গিয়ে দোকান থেকে মিষ্টি আনতাম ও ঘরে আসত না৷

ভোঁদাদাদুর মৃত্যুর পর দাদুর ভাইপোরা এই দোকানের দায়িত্ব নিয়েছেন৷ ততদিনে কালনায় মিষ্টি দোকান হুহু করে বেড়েছে৷ রকমারি নানা মিষ্টিও তৈরি হচ্ছে৷ তবে পুরোনো মানুষদের কাছে আমাদের পাড়ার দোকানের কদর এখনও কমেনি৷

এই বাড়ির লাগোয়া বাড়িগুলো ছিল ভোঁদাদাদুর ভাই ভাইপোদের। মূল রাস্তা থেকে গঙ্গার দিকে যাবার গলিতে ঢুকলেই সেই বাড়িগুলোতে প্রবেশের দরজা পাওয়া যেত। এই সব বাড়িগুলো ভেতর থেকে উঠোনে উঠোনে পরস্পরের সাথে যুক্ত। আর আমাদের ছোটদের কাছে পুরো জায়গাটা ছিল লুকোচুরি খেলার স্বর্গরাজ্য। বাড়ির সকলের কাছে অত্যন্ত স্নেহ পেয়েছি। বিশেষ করে বুলিপিসি, খুকু পিসি, স্বপ্নাপিসি ছাড়াও ঠাকুমাদের কাছে।

মোজাইক করা মেঝে, সিঁড়ি আর ছাতের ওপর সিমেন্টের অনেক টব, মরশুমি ফুলের বাহার, চারতলাতে চিলেকোঠার ঘর…সেই শৈশব কৈশোরটা সত্যিই ছিল মায়াবী একটা স্বপ্ন যেন!

ভোঁদাদাদুদের বাড়িটা একটু এল প্যার্টানের হওয়ায় আমাদের একটা ঘর থেকে ওনাদের রান্নাঘর দেখা যেত। একটা শোয়ার একদম আমাদের শোয়ার ঘরের লাগোয়া ছিল। দুটো বাড়ির মাঝে শুধু জমাদার যাওয়ার রাস্তা। দুই ঘরের জানালা খুলে দিয়ে ওদের ঘরের টিভি দেখা যেত। কত হরেকরেকম্বার মতো অনুষ্ঠান এ ভাবে দেখেছি। আর মিনির বিয়ের দিন কাবুলিওয়ালার ফিরে আসা দেখে চোখের জল ফেলা আজও ভুলিনি।

আবার পেছনে বুলিপিসিদের বাড়িতে ছিল সিমেন্টের লাল মেঝেতে নানা রঙের বিরাট ফুল আঁকা। তাকে বোধ হয় ফুলকারি কাজ বলে।

বুলিপিসিদের এক তলার ঘরে টিভিতে নাম না জানা সিনেমায় ‘আয় খুকু আয়’ শুনছিলাম স্পষ্ট মনে আছে আজও।

আর এক জেঠুর বাড়ির কিছু অংশ ভাড়া দেওয়া ছিল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে। হাতের আঙুলে যখন ইন্টারনেট ছিল না তখন অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীকে দেখতাম রোজকার খবরের কাগজ আর নানা পত্র পত্রিকার সন্ধানে এখানে আসতে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন সরকারি বিজ্ঞাপন পেত এই অফিসের হাত ধরে, তাই পত্রিকা সম্পাদকদের আনাগোনা লেগে থাকতো। খুব বেশি দিনের কথা নয়, লোকশিল্পীদের ভাতা দেবার আয়োজন হলো সরকার থেকে। শিল্পীদের যোগ্যতা বিচারের ভার পড়ল তথ্য দপ্তরের। লাইন পড়ে গেল কদিন অফিসের সামনে, বড় রাস্তায়। আর অফিসে অত জায়গা কোথায়! শিল্পীদের কলা প্রদর্শনের জায়গা হলো বুলিপিসিদের উঠোনে।

সেই উঠোন জুড়ে জামরুল, আমড়া, নারকেল আর ফলসা গাছ। আমাদের রান্নাঘরের ছাতে উঠে সেই জামরুল গাছের নাগাল মিলত বলে দুপুর দুপুর চুপি চুপি কত দুষ্টু ছেলে জুটতো। আমারও কম যেতাম কি!

গাছপালাগুলো আজ বাড়ির বেশিরভাগ মানুষগুলোর মতোই শুধু স্মৃতি। এক অন্যরকম হাওয়া হঠাৎ যেই মনের মাঝে বয়ে যায় সব নেই হয়ে যাওয়া দৃশ্যপট, কথার টুকরো এমনই একান্তে খেলা করতে ভালোবাসে। সত্যিই গাইতে ইচ্ছে করে

“সেই যে হলুদ পাখি

বসে জামরুল গাছের ডালে

করতো ডাকাডাকি

আমার শৈশবের সকালে

একদিন গেল উড়ে

জানি না কোন সুদুরে…

ফিরবে না সেকি ফিরবে না

ফিরবে না আর কোনদিন”

গানের বদলে কান্নার বাষ্প গলাটাকে স্তব্ধ করে দেয়।

পর্ব – ৭

সেই তিনতলা বাড়ির কাছে আবার একবার ফিরে আসি। একটা ছোট্ট উঠোনকে তিনদিক থেকে ঘিরে থাকা ছোট্ট ছোট্ট ঘর বারান্দায় ছয়টি পরিবারের দিবারাত্রির কাব্য রচনা হতো এখানে। একতলায় উঠোনটির একপাশেই কুয়ো ও যৌথ চানঘরের ঘেরাটোপ। সবার ব্যবহারের জল এই কুয়ো থেকে বালতিতে বয়ে বয়ে তুলতে হতো দোতলা বা তিনতলায়। খাবার জন্য সম্ভবত রাস্তার টিউবকল বা বাঁকি ভরসা ছিল।

এখনকার শহুরে প্রজন্ম ভাবতেও পারবে না যে খুব সাধারণ পরিবারে রান্না খাওয়ার জল জোগাড় করা কতটা মাথা ব্যথার কাজ ছিল রোজ। তারা সরকারি জলের লাইনে আসা জল, অথবা বাড়ির কুয়ো বা সাব মার্সিবলে লাগানো পাম্পের মাধ্যমে জল তুলে রিজার্ভ করা জল কল খুললেই পায়। তখন কিন্তু পথের কল থেকে সম্পন্ন পরিবারগুলোতে মাসিক বন্দোবস্তে বাঁকের দুদিকে টিন ঝুলিয়ে জল দিয়ে যেত বাঁকি। না হলে পরিবারের যে কোনো কাউকে সে দায়িত্ব পালন করতে হতো।

বাড়ির দক্ষিণ অংশটা দোতলা, আর সামনে বড় রাস্তার দিকে তিনতলা। একপাশে সরু গলিপথে ভেতরে আসার রাস্তা, যে রাস্তায় একটা সাইকেল ঢোকানোও আমার অসম্ভব বলে মনে হতো। বাড়ির মালিকানা বদলে গেছে কিন্তু সেই তিনতলার দিকে একেবারে নিচের তলায় তখনকার মতো এখনও আছে মাধবী মামীরা। এই পরিবারটার কথা মনে হলেই মনে পড়ে মামীর মেয়ে সিদুর কথা। আমারই সমবয়সী মেয়েটার অল্প বয়সে বিয়ের পর পণের দাবির নির্মম বলি হয়েছিল।

উল্টোদিকের দোতলায় বাস ছিল কেয়াপিসির। কেয়াপিসি বাবাকে ভাই ডাকতো। আমি আর আমার ভাই পিসির বড় আদরের ছিলাম। পিসি ছিল অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহকর্মে সুনিপুণ, রন্ধন পটিয়সী এক নারী। পিসির হাতে বোনা বৌ টুপিটা বোধ হয় চল্লিশ বছর পরেও আমি ছাড়তে পারি নি।

শীত পড়লেই প্রতি বছর আমার আলাদা করে কেয়া পিসির কথা মনে পড়ে। সে এক অদ্ভুত কারণে। সেদিন বোধ হয় পঁচিশে ডিসেম্বর ছিল। কেয়াপিসির ছোট মেয়ে রিঙ্কুদি আমায় ডেকে বলল, মা ডাকছে।

তখন জলখাবার খাবার বেলা। আমি লাফ মেরে চললাম পিসি কেন ডেকেছে জানতে। পিসির ছোট্ট ঘরটা কি ঝকঝকে সব সময়। রান্না বারান্দায় দিকে একটা মিটসেফ। চার পা বসানো চারটে জল দেওয়া পোর্সেলিনের বাটিতে। পিঁপড়ের ভয়ে। ফ্রিজের রমরমা বাজারের আগে এ দৃশ্য অনেকের বাড়িতেই দেখা যেত। সেই মিটসেফটা ঘেঁসে বসতেই এক অপূর্ব অনাস্বাদিত গন্ধ নাকে এলো। পিসি এবার আমার সামনে একটা বাটি বসিয়ে দিল চামচ দিয়ে। মটরশুঁটি ফুলকপির টুকরোগুলো বাদ দিলে হলুদ হলুদ কেঁচো বাটিতে ভরা।

কি গো এটা?

খেয়ে দেখ।

আহা! দারুণ।

এর নাম ম্যাগি।

এর পর কতবার কত ভাবে ম্যাগি খেয়েছি। কিন্তু সেই প্রথমবারের স্বাদ ও গন্ধ প্রতিবার নতুন ফুলকপি ও মটরশুঁটির সাথে সাথে আমার কাছে ফিরে আসে পিসির বানানো বউ টুপিটার মতো আদুরে উষ্ণতা নিয়ে। অথচ কত কত বছর পিসি নেই।

ওই তিনতলার দিকের দোতলা ছিল ‘ভোলার মা’য়ের আন্ডারে। দুই ছেলের মা ছিলেন উনি। প্রতি বছর জোড়া কার্তিক পুজোতে আমরা প্রসাদ পেতাম। কিন্তু অসম্ভব ছুঁচিবাইগ্রস্হ ছিলেন। দোতলা থেকে একতলায় যাতায়াতের রাস্তা কখনও শুকনো রাখতেন না। আমরা ছোটরা সেই ভেজা সিঁড়ির তোয়াক্কা না করে সিঁড়ি টপকে টপকে কি ভাবে বার বার ওঠা নামা করতাম তা এখন ভাবলেই কোমর ভাঙার ভয় চেপে ধরে।

অনেক পরে ওনারা বাড়ি করে এই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে যেতে সোনা মোম দুই ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে বাবা মায়ের সাথে থাকতে আসে দোতলায়। ততদিনে আমি পাড়ার ছানাপোনা সকলের দিদিভাই হয়ে গেছি। ওদের বেশিরভাগ জনকেই পড়া দেখানোর দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

তিনতলায় কল্যাণী দিদিমণির ঘরখানার পাশের ঘরটা ছিল আমার আসল আড্ডা। ওই ঘরের কর্ত্রী ছিলেন আনন্দময়ী। স্বামী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে নিয়ে তার সংসার। এই দাদা দিদিদের সাথে এমন ভাবে বড় হয়েছি যে মনে হত না ওরা আপন দাদা দিদি নয়।

ছোটবেলায় দেখেছি, কিন্তু বুঝি নি, একটু বড় হবার পর অনুধাবন করেছি, কি টানাটানির সংসারে এরা বড় হচ্ছিল। খাওয়া পরার পর চারটি ছেলে মেয়ের পড়াশোনা চালানো সেই সময়ে একজন বাস কন্ডাক্টরের পক্ষে সত্যিই কঠিন ছিল। তবুও সেই অসম সমাজিক লড়াইয়ে বাড়ির সবাই সামিল ছিল।

ওই বাড়িতে আমি দেখেছি কি ভাবে কাগজের ঠোঙা বানানো হয়, বোনা হয় তাল পাতার চাটাই। মাটির ডাবায় গাপ্পি আর হরলিক্সের জারে ফাইটার ছিল বাড়ির ছোটছেলের শখ। শীতকালে তিনতলায় বারান্দায় যা একটু রোদ আসতো। তাই এক তলা টু তিনতলা, সব গৃহিণীরা ঘরের কাজ শেষে এসে বসতো এই বারান্দায়। হাতে হাতে উল, কাঁটা। কত ডিজাইনের আদান প্রদান। আপন খেয়ালে চলতো রেডিও। আমার মনে পড়ছে সমর কোম্পানির স্কুল বাক্সর বিজ্ঞাপন এখানেই বসে শুনেছি বলে। জানি না আজ এত বছর পরে সে কথা কেমন করে মনে পড়ল। আবার কোনো এক সন্ধ্যায় এই বাড়ির রেডিওতে শুনেছিলাম সাংঘাতিক ভয়ের এক গল্প। অল্প ওয়াটের ডুম জ্বলা সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ি ফিরতে বেজায় বেগ পেতে হয়েছিল সেদিন।

দিদিদের বিয়ে হয়ে গেল এক সময়। দাদারা কাজের জোগাড় করল। তারপর এই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে একদিন নিজস্ব বাড়িতে চলে গেল এই পাড়ার পুরোনো একটা পরিবার।

তিনতলায় এখন পুরোনো কোন মানুষ নেই। দোতলাতেও নয়। বাড়ির মালিকানাও পাল্টে গেছে। তারাই বসবাস করে দোতলা তিনতলা মিলে। এক তলায় এখনও আছে মাধবী মামীরা। উল্টো দিকের দোতলা অংশে কেয়া পিসির ছোট মেয়ে বসবাস করে। বাড়ির নক্সায় যতই অদল বদল হোক না কেন, আমার চোখে স্পষ্ট ভাসে সেই সব দিনের ছবি। সবাই মিলে রথ আর মহিষমর্দিনী মেলায় যাওয়া, কম বাজেটের গুড় আর সেদ্ধ পিঠে খাওয়া, খিচুড়ি ডিম ফিস্টি। শেওলা পড়া সিঁড়ির ধাপে পুরোনো বেলিগাছ, নাইটকুইনের ডাবা। পাড়ার ছোটদের অল্প পড়া, বেশি আনন্দের এক হারিয়ে যাওয়া শৈশব যাপন।

পর্ব – ৮

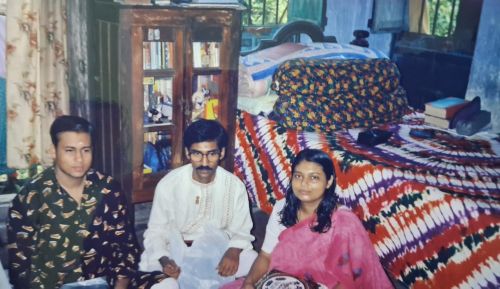

পুরোনো সেই দিনের কথার ঝুলি খুলে বসলে কেবলই হারাতে বসা সহজ জীবন যাপনের ছবিগুলো চোখের ওপর ঘুরে ফিরে আসে। ভাদুড়িপাড়া, ডাঙাপাড়ার সেই সব দিনগুলোর সব হয়ত খুঁটিনাটি মনে নেই। কিন্তু আছে তো কোথাও। জন্ম থেকে প্রায় পাঁচ বছর ছিলাম ৺উমাপদ ভাদুড়ির বাড়িতে। ভাড়াবাড়িতে থাকা কি সে বয়সে বোঝার কথাও নয়, আর বোঝার মতো কোনো পরিস্থিতিতেও পড়িনি। উমাদাদু, ঠাকুমা, বাবুনকাকা এদের যথেষ্ট স্নেহে আমার দিন কাটতো। মিনুপিসির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পিসির দুই ছেলের সাথে আমার ছবি এখনও আমাদের আ্যলবামে আছে। ধ্যাবড়া কাজললেপা তিনটে মুখ দেখলে আমার খুব মজা লাগে।

অনেক উঁচু রোয়াকের ওপর দাদুদের দোতলা বসত ঘর। পুব পশ্চিমে। আর ভাড়া ঘরদুটি উঠোনের একদিকে উত্তর দক্ষিণে। এক পাশে কুয়ো, কলঘর। মাঝে বাগান। খিড়কির দরজার পরই পুকুর। সে পুকুরের মালিকানা কার ছিল জানি না। বাড়ির প্রধান ফটক ছিল মনাজেঠার মুদিখানার পাশ দিয়ে। ওই দোকানসহ বড় রাস্তা সংলগ্ন আরও অনেক দোকান বাবুনকাকাদেরই ভাড়া ছিল। ওই পাড়ায় অনেকটা অংশই ভাদুড়িদের ছিল, যা পরে পরে ওদের হাতছাড়া হয়।

ওই বাড়িতে আমি পিয়ানো দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম কাঠের স্ট্যাণ্ডে ধাপে ধাপে রাখা মাটির কলসিতে পানীয় জল পরিশ্রুত করার ব্যবস্হা। এমন ফিল্টারের ছবি পরে প্রাথমিক স্কুলের বইয়ে দেখেছিলাম। আমাদের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়েও এই ফিল্টার ছিল স্কুলে ভর্তির পর জেনেছি।

আর একটা জিনিস দেখেছিলাম ভাদুড়িদের রান্নাঘরে, ঘুঁটে গুল আঁচের উনুনের ওপর মোটা পাইপ ঢাকা দিয়ে আঁচ দেওয়ার পর ধোঁয়াটা বাইরে পাঠাবার ব্যবস্হা। এখনকার ঝকঝকে কিচেন চিমনি ও বিবিধ ওয়াটার পিউরিফায়ারের যুগে এসব তোমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে। তবে এই অদ্ভুত সুন্দর চিমনি আমি ভোঁদাদাদুদের বাড়িতেও দেখেছিলাম। পরের দিকে পিয়ানোটা আর ওই বাড়িতে দেখিনি। পুরোনো ছায়াছবিতে পিয়ানো দেখলে এখনও আমার সেইটির কথা মনে পড়ে।

ওই বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ছিল অনেক দিনের। গান বাজনা ছাড়াও দাদু থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন। মিনু পিসির গানের প্রশংসা সবার মুখে ফিরতো। আমার যদিও প্রয়াতা পিসির গানের কথা কিছুই মনে নেই। পিসির থেকে বয়সে অনেকটা ছোট ভাই বাবুনকাকাকে কালনার সবাই চিত্রদীপ ভাদুড়ি নামে চেনে ও তার নানা বাদ্যযন্ত্রর ওপর দক্ষতার কথাও সকলে জানে, এ ছাড়াও গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তার পরিচিতি।

অত ছোটবেলায় বাড়ির মানুষদের এত সব গুণের হিসাব জানতাম না। শুধু এটুকু জানতাম ওই উঁচু রোয়াকে সারাদিন খেলনাবাটি খেলা যায়, পাশের ঘরে ভাড়া থাকা ছোট বাবুভাইয়ের সাথে দুষ্টুমি করা যায়, আর অপরূপ মুখশ্রীযুক্ত আটপৌড়ে ঠাকুমার মুখে চোখ রেখে গল্প শোনা যায়।

মাটির সরায় জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠা ইতুর লতাদের দোলে দোলে উমনি ঝুমনির গল্প গেঁথে যায় মনে।

বাবুনকাকার পিসির বাড়িও ছিল কাছেই। ওনার স্বামী প্রহ্লাদ স্যান্যাল ওকালতি করতেন। তখন শহরের অনেক বাড়িতেই গরু ছিল। ওনাদের বাড়িতেও ছিল। সেই কারণেই হয়ত আমি বাবুনকাকার পিসিকে হাম্বাদিদা বলে ডাকতাম। হাম্বাদিদা মাটি দিয়ে খুব সুন্দর খেলনার জিনিস যেমন পুতুল, উনুন, হাড়ি এসব আমায় বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তো প্ল্যাস্টিক খেলনার দেখা পাওয়া যায় নি। মিলত লোহা বা এলুমিনিয়ামের খেলনাপাতি। হাম্বাদিদার খেলনাগুলো আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। মাঝে মাঝে কেশবপুর থেকে পদ্মপিসি এসে থাকত, বাবুভাইদের সাথে মিলে মিশে খুব আনন্দ হতো।ওই বাড়ির দিনগুলো একদিন ফুরিয়ে গেল।

ভাই হওয়ার পর পর আমরা রাস্তার উল্টোদিকে দাদুর ডিসপেনশারি কাম বসত বাড়িতে চলে এলাম। বাবুভাইয়ের বাবা কোথায় বদলি হয়ে সবাইকে নিয়ে চলে গেলেন। বাবুভাইদের সাথে বড়দের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। জানি না, তারা এখন কোথায় কেমন আছে।

কিন্তু পাড়াতেই থাকার জন্য বাবুনকাকাদের বাড়িতে যাওয়া আসা ছিলই, ছিল বন্ধন।

বাবুনকাকার মা, আমার প্রিয় ঠাকুমার মারা যাওয়াটা আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক ছিল। উমাপদদাদু মারা যাবার আগে বাবুনকাকার বিয়ে হয়ে গেছিল। মণিককিমাও ওই বাড়িতে আগে যেমন স্নেহ পেতাম, তেমনি স্নেহ করে আজও।

বড় হবার পর বাবুন কাকার ঘরে আছে আরও কিছু অমূল্য স্মৃতি। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে যুগেরদীপ আর অগ্নিবীণা ক্লাবের জন্য গান বেঁধেছিল বাবা। যুগেরদীপ ক্লাবের সেবার সম্ভবত পঁচিশ বছর পূর্তি ছিল। প্রসঙ্গত কালনার বাসিন্দা নন, এমন পাঠকদের জন্য বলে রাখি কালনার সরস্বতী পুজো দুর্গাপুজোর থেকেও বেশি চমকদার। আর থিম সং টং আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। বাবুনকাকার সুরে আমরা কয়েকজন সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছিলাম। অবশ্যই আমাদের লিড সিঙ্গার ছিল রুমুদি। রুমু পালিতের গলার মোহমুগ্ধ আমি সেই স্কুল জীবন থেকেই। বাকি আমরা যারা ছিলাম তারা আহামরি কেউকেটা কেউ নই। কিন্তু সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে ছিলাম। তখন ভালো রেকর্ডিং স্টুডিও কিছু ছিলনা। দিনের হট্টগোল থেকে বাঁচার জন্য রাতে গান রেকর্ড হয়েছিল। বাবুনকাকার বাড়িতে ঘন ঘন রিহার্সালের পর এক রাত জেগে যখন রেকর্ডিং শেষ হল তখন আসন্ন সরস্বতী পুজোর আনন্দ যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেল। পরে যখন প্যাণ্ডেলে সেই গান বাজতে শুনেছি, ভীষণ রোমাঞ্চ লেগেছিল।

যখন কম্পিউটার প্রথম প্রথম পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনীয় বলে মনে হল, তখন টাইপ শেখার মতো ঘরে ঘরে কম্পিউটার শেখার তাগিদ তৈরি হল। ভাদুড়িবাড়ির ঘর ভাড়া নিয়ে তখন সফ্টটেক কম্পিউটার সেন্টার চালু করল অলোকদা (চ্যাটার্জী)। আমি টাইপ শিখেছিলাম বহু বছর, এবার কম্পিউটার সেন্টারে আনাগোনা শুরু করলাম। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কিছু দিন কাজের থেকে অকাজ অর্থাৎ অফিস টফিস না শিখে খানিক পেন্ট টেন্ট করে আমি ক্ষান্ত দিলাম।

চারিদিকে যখন ব্যাণ্ডের হাওয়া বইছে ঝিরি ঝিরি, তখন বাবুন কাকার বাড়িতে মাঝে মাঝে কিছু গানের আড্ডার কথা আজও মনে পড়ে। অবশ্যই সেখানে প্রবীর কাকার (প্রবীর মণ্ডল) গলা শোনা যেত। ওই রকমই কোনো এক দিনে আমরা জেলা বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান করছিলাম। ছোটরা বড় হয়ে দূরে দূরে সরে গেছি। কিন্তু আরও আরও ছোটদের রোজ সুরে তালে দুলতে কাছে ডাকে বাবুনকাকার ‘তরঙ্গতীর্থ’।

ভাদুড়িবাড়িতে আমার প্রথম অনেক কিছুই তাই বাড়িটার অনেক পরিবর্তনের পরেও ওই বাড়িতে একটু সময় কাটাতে ইচ্ছে করে মনে। সামনে রাস্তার ওপর স্টুডিও আর নেই, মুদিখানার ঘর ধুলোয় মিশেছে। তবুও বাড়িটার লোহার নক্সা করা দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, ওই দোতলার বিরাট ছাদ, ছাতে শুকতে দেওয়া জাল দিয়ে ঢাকা বড়ির গন্ধ আমায় কোনো এক বনেদি অস্তিত্বর ঈঙ্গিত দেয়। মনে করিয়ে দেয় ‘প্রথম আলো’ বা ‘কলকাতার কাছেই’ ইত্যাদি বইয়ে পড়া নানা চিত্রকে, যে সব চিত্র আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে শুধু গল্প হয়েই থেকে যাবে।

পর্ব – ৯

আমাদের পুরোনো পাড়ার উঁচু উঁচু রোয়াকওয়ালা বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে। আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে ছিল এমন দুটি উঁচু রোয়াকের বাড়ি যাদের ঠিক মাঝে একটি দু তিন ধাপের সিঁড়ি ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সরু পথ দুই বাড়ির দরজাকে নাগালে এনে দিত। হয়ত একই মালিকের ছিল। এর একটিতে ঝর্ণা জেঠিমা ভাড়া থাকতেন জেঠু আর দুই মেয়েকে নিয়ে। ছোটদের তখন অঢেল সময় থাকত পাড়ার সব্বাইকে বিরক্ত করার৷ আমিও করতাম৷ অর্থাৎ পাড়ায় সবার বাড়ি বকবক করে বেড়াতাম৷ ঘরে ঘরে চকোলেট আইসক্রিম না থাকলেও নিমকি নাড়ু এসবও জুটতো৷ তখনকার দিনের মা জেঠিমা কাকিমাদের এসব কিছু মনে হত না৷ তাই ঝর্ণাজেঠিমাও নিশ্চয়ই বিরক্ত হতেন না৷ দিদিরা ভালো গান গাইত। নিচের একটা ঘরে আবার দলিল লেখার কাজ হতো। সামনের চওড়া বারান্দায় ভিড় করতো কিছু মানুষ জন।

আস্তে আস্তে ছেলেমানুষ আমিটা বড় হতে হতে জেঠিমার মধ্যে একটা অন্য বিষয় খেয়াল করলাম৷ বিশেষতঃ প্রায় সন্ধ্যেবেলা আমি যখন বইপত্র নিয়ে রোজকার পড়ার অছিলায় বসতাম, রাস্তার উল্টোদিকের দোতলার ঘরটাতেও ফাঁকিবাজ চোখ বার বার চলে যেত৷ টিউব জ্বলা ঘরে বেতের চেয়ার টেবিলে বসে জেঠিমা বইপত্রে ঝুঁকে আছেন৷ বাবার কাছে পরে জানলাম, উনি লেখেন৷ কি লেখেন? গল্প, কবিতা। স্হানীয় পত্রিকা, কাগজে তখন নজরে এল ওনার নাম, ওনার লেখা৷ জেঠিমাকে সেটা অন্য রকম চেনা৷ আমিও যে ইস্কুলের খাতার পেছনে অন্তমিলের চেষ্টা চালাই বাবার মত! কিন্তু উনি কাগজ বইএ লেখেন! লীলা মজুমদার বা কামিনী রায়ের লেখা পড়ছি বইয়ে। কিন্তু কোনো মহিলা লেখককে চোখের সামনে সেই প্রথম যেন দেখলাম। আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে মফস্বলি মেয়েদের কাছে এটা কতটা অনুপ্রেরণা, আমি আজ অনুভব করি৷ হয়ত খুব বড় মাপের লেখক হয়ে উঠতে পারেন নি, হয়ত যতটা আত্মপ্রচারের দরকার ছিল তা উনি করেন নি৷ তবু কালনার পুরোনো পত্র পত্রিকার পাতায় চিরস্হায়ী হবে ঝর্ণা ঘোষের নাম৷ জানি না, কোনো সংকলন হয়েছে কি না তাঁর লেখার৷

শেষের দিকে কালনার বাস তুলে জেঠু জেঠিমা বিবাহিত মেয়েদের মমতাছায়ায় চলে যান। বড় আফশোষ আমার কাছে ওনার কোনো ছবি নেই ৷

এর লাগোয়া বাড়িটা ছিল অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের। বাড়িটা স্কুল শিক্ষক জেঠু কিনে নিয়ে ছিলেন। জেঠুর সকাল সন্ধ্যা অনেকটা সময় কাটত অঙ্কে দুর্বল ছাত্র ছাত্রীদের পোক্ত করার কাজে। আমিও দু এক বছর জেঠুর কাছে টিউশুন পড়েছি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, আমাদের ছোটবেলায় পাড়ার বেশিরভাগ কাকু জেঠুরা আশেপাশের ভাইপো ভাইঝিদের স্বনিযুক্ত শাসক ও শিক্ষক ছিলেন। তেমন একজন ছিলেন, হাম্বা দিদার ছেলে অসিত স্যান্যাল। আমরা তাকে কোকিল (উকিল) জেঠু বলে ডাকতাম। উকিল বলেই কিনা জানি না, দেবভক্তিও একটু বেশি ছিল। দেব দেবীর বাঁধানো ফটো খুব সুন্দর করে চন্দনের আল্পনায় সাজিয়ে তুলতেন। আমাদের বাড়িতে ওনার সাজানো একটা বড়সড় গো-পালনরত কৃষ্ণের ফটো ঝুলতো। শণি মঙ্গলবার আমাদের বাড়ি নীল থোকা অপরাজিতার খোঁজে আসতেন। এসেই খোঁজ পড়তো আমার। মাধ্যমিকের আগের কয়েকটা বছর আমাকে মিডল টার্ম ফ্যাক্টরের প্যাঁচে ফেলেছিলেন।

আর একজন ছিলেন শশীবাবু (মজুমদার)। কালনা সংস্কৃতি জগতের উল্লেখযোগ্য নাম। ভাইকে তবলার তালিম দিতেন আর আমার গানের সাথে সঙ্গত করতেন। আর তারপর বসতেন ভূগোলের অঙ্ক নিয়ে। সেটা অবশ্য আমার ভালোই লাগতো। বর্তমানে এই রকম মানুষের দেখা মেলে কিনা জানিনা, যারা নিজেদের ছাত্রাবস্হায় ভালোলাগার বিষয়টি পরিচিত ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন।

অনিরুদ্ধ জেঠুর বাড়ির কথা ভাবলেই মনে পড়ে ওনার ছেলে অসীমদার ঘুড়ির জন্য পাগলামির কথা। তখন দুই অশোকদা, কার্তিকদা, অসীমদা আর জ্ঞান পাল বাড়ির সব ছেলেরা ঘুড়ির দিনগুলো পাড়া মাতিয়ে রাখতো। অসীমদার দুঃখজনক আত্মহত্যার পর জেঠু জেঠিমাও খুব তাড়াতাড়ি পরপারে চলে গেলেন। সেই বাড়িটিও এখন হাত বদল হয়ে নতুন রূপ নিয়েছে।

এই বাড়িটার ঠিক পাশের তিনতলাটা বর্মণ ডাক্তারখানা মোড়ের শেষ বাড়ি। একতলার একদিকে ছিল হক সাহেবের বিখ্যাত চশমার দোকান। সেই জন্ম ইস্তক এই দোকানে কাচের শো কেসে কত রকম চশমা আর সানগ্লাস দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। হক জেঠুর বাড়ি ছিল রাজরাজেশ্বরী তলায়। ঈদের দিন সুস্বাদু খাবার পেতাম ওনাদের বাড়ি থেকে। হক জেঠু এই দোকানঘর ছেড়ে দেবার সময় ওই কাচের শো কেসের একটা আমার বাবা কিনে আমাদের বাড়ির দেওয়ালে টাঙানোর ব্যবস্হা করেছিলেন বই রাখার জন্য।

চশমা দোকানের পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া যেত বেশ উঁচু একটা বারান্দায়। এই বারান্দার লাগোয়া ঘরটা বন্ধই থাকতো। হঠাৎই একদিন দেখি সেখানে টেলিফোন বুথ হয়েছে। বাড়িটা হাবু সাহাদের মালিকানায় ছিল। ওনারাই বুথ খুললেন।

তখন পাড়ায় পাড়ায় বুথ হচ্ছিল। টেলি যোগাযোগের বিপ্লবের সময়। ল্যাণ্ড ফোন তখন মোটামুটি শহুরে স্বচ্ছল পরিবারে অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে। কিন্তু সবার তো আর তা ছিল না। বুথগুলো চালু হতে খুব সুবিধা হলো। আর অন্যের বাড়িতে গিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে কাউকে জরুরি ফোন করতে হয় না। গোপন কথা অন্যের শুনে ফেলারও কোনো ভয় নেই। বুথে কাচঘেরা চেম্বারে কথা বললে কেউ শুনতে পেত না। অবশ্যই ফেল কড়ি মাখো তেল। কথা বলার সময় অনুয়ায়ী বিল পে করতে হতো। অবশ্যই এখানকার সেল ফোন প্রজন্ম এই উত্তেজনাটা অনুভব করতে পারবে না। কিন্তু যারা বাড়ির বাইরে পড়তে বা কাজে আসতো তারা কিন্তু নিকট জনের খবরাখবর পাওয়ার জন্য এই টেলিফোন বুথের কাছে আজও ঋণী। অঞ্জন দত্তের ‘বেলা বোস’ তাই কালজয়ী।

পর্ব – ১০

বর্মণ ডাক্তারখানার মোড় থেকে দক্ষিণের রাস্তা ধরলে বাঁ হাতে ডাক্তারবাবুর চেম্বারের আর এক দরজা। ডান হাতে অমর কাকার সেলুন আর তারপর সাইকেল সারাইয়ের দোকান। বাঁ হাতে এর পরের বাড়িটা কালনার মানুষের কাছে একটা সময়ের দর্পণ হয়ে আছে বাড়ির একতলার বাসিন্দা মানসী পালের কারণে। ডাঃ দিলীপ বর্মণের ওই বাড়িতে দীর্ঘদিনের বাস ছিল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মানসী দিদিমণির। শিক্ষিকা হিসাবে বিদ্যালয়ের ভিতরে বাইরে পরিচয়ের বাইরে তাঁর একটি বৃহত্তর পরিচয় আছে। তিনি একজন সাংস্কৃতিক কর্মী। আমাদের ক্লাসরুমের চেনা মানুষটিকে যখন দূরদর্শনের পর্দায় সংগীত পরিবেশন করতে দেখতে পেতাম তখন কি একটা অন্য অনুভূতি হতো! আসলে তখন পর্দার মানুষগুলো এত সহজলভ্য ছিল না। দিদিমণি ও ওনার ভাই পার্থবাবুর একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল। কালনার মানুষকে উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিতে মাঝে মাঝেই সেই সংস্থাকে সচেষ্ট থাকতে দেখেছি। তৎকালীন রবীন্দ্রসদনের সেই নৃত্য গীত নাট্য মুখরিত সন্ধেগুলো আজও হীরকছটা নিয়ে উজ্জ্বল পুরোনো মানুষদের মনে।

আমরা বিদ্যালয়ে দিদিমণিকে আমাদের মতন করে পেতাম। আর ভরা প্রেক্ষাগৃহের সামনে আমাদের দিদিমণির দলের অনন্য উপস্হাপনা অন্য এক জগতে নিয়ে যেত। সত্যি বলতে কি, আমাদের বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিতে যত নাম ডাক তার সিংহভাগ কৃতিত্ব মানসী দিদিমণির ছিল।

কতদিন ওনার ঘরে গেছি স্কুলের অনুষ্ঠানের বাড়তি রিহার্সালের জন্য ডেকেছেন বলে। এক চিলতে ঘর বারান্দায় টেবিল চেয়ার সরিয়ে নাচের স্টেপ তুলছে কেউ কেউ। হারমনিয়াম ধরে বাজিয়েই চলেছেন তিনি অক্লান্ত ভাবে। ওনাকে ঘিরে গানের দলের মেয়েরা।

আবার কখনও গিয়ে খুলে ধরেছি ‘উনিশ শো ছেচল্লিশ সাত চল্লিশ’ – এই লাইনগুলো আর একবার বুঝিয়ে দেবেন? বাড়িতে পড়তে পড়তে মনে হয়েছে ক্লাসে যা বলেছিলেন ঠিক বুঝতে পারি নি, বা নোট করতে পরি নি।আমাদের ছোটবেলায় সব বিষয়ের টিউশন নেবার চল ছিল না। স্কুলের ওপর অনেকটা নির্ভর ছিলাম আমরা।

একটুও রাগ না করে বোঝাতে বসে যেতেন।

দিদিমণি পরে বাড়ি করে সিদ্ধেশ্বরী পাড়ায় চলে যান। এক সুরমূর্ছনার বলয় যেন সরে যায় পাড়া থেকে।

ওই বাড়ির আর এক বাসিন্দার কথাও বলতে হয়। কারণ তিনিও কম বিখ্যাত মানুষ ছিলেন না। তিনি অর্থাৎ কবি বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত সপরিবারে বেশ কয়েক বছর এই বাড়িতে কাটিয়ে পাকাপাকি ভাবে কাটোয়ায় চলে যান।

এই পরিবারের কাছে আমি যে কি পরিমাণ স্নেহ আর প্রশ্রয় পেয়েছি তা বলে বোঝাবার নয়। জেঠু জেঠিমা আর তাঁদের দুই ছেলে বাপিদা আর ছোটবাবুদার কাছে ছিল কতই না আব্দার, অত্যাচার। ওনাদের ঘরের সরস্বতীর সামনে আমার হাতেখড়ি হয়। এখনও মনে আছে আমরা সবাই মিলে কলকাতার চিড়িয়াখানা জাদুঘর দেখতে গেছিলাম। কবি জেঠু এল আই সি অফিসে কর্মরত ছিলেন। পরে কাটোয়ায় চলে গেলেও যোগাযোগ অটুট ছিল। নানা কাজে কালনায় এলে আমাদের ঘরেই উঠতেন। আমাকে লেখালেখির নেশায় টেনে আনার পেছনে আমার বাবা ছাড়া আর যাঁরা আছেন তার মধ্যে বিবেকানন্দ জেঠু অবশ্যই প্রধান একজন।

ওই বাড়ির ঠিক উল্টো দিকের বিরাট বাড়িটা ছিল তারক ঘোষের। পরে ঠাকুর পাড়ার তারাপদ সাহা এই বাড়ি কিনে নেন। দোতলা বাড়ি। সুবিশাল তিনতলা ছাদে ঠাকুর ঘর ছাড়াও একটা কাচের জানালা দেওয়া বড় ঘর ছিল। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিল সাবেকি আসবাব পত্র। সামনে পিছনে বাগান। বাড়ির মাঝখানেও ছিল উঠোন।

তারাপদ সাহার স্ত্রী শেফালি সাহা আমার বাবাকে ভাই ডাকতেন। এবং আমার নিজের কোনো পিসি না থাকায় আমি জ্ঞান হওয়া থেকে শেফালি পিসিকেই নিজের পিসি জানতাম। ভাই বোনের মধ্যে যেমন পারিবারিক বন্ধন থাকে আমাদের দুই বাড়িতে তেমনি ছিল। ভাইফোঁটা, পুজোতে দেওয়া নেওয়া তো সাধারণ ব্যাপার। পিসি ছিল আমাদের মুস্কিল আসান।

পিসির ছয় ছেলে। কালনার ঠাকুর পাড়াতে বাড়ি ছিলই। বাড়িতে বড় করে লক্ষ্মী পুজো, পরবর্তীতে কালী পুজোও চালু ছিল। বড় ছেলের বিয়ের পর ভাদুড়ীপাড়ায় তারক ঘোষের বাড়িটাও কিনে নেন পিসেমশাই। ফলে আমাদের খুব আনন্দ হয়েছিল। আর পিসিকে অনেক বেশি করে দেখার সুযোগ হয়েছিল। পরিশ্রম করে প্রায় শূণ্য থেকে শুরু করে পিসেমশাই ব্যবসাকে দাঁড় করিয়েছিলেন। আনাজ সবজির আড়ত ব্যবসা থেকে ধীরে ধীরে ওদের পরিবারের ব্যবসা নানা ক্ষেত্রে বেড়েছিল। একই রকম ভাবে ঘর সংসার আত্মীয় স্বজনকে যত্ন ও সেবার মাধ্যমে অমানুষিক পরিশ্রম করে বেঁধে রেখেছিল পিসি।

বাড়িতে নানা পূজার্চনা সর্বদাই লেগে থাকত। থাকত আত্মীয় যাতায়াত। পিসির রান্নার হাত দুর্দান্ত। আমরা হয়ত রাত করে বাইরে থেকে ফিরেছি, বেলাবেলি কোথাও যাবার ট্রেন ধরার আছ। পিসির ঘরেই পাত পড়তো আমাদের। কখনও অসুস্থ শরীরে শুয়ে থাকলেও পিসির স্নেহের স্পর্শের অভাব হতো না।

পিসিরা যখন এ পাড়ায় আসে তখন আমি যথেষ্ট বড় কিন্তু পাড়ার ছোটদের খেলাধুলা করার জায়গা হয়ে গেল পাঁচিল ঘেরা বাড়ির সামনের নিরাপদ জায়গাটা।

আমাদের নাটকের দলের রিহার্সালের জন্য আমরা তখন জায়গা খুঁজে পেতাম না তখনও পিসির শরণ নিতে হতো। বাড়ির একতলার বৈঠকখানা অথবা তিনতলার সেই অনেক কাচের জানালাওয়ালা হাওয়াময় ঘরটি আমাদের দখলে আসতো কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমাদের ব্যারিকেড দলের ছোটদের গ্রুপটার মহড়ার সাথে খানিক মজা দুষ্টুমি সবই চলত। পাড়ার প্রায় সব খুদেকেই আমাদের দলে এনে ফেলেছিলাম আমরা। পিসির বড় নাতি বাবু (প্রশান্ত) আমাদের দুই ভাই বোনের খুব নেওটা ছিল। আর ছিল আর এক নেওটা বোন কৃষ্ণা। ওরা ছাড়াও পকাইরা তিন ভাই, যুধাজিৎরা দুই ভাই, অসিতরা দু’জন, টুবাই, টুবলি, তৃষা, পটল, তন্ময়, প্রদীপ আরও অনেকে ছিল আমাদের খুদেদের দলে। আমার ভাই ছিল একটু কড়া শিক্ষক অন্তত নাটকের ব্যাপারে বড্ডই শাসনে রাখতে ওদের। কিন্তু পিসির বাড়িতে রিহার্সালের সময় হওয়া আনন্দগুলো হয়ত ওদের আজও মনে আছে।

পিসেমশাই গত হয়েছেন। তবু এই বয়সে পিসি এখনও সচল, অটল কর্তব্য কর্মে। বহতা সময় হয়ত যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু ভুলিয়ে দিতে পারে নি আমাদের পরিবারে শেফালিপিসির অবদানকে।

পর্ব – ১১

ছোটবেলায় চারপাশে যে সমস্ত মানুষজন আমাদের ঘিরে ছিলেন তাদের সবারই কথা এই ধারাবাহিক লিখতে বসলে মনের কোণে কম বেশি উঁকি দিয়ে যায়। নাম ধরে কোনো পাড়া কখনই আমার পাড়া ছিল না, কেন না, রাস্তা পার হলেও পাড়া পাল্টে যায়, কখনও পাশের বাড়িও অন্য পাড়ার হয়ে যায়। আমার এই গল্পের সীমানা তাই আমার সেই সব পরিচিত মানুষেদের ছুঁয়ে যাচ্ছে যাদের সাথে নানা কারণে নিত্য যোগাযোগ ঘটতো।

আজ পঁচিশে বৈশাখ এই লেখাটি লিখতে বসে একজনের আবছা মুখ মনের চোখে ভেসে উঠলো হঠাৎ। আর আজ পঁচিশে বৈশাখ বলেই তাঁর কথা আমায় শ্রদ্ধার সঙ্গে সবার আগে স্মরণ করতে হবে।

বাঙালি ঘরে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ে গান বাজনা চর্চা করবে না তাই কি হয়! আর আমাদের সেই ছোট্টবেলায় গান বাজনা চর্চার প্রধান দুটি উপকরণ ছিল হারমোনিয়া আর তবলা। নাচের ঝোঁক যে ছিল না তা নয়, খুব ছোট থাকতে নাচের তালিমও শুরু করিয়েছিলেন বাবা মা, কিন্তু আমি শিশুসুলভ দুষ্টুমিতে তালিমের প্রতি নিয়মানুবর্তী ছিলাম না। ফলে সেই শিক্ষা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলে শিক্ষিকারা ব্রতচারী, গান, নাচ শেখাতেন। সবার সাথে আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতাম।

তখন পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছি। একটা হারমোনিয়ামের মালিক হলাম। আমার মামা মানস চক্রবর্তী নিজে গানের চর্চা না করলেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। হারমোনিয়ামটা কেনার পেছনে মামারও অবদান ছিল।

অন্যর হারমোনিয়ামে আলপটকা রিড টিপে আনন্দ পাওয়া আর নিজের দক্ষতায় সঙ্গীত পরিবেশন করা এক নয়। নিজের একটা হারমোনিয়াম হাতে পেয়ে এই কথাটাই হয়ত মনে হয়েছিল।

তারপর একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন ৺অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁকে আগে দেখলেও সেইভাবে জানতাম না তাঁকে। শুনলাম উনি আমায় গান শেখাবেন। এইভাবেই আমার প্রথাগত গানের চর্চা শুরু হল। বাড়ি থেকে ওনাকে দাদু সম্বোধন করতে বলা হয়েছিল। দাদু আমাকে গানের হাতেখড়ি দিলেন।

এরপর কখনও আমাদের বাড়িতে উনি আসতেন, আবার বেশির ভাগ সময় উনি ওনার বাড়িতে আমায় চলে যেতে বলতেন। গান শেখার চেয়েও এই শিখতে যাওয়াটাতে আমার বেশি আগ্রহ ছিল। ওনার বাড়িতে এক একা যাওয়াটা আমি উপভোগ করতাম। গঙ্গার পার্শ্ববর্তী নিচের রাস্তার কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। সেই রাস্তার উপর হাবু সাহার বিখ্যাত বাড়ির পিছনেই ওনাদের বাড়ি ছিল। ভোঁদা ময়রার দোকানের পাশের গলি দিয়ে গেলে নিচের রাস্তায় নেমে বাঁ হাতে ঘুরে কয়েক পা হেঁটে হাবু সাহাদের বাড়ি। ওই বাড়িতে প্রবেশ করতে হলেও পাকা রাস্তার পাশে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়িতে উঠতে হতো। সিঁড়িতে উঠে রাস্তা ধরে আট দশ পা এগিয়েই গান দাদুর বাড়ি। আসলে সত্যিই আমাদের ডাঙ্গাপাড়া গঙ্গার তল থেকে বেশ উঁচু । নিচু বলেই তো তা নিচের রাস্তা।

আর যদি এই রাস্তায় না যাই তবে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ডান হাতের যে কোনো গলি ধরা যায়। সেক্ষেত্রে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার মজাটা বাদ যেত। কাছেই, অথচ এই গলিপথের মজাটা সে বয়সে বেশ লাগতো।

ছাদের দু দিকে দুটো ঘর। কখনও উত্তরের দিকের ঘরে, কখনও বা দক্ষিণের দিকের ঘরে দাদু হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। সারা সপ্তাহের রেওয়াজ ঠিক মতো হয়েছে কি না বাজিয়ে দেখে নিতেন, নতুন গান তোলাতেন আমার খাতায় নিজের হাতে আগে স্বরলিপি লিখে দিয়ে।

স্কুলের প্রার্থনা সংগীত ছিল অনেকগুলো। তার থেকে রবীন্দ্রসংগীতও যেমন শিখিয়ে ছিলেন তেমনি নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালও শিখিয়েছিলেন। দাদুর তোলানো ‘মন জাগো মঙ্গললোকে’ আমার এই প্রিয় প্রার্থনার গানটির কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে।

দাদুর বাড়ির আর সকলেই আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। বস্তুত এই বাড়ির আশেপাশের সকলকেই আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন তার একটা বড় কারণ হলো, হাবু সাহাদের মূল বাড়ি সংলগ্ন একটা বাড়িতে আগে আমার মামাবাড়ির সকলে ভাড়া থাকতেন। কর্মসূত্রে আমার মায়ের বাবা ফণীভূষণ চক্রবর্তী কালনায় অনেক বছর ছিলেন। আমার জন্মের পর দাদুর বদলি হলে সকলে মেদিনীপুর চলে আসেন।

যাই হোক, গান শেখার এই পর্ব খুব বেশি দিন চলে নি কারণ গান দাদু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এই গান দাদুর কথায় মনে পড়লো ও বাড়ির জামাই কেষ্টজেঠুর কথা। ঝিকিপিসির সাথে কেষ্টজেঠুর বিয়ে হয়েছিল। ভালো নাম দ্বিজেন দাস। কেষ্টজেঠুদের বাড়ি ছিল মিউনিসিপ্যাল রোডের ওপর বর্মণ ডাক্তারবাড়ির থেকে আর দু চার পা এগিয়ে টাইপ ইস্কুলের সামনে।

কেষ্টজেঠুরা চার ভাই। বড় প্রয়াত দীপক দাস কালনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কালনার ইতিহাস নিয়ে নিয়মিত চর্চায় ছিলেন। খুব ছোট থেকেই দাদুর সাথে এই বাড়িতে আনাগোনা ছিল আমার। কেষ্ট জেঠুর বাবার কথা আমার এখন মনে পড়ে না। কিন্তু, ঠাকুমা অর্থাৎ কেষ্টজেঠুর মায়ের কথা, ওদের বাড়ির টিয়াপাখির কথা আমার বেশ মনে আছে। কেষ্ট জেঠুর একটা বই বাঁধাইয়ের দোকান ছিল এই বাড়িতেই। আমার অমর চিত্রকথা, বা এই রকম চটি বই কিছু জমে গেলেই ওগুলো বাবা বাঁধাই করতে দিয়ে দিত। কেষ্ট কাকাও কিছু কিছু লিখতেন। ছড়াপত্র পরতে ওনার লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেটা অনেক পরের কথা। ছোটবেলায় আর যে কারণে কেষ্টজেঠুতে ভালো লাগতো তা হল, কাগজ ভাঁজ করে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে উনি দারুণ নক্সা করতেন। কাগজের ভাঁজ খুলে মেলে ধরতেন বিস্ময়। অনেক বছর পর আমার ছোট্ট ছেলেকেও ওনার হাতে এই কাগুজে কারুকার্য দেখে একই রকম অবাক হতে দেখেছি। কেষ্টজেঠু আর তার ভাই কানুকাকা আমার ছেলের বড় টিকটিকি আর টিকটিকি। এই অদ্ভুত নামে ডাকার পেছনে একটা কারণ তো ছিলই। সেটা নাতি আর দাদুদের ভেতরের ব্যাপার আর কি! মনে হয় বাড়ির সামনের অংশে কয়েক বছর আগে কানুকাকা একটা দোকান করেছিল। সেই দোকানের দেওয়ালে প্রায় কুমীর সাইজের টিকটিকির সাথে মোলাকাত হতো আমার পুচকে নীলের। আর আমি তো কেষ্টজেঠুর মুখে চিরকাল নেড়ি ডাকটাই শুনে এলাম।

এই ভালোবাসার মানুষরা আজ কেউ আছে, কেউ নেই। কালের চাকা গড়গড়িয়ে চলেছে শুধু নিজের খেয়ালে।

পর্ব – ১২

আমাদের পাড়ায় সব পাল্টে যাওয়া বদলে যাওয়ার হাওয়ার মাঝে যখন ছেলেবেলার এক টুকরোও চোখে পড়ে তখন যে মনে কি আনন্দ পরশ লাভ করি তা বলে বোঝাতে পারবো না। বড় রাস্তার ওপর এমনই এক টুকরো ঘর বারান্দা হলো আমাদের পাড়ার টাইপ স্কুল, মর্ডান কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট। একটা পুরোনো বনেদী বাড়ির একতলার সামনের অংশটুকু আমাদের টাইপ স্কুলের এলাকা। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নিতান্ত ভালো মানুষ আমাদের স্যার অমল শীল।

বর্মণ ডাক্তারবাবুদের কালীবাড়ির গলি, তারপর একখানা বাড়ি ছেড়ে টাইপ স্কুল। গলির প্রথম বাড়িটার কথা যেটুকু মনে পড়ে, কালো কোলাপ্সিবল গেটযুক্ত রাস্তা সংলগ্ন বারান্দা। বাইরে থেকে যেটুকু নজরে আসতো তা বুঝিয়ে দিত বাড়িটা আইন ব্যবসায়ীর। পরবর্তী কালে তা হাত বদল হয়ে অন্য রূপটান করেছে। কিন্তু তার পাশের বাড়িটা আজও পলেস্তরা খসা পুরোনো খিলান, ছোকরা ওঠা মোটা থাম নিয়ে বিদ্যমান। শুনেছিলাম এই বাড়িটা কালনার প্রখ্যাত রাসবিহারী ডাক্তারবাবুদের। এর বাকি অংশ নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যাথা ছিল না। যেতে আসতে শুনতাম সামনের ঘরের থেকে খট খট শব্দ ভেসে আসা, বারান্দায় হয়তো ঠেস গুটিকয়েক সাইকেলের।

পাড়ার স্কুল পাস দাদাদের অবশ্য গন্তব্য ছিল এই টাইপ স্কুল।

আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই বাবা বললেন টাইপ স্কুলে ভর্তি হবার কথা। কারণ টাইপ জানাটা তখন ভালো চাকরির জন্য আবশ্যিক ছিল, এখনকার কম্পিউটারের জ্ঞানের মতই। পারলে শর্ট হ্যান্ডও শেখ। আরও ভালো।

তাই এতদিন যে খটাখট আওয়াজ বাইরে থেকে শুনেছি সেই খটাখট যন্ত্রঘরে এবার প্রবেশ করতে হল। ঘর ছোট হলেও তিন দিকের দেওয়ালঠেসা লম্বা লম্বা টেবিলে কালো কাপড়ে ঢাকা সারি সারি টাইপ মেশিন। পশ্চিম প্রান্তে স্যারের টেবিল চেয়ার। দেখে দেখে অভ্যাস করার জন্য শক্ত কাগজে আঁটা মেটেরিয়াল, বই, নিউজ পেপার।

সঠিক কী-তে সঠিক আঙুল বসানোর ধরণ, বুড়ো আঙুলে স্পেশ দেওয়া শিখে এ বি সি ডি লেখা শুরু হল। যেন নতুন করে হাতেখড়ি হল। তারপর ছোট শব্দ, বড় শব্দ পার হয়ে “The quick brown fox jumps over the lazy dog” আমার ফুলস্কেপ পাতায় সারি দিয়ে দাঁড়ালো।

প্রাকটিস শেষে স্যার সংশোধন করে দিতেন। তারপর এক দিন আমার স্পিড মাপাও শুরু হলো।

ইচ্ছে ছিল এর সাথে শর্ট হ্যান্ডও শিখব আস্তে আস্তে। কিন্তু কলেজের পড়ার বাইরে জড়িয়ে গেলাম টিউশনি ব্যাচে, কিছুটা হাত খরচের তাগিদাতেই। স্যার বললেন, যথেষ্ট সময় দিতে না পারলে শর্ট হ্যান্ড ভালো হবে না। আসলে যেটুকু দেখেছি, ওটা আর একটা ভাষাশিক্ষারই নামান্তর। তাই সেই ইচ্ছেটা আর পূরণ হলো না।

এই টাইপ স্কুলের সুবাদেও একটা বন্ধুবৃত্ত তৈরি হলো। কেউ সিনিয়র, কেউ জুনিয়ার, কেউ পূর্ব পরিচিত, কেউ বা নতুন মুখ। সবারই প্রাকটিস শ্লট আলাদা কিন্তু ধীরে ধীরে দারুণ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলো। তার অন্যতম কারণ ছিল আমাদের সরস্বতী পুজো। এই ছোট্ট ঘরটাতেই স্যারের নেতৃত্বে আমরা পুজোর আয়োজন করতাম। স্কুল জীবনে জমিয়ে পুজোয় অংশ নেওয়া আমি এই পুজোটা পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম। ছাত্র ছাত্রীরা মিলে বাজার করা, আল্পনা দেওয়া এই সবে মেতে থাকতাম। আর সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল পুজোর প্রীতিভোজের আগে বছর বছর গ্রুপ ছবি তোলা, যে ছবি সাল সম্বলিত হয়ে বাঁধাই হয়ে ঝুলতো স্কুলের দেওয়ালে।

কাছাকাছি কোনো বাড়িতে রান্না খাওয়া হতো। নতুন পুরাতন বেকার সকার নানাবিধ ছাত্রছাত্রীদের সমাগমে ও আড্ডায় মুখরিত থাকতো সরস্বতী পুজোর দিনগুলো। সফল প্রাক্তনীরা আবার পুজোয় সাধ্যমত আর্থিক সাহায্যও করত।

টাইপ ও শর্টহ্যান্ড শেখা এখন চাকরিপ্রার্থীদের আবশ্যিক সিলেবাসে না থাকলেও আমাদের প্রিয় অমল স্যারের মর্ডান টাইপ স্কুলটি এখনও বড়ঘড়ির কাছে কালনার বুকে বিরাজমান। জানি না যুগধর্ম অনুযায়ী পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদায় টাইপ স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমেছে কি না কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কালনার অগুন্তি ছেলে মেয়েকে নতুন জীবনের দিশা দেখিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

বড়ঘড়ির কথা শুনে অনেক নতুন কালনাবাসী হয়ত একটু ভুরু কুঁচকে ভাববে। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় হাওড়া স্টেশনের বডঘড়ির আগে আমরা বর্মণ ডাক্তার মোড়ের থেকে কয়েক পা এগিয়ে মিউনিসিপ্যাল রোডের ওপর বড়ঘড়িকে চিনেছি। ঘড়ির দোকান তখন অ্যান্টিক হয়ে যায়নি সেল ফোনের দাপটে। আর হাতঘড়িহীন পথযাত্রীদের সহায় হতে পারতো কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিও ঘোষকের গলা অথবা কোনো দয়ালু বিবেচক মানুষের ব্যবস্থাপনায় রাস্তার পাশে সময় দেখার বিশেষ ব্যবস্থা। ঘড়ির ব্যবসায়ী ঘোষেরা তাদের বাড়ির সামনে

একটা বড় আকারের ঘড়ি টাঙিয়ে এই জনসেবার কাজটা করেছিলেন। বহু বছর ধরে তাই ওই স্হানটা বড়ঘড়ি বলে পরিচিত ছিল। এখন সেই বড়ঘড়িও নেই আর ঘড়ির দোকানগুলোর রমরমাও নেই। হাতে হাতে সেলফোন সময় জানান দিচ্ছে। ঘন ঘন ঘড়ির ব্যাটারি পাল্টাবার বা ছেঁড়া ব্যাণ্ড পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনেকের আর নেইও। পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য আবশ্যিক ঘুম ভাঙানোর এলার্ম বাজা ঘড়িও একই কারণে প্রায় বাতিল। বাধ্য হয়েই ঘড়ির ব্যবসা বন্ধ করে অন্য পেশার সন্ধান করতে হয়েছে অনেক বনেদী ঘড়িবাড়ির পরবর্তী প্রজন্মকে। শহরের বুকের বেশির ভাগ ঘড়ির দোকানই তাই অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে।

পর্ব – ১৩

ঝরা পাতারা নিরুদ্দেশে যেতে পারে হাওয়ায় হাওয়ায় কিন্তু স্মৃতির পাতারা ঝরে পড়ে হৃদয়ে, হারানো হৃদয়গুলো ছুঁয়ে দেখতে চায়। সেই পুরোনো ছবিগুলো হাতছানি দেয় ‘আয়’ ‘আয়’ বলে।

আঁকাতে কখনও ভীষণ ভালো কিছু করে দেখাতে পারি নি কিন্তু আঁকার আনন্দ থেকে বঞ্চিতও হইনি বালিকা বয়সে। নিজে নিজে আঁকিবুঁকি টানতে টানতে একদিন কবে যেন পড়লাম বাবলাকাকার হাতে। বাবলাকাকা, মানে কালনার স্বনামধন্য শিল্পী সুমিত গোস্বামী তখন মিউনিসিপ্যাল রোডের ওপর ভাড়াবাড়িতে আঁকা শেখাতেন। বড়ঘড়ির কাছে যে কুমার বাড়ি তার পাশ দিয়ে যেতে হতো বাবলাকাকার কাছে। এখন সেই অংশটার অস্তিত্ব আছে কি না মনে পড়ছে না একেবারেই।

তবে রবিবারের অনেক সকাল আমার কেটেছে বাবলাকাকার কাছে। প্রথম প্রথম ১ ২ ৩ ইত্যাদির সাহায্যে পশু পাখি ইত্যাদি আঁকা শিখে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, সেই প্রথম আনন্দানুভূতি আজও দারুণ ভাবে টাটকা।

কোনো কারণবশতঃ খুব বেশি দিন আমার আঁকা শেখার এই প্রাথমিক পর্ব গড়ালো না। তার বেশ পরে আবারও আঁকার ক্লাসে ফিরেছিলাম গোপালবাড়িতে, পিনাকী মেমোরিয়ালের উদ্যোগে চলা অঙ্কনশিক্ষা কেন্দ্রে। তবে এই যে বললাম, এই ব্যাপারে সরস্বতীর সাথে আমার বোঝাপড়া খুব একটা ভালো ছিল না। তবুও রঙ তুলি নিয়ে ইচ্ছে মতো হাত চালাতে সকলেই নিশ্চয়ই আনন্দ পায়। আমিও পেতাম। আর বড় কথা, ইস্কুলের প্র্যাকটিক্যাল খাতার আঁকাগুলো বেশ উৎরে যেত। তবে আমার ভাইয়ের আঁকার প্রতি টান ছিল। ও প্রথমে আমার সাথে গোপালবাড়িতে ক্লাস করলেও পরে আমি আঁকা শেখার ছেড়ে দিতে বাবলা কাকার কাছে রঙের পাঠ নিতে শুরু করে।

অনেক পরে যখন তাজা প্রাণেরা ‘ব্যারিকেড’ করেছিলাম তখন আবার বাবলা কাকাকে দলে পেয়েছিলাম। নাটকের মঞ্চসজ্জা, পোশাক সব এঁকে ফেলতো বাবলাকাকা। প্রয়োজনমতো তৈরি হতো মুকুট, পাখা আরও কত কি!

মনে আছে আমাদের পাড়ায় তখন সরস্বতী পুজোর ধুম ছিল জুপিটার আর ভেনাস ক্লাবের মধ্যে। টাউন ক্লাব তখন সাময়িক সমাধিতে পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখছে। সেইসব ছিমছাম কাপড়ের প্যান্ডেল, কঞ্চির হালকা ঘেরের মধ্যে ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকার টব, হয়ত কিছু চুণের আল্পনা থিমের পুজোর রাজত্বে কোথায় হারিয়ে গেল!

এই চত্বরে তখন শেঠদের অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয় রমরম করে চলছে, ফাইভ স্টার তখন মহিলাদের রেডিমেডের বদলে তৈরি করা ফিটিংস্ ব্লাউজের প্রলোভন দেখাচ্ছে। ঘড়ির দোকানের মতো রেডিও বিক্রি ও সারাইয়ের দোকানগুলেতে লেগে আছে লোকের আনাগোনা। তবে হ্যাঁ, আলোর চাকচিক্য নেই রাস্তায়। লো টেনশন তারে সংযুক্ত খাটো খাটো ল্যাম্পপোস্টে ঝুলতো ঘুম ঘুম ডুম।

এমন কিছু সন্ধ্যেতে হঠাৎ হঠাৎ আসতো রামযাত্রার দল। কারা কোথা থেকে আসতো তা বুঝতাম না। কিন্তু খবর পেলেই দেখতে ছুটতাম। হয়ত অভিনয় হচ্ছে বর্মণদের কালীবাড়ির পাশের গলিতে। সীতাকে খুঁজতে হনুমান সাগর পার হবার জন্য কুটুস করে লাফ দিয়ে সরু ড্রেনের ওদিকে গিয়ে পড়ল। আহা! কি চমৎকার। কিন্তু সেসব অমূল্য সংলাপ এখন আমার একটুও মনে পড়ে না।

এই গলির শেষ হতো সমাজবাড়ির চণ্ডীচরণ প্রাইমারি স্কুলে। ওই গলি শেষে আমার বেশ কয়েক বছর নিবীড় যাতায়াত ছিল নাগ বাড়িতে।

ক্লাস ফাইভে যখন পড়ি তখন প্রীতিপিসি অর্থাৎ প্রীতিকণা নাগের সংস্পর্শে এলাম। পিসি আমার পড়া দেখিয়ে দিতেন। নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতেন, আবার মাঝে মাঝে আমাকে ডাকতেন নিজের বাড়িতে।

পিসির বাড়িতে দাদু ঠাকুমাসহ সকলেরই যথেষ্ট স্নেহ পেয়েছি।

প্রীতিপিসির পড়ানোর প্রেমে পড়ে আছি আজও। কি নিষ্ঠার সাথে নানা স্কুলের নানা ক্লাসের নানা বিষয়ের প্রশ্নপত্র জোগাড় করে সেলাই করে গেঁথে রাখতেন, যাতে পড়ুয়ারা পুরোনো প্রশ্ন লিখে অভ্যাস করতে পারে। সেসময় প্রশ্ন বিচিত্রা বা কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কের রমরমা ছিল না। ইউ টিউব সার্চ করলে কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার কোনো অপশন ছিল না। একমাত্র নানা বইয়ের সংগ্রহ এবং পাঠই ছিল জ্ঞান বাড়ানোর উপায়। পিসি আমাদের জন্য কতটা পরিশ্রম করতেন তা এখন বুঝতে পারি। ক্লাস সেভেন এইটের জন্যও কয়েকটা বই ঘেঁটে

উত্তর লিখে দিতেন। শেখাতেন পড়া মনে রাখার নানান সূত্র।

পিসির কাছেই শিখেছি রচনা লেখার জন্য ডায়েরিতে ভালো ভালো কবিতার লাইন সংগ্রহ করে লিখে রাখতে হয়, যাকে আমরা বলতাম ‘কোটেশন’। আর রোজকার কাগজ থেকে ভালো লাগলে নানা তথ্যও টুকে রাখতে হয়।

একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। কোনো একটা সাবান কোম্পানির বিজ্ঞাপন ছিল পেপারে, সম্ভবত পামোলিভের। সঙ্গে এক চিমটে আঠায় আটকানো এক টুকরো টিস্যু পেপার। পাঠকের ত্বক তৈলাক্ত কি না পরখ করার জন্য। আমি তো পেপারটা দেখামাত্রই তুলে নিয়ে ঝট করে গালে লাগিয়েছি। পিসি বকা দিয়েছিলেন কারণ ওটা বহু জায়গা ঘুরে এসেছে তাই অপরিষ্কার নিশ্চয়ই। ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। এই রকম ছোটখাটো কত কথা মনে আসে।

একদিন পিসি বিয়ে হয়ে অনেক দূরে চলে গেলন।

কিন্তু থেকে গেল একটা অপূর্ব সুন্দর সম্পর্ক। এই সুশিক্ষিত সংস্কৃতিপ্রেমী পরিবারের সদস্যরা আজ পেশার তাগিদে নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। সেই ফ্রকপরা আব্দার করা আমিটারও বয়স বেড়েছে। তবু আজও নাগ পরিবারের নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানের আনন্দ মুহূর্তগুলো যখন মনে পড়ে ভারি মধুর অনুভুতি হয় মনে। আর মাঝে মাঝে একলা থাকার ক্ষণে মনে হয় কোনো সকালে বা সন্ধ্যায় পিসির সাথে পড়তে বসার টুকরো ছবি। কত পুরোনো কথা, তবু ক্লাস ফাইভের লাল সাদা ছবি দেওয়া বই থেকে “Boats sail on the river, And ship sail on the sea” পড়ার কথা মনে পড়ে বড় রাস্তার দিকের বারান্দায় বসে। কখনও মনে হয় ঘড়ি দেখছি, কখন সন্ধ্যায় পিসির পড়ানো শেষ হলে মা টিভি চালালে দুজনে মিলে দেখবে চিত্রহার বা চিত্রমালা। আমি একটু ছুটি পাবো।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন আবার একটা ছোট্ট মেয়ে হয়ে যাই আর দৌড়ে বেড়াই আমার চেনা পাড়া জুড়ে।

পর্ব – ১৪

কোনো কোনো মেঘলা দিন, কোনো কোনো প্রথম পাখির ডাক, কোনো বিশেষ ছিদ্র দিয়ে আসা সূর্যের কিরণ এক একটা মুহূর্তকে মহিমান্বিত করে। আর কিছুতেই সেই একই জায়গায় একই কুশীলবের উপস্হিতি সে মহিমা ফেরাতে পারে না। আমার জীবনের সে সব হারিয়ে ফেলা উজ্জ্বল সময় যেমন ফিরবে না, তেমনি ফিরবে না সেই সব মুহূর্তেরাও যাদের নিজেই দূরে ঠেলতে চেয়েছি। তবু যদি থেকে যেত সেই সব চেনা মানুষেরা, চেনা পরিবেশ – মনের মধ্যে কোনো একটা আশ্রয় থাকতো বুঝি। কিন্তু যতই বড় হচ্ছি, ততই সেই চেনা গণ্ডী ভেঙে যাচ্ছে।

আমাদের বাড়িটা কত পুরোনো ছিল জানি না, অন্তত শ’ খানেক বয়স বোধ হয় হয়েছিল তার। সে বাড়ির মালিক আমার বাবা ছিল না, আমার বাবার পালিত বাবাও ছিলেন না। সে বাড়ি ছিল সিংহ রায়দের। আমি তাকে বহু দিন অন্যের বাড়ি বলে জানতামও না। আমার দাদু ডাক্তার গিরীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত সেই বাড়ির একতলায় তার ডিসপেনসারি সাজিয়ে দোতলায় তার দুই পালিতকে নিয়ে থাকতেন। সে সব সেই কবেকার কথা। বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো পাশের বাড়িটার সে ভাই। এক্কেবারে যমজ ভাই না হলেও যেমন ভাই ভাই, বা বোন বোনের একটা মুখের আদল থাকে না, ঠিক তেমনি। তেমনি উঁচু রোয়াক, রোয়াকে সামনের দরজা আর গলি পথে খিড়কি দরজা। আর গলিটা যেন কমন, একটা এক মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে আলাদা করা। ভেতরে কুয়ো, উঠোন। উঠোনের ওধারে আর একটা দু কামরার মহল। মহল বলতে নিজেরই হাসি পেল। কিন্তু এখন যারা জন সংখ্যার চাপে ছোট পরিসরের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়, তাদের কাছে ভাড়ায় এত বড় বাড়ি পেলে এমন দু মহলা তিন মহলা বাড়ির কথাই মনে হবে।

এই বাড়িতেই আমার বাবা ও জেঠু তাদের ছাত্র জীবন অতিবাহিত করেছেন চিকিৎসক দাদুর তত্বাবধানে। দুই ভাই নিজের পিতা মাতা থাকা সত্ত্বেও কেমন করে এই দরদী চিকিৎসকের সান্নিধ্য লাভ করেন ও জীবনব্যাপী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন সে জট আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আজও খুলতে পারি নি। কিন্তু আজও যখনই আশ্রয়ের কথা এবং প্রশ্রয়ের কথা ভাবি তখনই দাদুর মুখটাই স্মরণ করি।

এই দোতলা ভাড়া বাড়িটা ছিল একজন অকৃতদার স্বাধীনতা সংগ্রামী চিকিৎসকের স্নেহের স্পর্শে গড়ে তোলা সংসারের ঠিকানা। দুজন কিশোর, একজন রাঁধুনি এবং গণ্ডা কয়েক কুকুর বেড়াল ছিল এই সংসারের মানুষজন। বাবার বিয়ে এবং আমার ভাইয়ের জন্ম, মাঝের বছর পাঁচেক বাবা এই বাড়ি ছেড়ে সামনের ভাদুড়িদের বাড়িতে যান সম্ভবত স্থানাভাবে। পরে আমার জেঠু, অমর চট্টোপাধ্যায় অন্যত্র চলে গেলে আবার পুরোনো বাড়িতে ফেরত আসেন। আমি তো দুই বাড়িতেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে বড় হচ্ছিলাম। দাদুর কোলে, দাদুর বিছানায় মুড়ি খুঁটে খেয়ে ভালোই ছিলাম। পাকাপাকি ভাবে এই বাড়িতে এসে বর্তে গেলাম।

ছোট থেকেই বেশ ঘর ভরা মানুষ জন দেখে এসেছি। একতলার সামনের অংশে ডিসপেনশরি আর পেছনের অংশে আমাদের রান্নাঘর হওয়ায় লোকজনের হাত এড়ানোর উপায় ছিল না। মাঝে শুধু একটা ছোট উঠোন। পাশে কুয়ো আর দোতলার সিঁড়ি লাগোয়া স্নানঘর। মাঝে কোনো এক সময় ওই উঠোনের মাঝে বেড়া তুলে বসত অংশে আব্রুর ব্যবস্হা হয়েছিল কিন্তু সে দড়মা বেড়া ভাঙতেও বেশি সময় লাগেনি।

এই বাড়িতে নিত্য যাদের যাতায়াত ছিল তারা কেউ আত্মীয়, কেউ আত্মীয়সম হয়ে উঠেছিলেন।

তাদের একজনের কথাই আজ বলি। সেই মানুষটির পোশাকি নাম ছিল পূর্ণিমা। নামটা আমাদের ভাই বোনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ছিল মানুষটি। তাকে আমরা দিদা বলে ডাকতাম। দুনিয়ার লোকের কাছে তার অনেক নাম ছিল – হেমনির মা, পানুয়ার মা, নাপিত বুড়ি আরও কত কি। পানুয়া বা পান্নালাল ঠাকুরের সেলুন সাহু সরকার মোড়ে এখনও আছে। এখন অবশ্য সেই দোকানের দায়িত্ব পানুয়াজেঠার নাতি নিয়েছে।

ভাই তখন ছোট্টটি। ঠিক কবে থেকে ভাইকে তেল মাখানো চান করানোর দায়িত্ব নিয়ে দিদা আমাদের ঘরে এসেছিলো মনে নেই। কিন্তু সেই নিয়মিত আসা যাওয়া আমাদের স্কুল কলেজের গণ্ডি পার হওয়া পর্যন্ত বজায় ছিল। সেই সময় বাড়ির সধবা নারীদের মধ্যে নাপিত বৌদের হাতে নখ কাটা, আলতা পরার চল ছিল। বিধবা মানুষটি পেশা হিসেবে এই কাজ বেছে নিয়েছিলেন। আর ছিল তেল মালিশ করা, চুলের পরিচর্চার কাজ। আগে যখন পার্লারে পেডিকিওর , ম্যানিকিওর ও বডি ম্যাসেজের কোনো সম্ভাবনাও বাংলার বুকে তৈরি হয় নি তখন এই ভাবেই বাঙালি নারী নিজেদের যত্ন নিতে। নিজের ও আগের পক্ষের ছেলেপুলে নাতি নাতনি, গাই বাছুর নিয়ে তার ভরা সংসার ছিল। কিন্তু বরাবর নিজের কাজ করে সম্মান বোধ করত।

দিদা কি ভাবে তারপর ওতপ্রোত ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িয়ে গেল জানি না। বেলায় নিজের অন্য কাজকর্ম সেরে আমাদের বাড়ি আসতো। কাচাকুচি, মশলা করা, এটা ওটা রোদে দেওয়া এই সব নানা খুঁটিনাটি ঘরের কাজকর্ম করেই চলতো। আমরা ভাই বোন নানা ভাবে তাকে উত্যক্ত করতাম। কখনও আমাদের খেলায় যোগ দিত, কখনও গল্প শোনাতো। আর সব থেকে বড় কথা দাদুর পর যে আমাদের বাবার লাঠি থেকে বাঁচাতে তৎপর হতো সে এই দিদাই। কতদিন দেখেছি রেগে আগুন বাবা আর বদমাশি করে কেঁচো হওয়া ভাই বা আমির মাঝে পড়ে দিদা ঘা খেতে খেতে বেঁচেছে, আর আমাদের বাঁচিয়েছে।

বিকেলে নিজের মালিশ ইত্যাদি কাজ সেরে সন্ধ্যে বেলায় আবার তার দেখা মিলত। মায়ের মাথায় তেল দিয়ে কি সুন্দর চুল বেঁধে দিত।

দিদার কথায় ছোটরা খুব মজা পেতাম। কারণ কোনো কোনো শব্দ কিছুতেই ঠিক করে বলতে পারত না। যেমন এস ডি পি ওকে সব সময়ই এস পি ও ডি বলত। এই রকম আরও নানা কথা নিয়ে আমরা খুব মজা করতাম। তাহলেই দিদা খুব রেগে যেত।

দিদার বাড়ি এক ছুটের রাস্তায় ছিল। এখন যেখানে মিলনী ক্লাব- রক্ষাকালী পুজোর মণ্ডপ সেই গলিতেই তার মাটির বাড়ি ছিল। পরে অবশ্য পাকা হয়। কি সুন্দর দড়ির খাটিয়ায় আমরা বসতাম। দিদার মেয়ে হেমনীর বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানে। সেখান থেকে দিদার চার নাতনি এলে আমাদের খেলার সীমা থাকতো না। দিদা প্রতি বছর ছট পুজো করত। ছট পুজো বড় কঠিন নিয়ম নিষ্ঠার পুজো। প্রধানত বিহারীদের মধ্যেই এই পুজোর প্রচলন ছিল। একটু খরচ সাপেক্ষও ছিল এই পুজো। দিদা কিন্তু ঘর দোর নিকিয়ে ঝেড়ে মুছে নিরামিষ খেয়ে প্রতিবার ছটের ব্রত পালন করত। পুজোর মজায় মাততে ভালোই লাগতো। আর অবশ্যই ভালো লাগতো কিছু দিন ধরে ঠেকুয়া খেতে।

আমরা অনেকে বড় হয়ে গেলে দিদা আর প্রতিদিন আমাদের বাড়ি আসত না। কিন্তু নিয়মিত আসত, খোঁজ খবর নিত। আমার বিয়েতে খুব খুশি হয়ে আমাকে একটা রূপোর কোমর চাবি দিয়েছিল। আমি খুব একটা সাজতে পারি না বলে ওটা বেশি ব্যবহার করি নি। কিন্তু ওটা আমার কাছে সম্পদের মতো রাখা আছে।

পর্ব – ১৫

পুরাতন মূল্যবোধ অবক্ষয়ের পচা ডোবায় নতুন ঝড় উঠেছে। যুগ পাল্টানোর ঝড় কিনা জানিনা তবে চিন্তা পাল্টানোর তো বটেই! এই পালটা হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে পুরনো কথা ভাবতে যেন বেশি করে ভালো লাগে। সেই আমাদের পুরোনো পাড়া, সেই পুরোনো মানুষজন, সেই একটা সবাইকে নিয়ে সবার মধ্যে বাঁচার অন্য তাগিদ।

আমাদের বাড়ির একতলায় দাদুর ডিসপেনসারির কথা আগেই বলেছিলাম। প্রথম দিকে পূর্ব দিকের ঘরে ছিল চেম্বার। আমার জন্মের আগের কথা। পরে রাম মিত্তির দাদু ওদিকের ঘরে ওষুধের দোকান করে। সামনের চারটে ঘরের দুটো ওষুধের দোকানের, আর দুটো আমাদের চেম্বারের, আমি জ্ঞানত তাই দেখে আসছি। আরও পরে মিত্তিরদের ‘মিত্র মেডিক্যাল’ হাত বদল হয়ে যায় অনুপ লোদের হাতে। এই দোকান ঘর, এই চেম্বারের সূত্র ধরে কত মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা, আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল, আবার কালের নিয়মে কত সম্পর্কে ভাঙনও ধরেছে। রামদাদু, দাদুর ছেলেরা – বিশেষ করে অরুণকাকা, অচিন্ত্য (শিবু) কাকার কথা, ওষুধের ডিস্ট্রিবিউশনের কাজের ছেলেদের মধ্যে কালীকাকার কথা বেশ মনে পড়ে। কি সুন্দর একটা জমজমাট ভাব তখন পাড়া জুড়েই! শিবুকাকার ভাইপোরা কালনায় এলে ওদেরও দেখা মিলত। এক সাথে ক্যারাম পেটা, গল্পের বই পড়ার মজা ছিল। শিবুকাকাদের খবর জানি না দীর্ঘ দিন। ও বাড়ির তৃষার সাথেই শুধু লেখালেখির সূত্রে মাঝে মাঝে দেখা হতো কালনায় থাকতে।

আমাদের বাড়িতে তখন কল ছিল না, মিউনিসিপ্যালিটির জল বাড়িতে আসার ব্যবস্থা ছিল না তখনও। নিত্যদিনের কাজ কুয়ো থেকে জল তুলে চলতো। কিন্তু রান্না, খাওয়া কুয়োর জলে করা হতো না। সেই জন্য বাইরে থেকে জলের ব্যবস্থা করতে হতো। রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় ছিল টিউব কল। শশী বালা স্কুলের কাছে আর নিচের রাস্তায় টিউবওয়েল ছিল। ধারে যেখানে জল সংগ্রহ করে বাকিরা ঘরে ঘরে জল দিয়ে যেত। যারা নিজেরা বাইরের থেকে টিউবওলের জল সংগ্রহ করতে পারত না তারা বাঁকিদের সাথে কথা বলে বাড়িতে জলের ব্যবস্থা করত। আমাদের বাড়িতে যিনি জল দিতে আসতেন তাকে আমরা বলতাম গজানন জেঠু। জেঠুর আদি বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়। কালনায় ফুল ব্যবসায়ী ধনীদের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন আর বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাঁশের বাঁকের দুদিকে তেলের টিন কেটে দড়ি বেঁধে ঝোলানো থাকতো। টিউব কল থেকে জল পাম্প করে করে ওই দুটো টিনে ভরে বারবার বিভিন্ন বাড়িতে জলের সরবরাহ করে বেড়াতেন। আমাদের বাড়িতে মাটির জালা ছিল। বাঁক থেকে জল জালায় ঢেলে রাখলে সেখান থেকে আবার মগে করে করে কুঁজোতেও ভরে নেওয়া হতো। একটু পরের দিকে ক্যান্ডেল লাগানো প্লাস্টিকের ফিল্টার কেনা হয়েছিল তাতে ওপরের প্রকোষ্ঠে জল ঢেলে দিলে জল পরিশুদ্ধ হয়ে নিচের প্রকোষ্ঠে এসে পড়তো। সেই জল কল খুলে গ্লাসে নিয়ে পান করা যেত। বোতল থেকে জল খাবার তখনও আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়নি। গজাননের মত এরকম বাঁকে বাঁকে জল সরবরাহ করে তখন সেই সময় অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাঝে মাঝে গজানন যখন দেশের বাড়ি যেতেন তখন অন্য কাউকে আমাদের বাড়িতে জল দেয়ার কথা বলে যেতেন। আমরা ভাই-বোনেরা যখন বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির জলের লাইন এলো। তারপর নিজেরাই নিজেদের খাবার জল ভরে নিতে পারতাম। সব বাড়ি থেকেই গজানন জেঠুদের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল ধীরে ধীরে।

সকাল বিকেল গজানন জেঠুর জল দিতে আসার কথা খুবই মনে পড়ে। সে সেদিনটার কথাও মনে পড়ে, যেদিন উঠোনে বসে পুতুল খেলছিলাম আর গজানন জেঠু এসে খবর দিলেন, ইন্দিরা গান্ধী নাকি খুন হয়েছেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হয়ে গেছিলেন যে সমস্ত মানুষজন তেমনি একজন গজনন জেঠু। জেঠুর কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল বসুমতি পিসির কথা। বসুমতি পিসিরা ছিল হরিজন। এবং আমাদের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আজও এই হরিজনরা। আজ থেকে কুড়ি তিরিশ বছর আগেও এদের ছাড়া আমাদের প্রতিটি দিন চলা কষ্টদায়ক ছিল কারণ তখনো শহরের সমস্ত বাড়িতে উন্নত শৌচাগার ছিল না। মানুষের পুরুষ তখনও মানুষের দ্বারাই বহন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত। পৌরসভায় হরিজনদের মধ্য থেকে এই কর্মী নিয়োগ করা হতো। সত্যি কথা বলতে কি এই ব্যবস্থাটার কথা ভাবতে গেলেও গলার কাছে একটা কষ্ট আটকে আসে।

যাই হোক, বসুমতি বেশি ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন। খুব সকাল সকাল বসুমতিপিসি এসে দরজা ধাক্কা দিত। আমাদের নিচের উঠোন, দাদুর ডিসপেনসারি ও তার সংলগ্ন ঘর ইত্যাদি ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিত। ডাক্তারখানাতে যে প্রাত্যহিক নোংরা জমতো, অর্থাৎ ড্রেসিং করার পর ফেলে দেওয়া পুঁজ রক্তমাখা ব্যান্ডেজ, ব্যবহৃত ওষুধ পত্রের ফয়েল, ইনজেকশনের ভয়েল, কাগজ পত্র ইত্যাদি জমা হতো সেগুলোকে পরিষ্কার করা ছিল তার কাজ। কখনো কখনো বসুমতি পিসির সঙ্গে পিসে, কখনো কখনো তাদের ছেলেরাও আসতো। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের পেছনদিকে হরিজন পল্লীতে ওদের পরিবার থাকতো। নিত্যদিনের এই আসা যাওয়ায় একটা টান ছিল পরস্পরের। বসুমতি পিসি ইহকালের মায়া কাটালেও পিসির ছেলেদের সাথে দেখা হলে পুরোনো নানা স্মৃতি ঘুরে ফিরে আসে।

পর্ব – ১৬

আমাদের বাড়ির কথা ভাবলে মনে ভিড় করে আসে অসংখ্য মুখ। ভজাকাকা মদনকাকা আর পাণ্ডেকাকা তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের চেম্বারে বাবার সাথে এই তিনজনকে আমি জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখেছি। আগেও হয়ত বলেছি, তখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কালনায় না থাকায় চেম্বারে খুব চাপ ছিল। কাশি থেকে কলেরা সব রকম সমস্যার সমাধান পাবার আশায় মানুষ ছুটে আসত। কোমরের ব্যাথা থেকে কার্বঙ্কল সব রোগের কষ্ট উপশমের চেষ্টায় কাজ করে চলতেন এই মানুষগুলো। স্প্যাচুলার চাপে গুঁড়ো হচ্ছে ট্যাবলেট, নানা পরিমাণের দুই বা তিন রকম ট্যাবলেট মিলে চারচৌকো কাগজে কাগজে মাপে মাপে উঠে পুরিয়া হয়ে যাচ্ছে, প্রথমে লম্বা তারপর ওপর নিচে দুই ভাঁজে সমান তিন অংশের ঠিক পেটে চলে আসছে গুঁড়ো। কাগজের কোণে কোণে মিলে হয়ে যাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট পুরিয়া। খামের ওপর লেখা দিনে কয় বার কখন খেতে হবে।

এই টেবিলের পাশে একটা উঁচু কাঠের র্যাক, সার সার বোতলে কালো খয়েরি সাদা ঘন ট্যালট্যালে নানা সিরাপ, মেজ়ার গ্লাস।

তৈরি হচ্ছে মিক্সচার, কাগজের কাঁচিতে হচ্ছে মেজ়ার লেবেল। গরম জলে পরিস্কার করা কাচের বোতলে মিক্সচার ঢেলে দাগ মারা হচ্ছে। দিনে কয় বার কয় দাগ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে রোগীকে। বঁটিতে কাটা আঙুল, ইটে ফাটা কপাল, গরম জলে পোড়া চামড়া সেলাই হচ্ছে, ড্রেসিং হচ্ছে…সে এক কর্মযজ্ঞ! কখনও দেখতাম কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে রোগীর মাথায় ঢালা হচ্ছে। প্রবল জ্বরকে কাবু করতে এর কোনো বিকল্প নেই। অল্প জ্বরে জলপটি কাজে আসতে পারে। তরকা হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের নিয়ে ছুটে আসতো মা বাবা। তখন জল ঢালাই একমাত্র উপায়। ঘরে ঘরে ফ্রিজে ঠান্ডা জল বা বরফও তখন কষ্ট কল্পনা। এই সব নানা কাজে রত থাকতেন আমার ওই তিন কাকা। ভজাকাকা (মধুসূদন চক্রবর্তী) সম্পর্কে আমার বাবার মামাতো ভাই হন। বাঘনাপাড়া কেশবপুর অঞ্চলে পৈতৃক বাড়িতে কাকা আজও ডিসপেনসারি চালান গ্রামের মানুষজনের ভালোবাসায়। সেই প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের অনুন্নত কাঁচা রাস্তায় প্রতিদিন সাইকেলের ওপর নির্ভর করে রোদ বৃষ্টির বারো মাস তিনি কালনা আসতেন। মদনকাকা (নবব্রত মুখোপাধ্যায়) তালবোনা থেকে একই ভাবে যাতায়াত করতেন। সমীর পাণ্ডেকাকার বাড়ি ছিল কালনার লালবাগানে। এর মধ্যে পাণ্ডেকাকা অনেক দিন আমাদের সবার মায়া কাটিয়েছেন।

ভজাকাকা ছিল আমি আলাদিনটার আব্দার মেটানোর আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য। ‘হরতাল’ দেখার বায়না নিয়ে উঠে বসতাম সাইকেলের রডে। ডোবা থেকে পানাফুল তুলে দেবে কে? কাকাই তো।

মদনকাকাকে নিয়ে একটা ঘটনা আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। হাতে পায়ে কাটাকুটি, মাথা ফাটাফাটি কেস এলে সময় সুযোগ মতো আমি বাবার টিমের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়তাম। খানিকটা গ্যালারিতে থাকার মতো আর কি! আমার এইসবে একটুও ভয় লাগতো না। রক্ত মুছে ক্ষতস্থান পরিস্কার করে প্রয়োজনে চামড়া চেঁছে সেলাই দিতে হতো। ছোট্ট অর্ধ বৃত্তাকার সূঁচে মেডিকেটেড বিশেষ সুতো পড়িয়ে বাবা কেমন সেলাই দিতেন ক্ষতর পরিধি বুঝে। গভীর ক্ষত হলে ওষুধমাখা গজ ভরতে হতো শরীরে। রোগীর চিৎকার, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যন্ত্রনার তাড়নায় গালাগালি ধেয়ে আসতো। প্রয়োজন না থাকলে শুধু ওষুধ আর ব্যান্ডেজ। তারপর অ্যান্টি টিটেনাস ইঞ্জেকশন। তৈরি হতো ওষুধের তালিকা।

আমার মনে হতো একদিন আমি নিজেই পারব এই সব করতে।

তেমনি এক সন্ধ্যায় চৌকিতে এক আহত ব্যক্তি। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল। বাবা সম্ভবত সেলাই শুরু করছিলেন। মদনকাকা আহত ব্যক্তিকে ধরে ছিলেন চৌকিতে বসে। হঠাৎই পেছন দিকে ঢলে পড়লেন। রোগীকে ছেড়ে সবাই হই হই করে উঠলো। এত রক্ত দেখে কাকার মাথা ঘুরে গেছিল সম্ভবত।

এই তিন কাকার বাড়িতেও নানা কারণে গিয়ে নানা উৎপাত করেছি। ভজাকাকার বাড়ি তো সুযোগ পেলেই যেতাম। মদনকাকার বিয়েতে যে পরিমাণ আনন্দ করেছিলাম তা ভোলা অসম্ভব। মদনকাকাদের উঠোনের তিনদিক ঘিরে বাড়িটি আমায় আজও টানে। দুদিকে বসত আর একদিকে রান্নাচালা। পেছনে বাগান, বাঁশঝাড় আর আর এক শরিকের ঘর। কতদিন আগে দেখা অথচ কি স্পষ্ট আজও মনের চোখে! কই, আজকাল যা দেখি এমন করে তা ছাপ ফেলো কি মনে?

এনারা যে কিভাবে এই ডিসপেনসারির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েছিলেন, আবার কিভাবে কখন নিজের নিজের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে দূরে চলে গেলেন তার ব্যাখ্যা রাখা আছে কালের কুলুঙ্গিতে। কিন্তু এই কথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি এই তিনজন মানুষের কাছে আমার শৈশবের সিংহভাগ রক্ষিত আছে।

পর্ব – ১৭

আমাদের ডাঙাপাড়ার বাড়িটা ছিল ছোটদের রাজত্ব। আমার পুতুল খেলার বয়সটা তাই যেন থামতেই চাইতো না। আমার যত খেলনা, পুতুলের সংসারের সামগ্রী ছিল সেগুলো কিছু ভাইয়ের হাতে বধ হয়েছিল। সিংহভাগটাই যত্নে রাখা ছিল। আমার ছেলের হাতেও তার কিছু অবশিষ্ট আছে। বধ হয়েছিল তা বলার কারণ অবশ্যই আছে। টেলিভিশনে রবিবারের রামায়ণের আবির্ভাবের পর খেলনা জগতে প্লাস্টিকের তির ধনুক, গদা, তরবারি ইত্যাদির এবং ছোটদের বইখাতার মলাট অলংকরণ জগতে রামায়ণ সিরিয়ালাংশের রঙিন স্টিকার, নেমপ্লেট ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। আমার বড় বড় প্লাস্টিক ডল তখন ভাইয়ের চোখে সূর্পনখা অথবা তাড়কা প্রতিপন্ন হয়। তিরের দ্বারা তাদের নাক কান ফুটো করে তারপর খতম।

যাই হোক, খেলনাপাতি পুতুলটুতুল এই সবের লোভ দেখিয়ে আমি যত পাড়ার ছানাপোনাদের ডেকে আনতাম। খেলার সাথিরা বড় হয়ে গেছে, উঁচু ক্লাসে উঠে গেছি, কিন্তু ছোটদের সাথে না খেললে, বকবক না করলে আমার মন যেন শান্তি পেত না। আসলে আমার বাবাও খুব ভালোবাসতো বাচ্চাদের। বাচ্চাদের আসল নাম বাদ দিয়ে নানা রকম নামকরণ করতো। নানান মজার মজার গল্প বলতো। ছোটদের ভালোবাসার জায়গা থেকেই তো ছড়াপত্র পরত প্রকাশের চিন্তা, যেখানে ছোট্টসোনারা আঁকবে, লিখবে।

পাড়ার শর্মাদের বাড়ির বড় তরফের বড় ছেলে সুরেশদার দুই সন্তান রিশু আর গুড়িয়া। ওরা ঠিক এক বছরের ছোট বড়। দুজনেরই জন্মদিন ছাব্বিশে জানুয়ারি। রিশু আর গুড়িয়া ছিল আমার দুই পুতুল। টুকটুকে রঙ, গোলাপী ঠোঁটের দুটি শিশুকে যেন এখনও মনে মনে কোলে তুলে লোফালুফি করি। গুড়িয়ার সাথে আমার বাবার রসায়ন ছিল আলাদাই। ওদের পরিবার নিরামিষ আহার করত। স্বাভাবিক ভাবেই ওরাও তাতেই অভ্যস্ত হচ্ছিল। আমাদের ঘরেও ওদের নিরামিষ দিতাম। গুড়িয়া মাছ দেখলে ভীষণ রেগে যেত। আর আমাদের খেতে বারণ করত। তাই আমরা ওকে মাছ খাওয়াব বলে রাগাতাম। আমার বাবাকে ও কেঁদে কেঁদে বলত, ‘দাদু মছলি নেহি’, যেন বলতে চাইতো, আর যে যাই করে করুক, তুমি আমার প্রিয় দাদু, তুমিও মাছ খাবে!

খুব দুঃখজনকভাবে একটা দুর্ঘটনায় কোলের শিশুদুটি ওদের বাবাকে হারায়। ফলে সকলেই ওদের খুব ভালোবাসতো।

আমার শেফালি পিসির কথা তো আগেই বলেছি। পিসির বড় নাতি বাবুও (প্রশান্ত) প্রায় আমার কোলে মানুষ। ছুটিছাটার দিন আমি আর ভাই দুপুরে খেয়ে উঠলে আমাদের মাঝে শুয়ে গল্প শুনতে আর হাবিজাবি বকতে বাবু কি ভালোই না বাসতো!

বাবুর দুই কাকার দুই ছেলে, বাবুয়া(আদরের নাম পটকা) আর গোপাল, নিজের বোন সুস্মিতা, এদের সকলকে নিয়ে বড় মজায় কেটেছে অনেক ছুটির বেলা।

একতলায় ওষুধের দোকানের কথা আগেই বলেছি। অনুপ লোধ কাকার মেয়ে আয়ুশি ছিল আমার আরেকটা খেলার পুতুল। দীর্ঘদিন অনুপ কাকারা সত্যময় পাঠগারের কাছাকাছি শান্তা ডেকরেটার্সের মালিকের বাড়িতে ভাড়া থাকতো। দিনের মধ্যে অনেকবার বাড়ি থেকে কারোর না কারোর সাথে সে দোকানে চলে আসতো। ওকে কোলে বসিয়েও টিউশন ব্যাচ পড়িয়েছি কত দিন।

আর খুব মনে হয় ছোট্ট গুলুমুলু চচ্চড়ির (প্রাপ্তি সান্যাল) কথা। আমরা মজা করে বেপতোদার বড় মেয়েকে ওই নামে ডাকতাম।

একদল ছোট বড় হয়ে যায় কোলে পিঠে। পাড়ার দাদারা কাকা হয়ে যায় আর কাকারা দাদু। কিন্তু ছোটদের আধো বোল, বড়দের পায়ের পাতায় ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে অল্প অল্প হাঁটা, ফোকলা ফোকলা মুখের অনাবিল হাসি, আগ্রহ ভরা চোখে সব কিছু জেনে নেবার ছবি তবু বার বার ফিরে ফিরে দেখতে চায় মন। তাই তো শুকনো গাছে আবার লাল লাল কিশলয় চোখ মেলে, শীতের শেষে ফিরে আসে কোকিল। শিশুরা আছে তাই পৃথিবীটা একঘেয়ে লাগে না কখনও।

পর্ব – ১৮

এক একদিন চোখ বুজে শুয়ে অলস দুপুরে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। কালনার শীত-রাস্তায় ডাক দিয়ে চলেছে ‘চাই জয়নগরের মোয়া…’, সে ডাক শেষ হতে না হতেই আবার কেউ ডাক দিচ্ছে ‘মালাই কুলফি…কুলফি মালাই’।

সে কি! শীতের ঝিম দুপুরে কুলফি! হঠাৎই চটকা ভেঙে গেলে বুঝি মাঝ শীতে কোনো অলস দুপুরের লেপমুড়ি আমার মেদিনীপুরের কনকনে দুপুরটাকে বদলে দিয়েছে কালনার সেই কবেকার ইনভার্টারহীন বিদ্যুৎবিহীন গ্রীষ্মের দুপুরে। নানা রকম ফেরির ডাক বোধ হয় জন্ম থেকে আমাদের অস্হির ভেতর মজ্জা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও তাই খুঁজে পাই বরফ বা বেলিফুল বিক্রির ডাক। এমনই একটা ডাক সকাল সকাল শুনতাম এক শাকওয়ালির ঈষৎ কর্কশ গলায়।

‘থানকুনি, কুলেখাড়া, হেলেঞ্চা… চলে গেল…’।

আমাদের পাড়ায় আর একজন আসতেন প্রায়দিনই। তিনি কোনো বাড়ির রোয়াকে বসে সংবাদপত্রের হেড লাইন মুখস্থ বলে চলতেন। না, এইসব কোনো মানুষেরই নাম বা ঠিকানা আমার জানা ছিল না। কিন্তু এই অভ্যস্ত ডাক শুনে শুনে বড় আর ব্যস্ত হতে হতে একদিন খেয়াল করলাম ডাকগুলো কবে যেন আমায় না জানিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। হয়ত পাড়ার কেউ খেয়াল করেছিল, হয়ত কেউ করেও নি। যেমন হারিয়ে গেছে ঘটিগরম খাওয়ার সেই শীতের রাতগুলো।

তখন চুটিয়ে টিউশন করি। অনেক ব্যাচের মধ্যে এক দুটো ব্যাচ ছিল ভীষণ প্রিয়। এই কারণে নয় যে ব্যাচের সকলেই পড়াশোনায় ভালো ছিল, বরং এই কারণে যে ওদের সকলের কাছে আমি শিক্ষিকা অপেক্ষা বেশি বন্ধু হয়ে গেছিলাম। ওদের দাবী, আব্দার আমার ওপর ছিল অগাধ। রাজেশ সুলেখা বৈশাখী দেবশ্রী তনুশ্রী বিপ্লব আরও সব দুষ্টু মিষ্টি মুখ। ওরা একটু উঁচু ক্লাসের তখন। সন্ধ্যার ব্যাচ গড়াচ্ছে রাতের দিকে।

ও দিদি, শুনছো, ঘটিগরম…

ঘটিগরম বিক্রেতার ফেরি-ডাকের সাথে ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুরের আওয়াজ।

তারপর তাকে ডেকে সবাই মিলে গরম গরম ঘটিগরমের স্বাদ নেওয়া, কিছু পড়া, কিছু গল্প। স্ব-আরোপিত টার্গেট ছোঁয়ার নিত্য লড়াইয়ের মাঝে চাপ মুক্ত হবার একটু প্রয়াস।

বছর বছর টিউশন ব্যাচের আর একটা আনন্দ ছিল শীতের চড়ুইভাতি। ছেলেপুলেগুলোর এই দাবির কাছে আমি নত হবার আগেই আমার বাবা ওদের সাথে মেতে যেত। শেষে ছাত্র ছাত্রীদের সাথে পিকনিক আর পাড়াতুতো পিকনিক সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত।

সেই সব কুয়াশামাখা সকালগুলো ভ্যানে সাইকেলে বাসে মোটর বাইকে যে যেভাবে পারতাম গন্তব্যে পৌঁছে জলখাবার আর দুপুরের খাবারের জোগাড়ে লেগে পড়তাম। আমাদের বাড়ির সবাইকে তো পেতামই। পেতাম মহেশকাকা, কানাইকাকাদের, সুপ্রিয়া কাকিমাদের আর ছানাপোনার অনেকের মাকে।

ট্যাঁরাবাঁধের মতো কালনার খুব কাছাকাছি, রেললাইনের পাশে বা খোলা মাঠের ওপর দল বেঁধে একটা দিনের আনন্দ আমাদের সারা বছর অনেকটা আনন্দের খোরাক দিত। গানের লড়াই, বল ব্যাট, লোকের ক্ষেতের মটরশুঁটি বা শশা চুরি এই সবের মাঝে কখন চপ মুড়ি, ডিম পাউরুটি, মাংস, চাটনি সাবাড় হয়ে যেত। আসার বেলার কুয়াশা কেটে ঝলমলে রোদ পার হয়ে আবার ফেরার বেলার সূর্যের ঝিমঝিমে পড়ন্ত আলো মন খারাপ করে দিত। কিছু ছবি থাকত আমার সস্তা ক্যামেরার রিলে।

পর্ব – ১৯

শীতের হাওয়ায় ঠোঁট ফাটার ব্যথার মতো কিছু ব্যথাও ঋতুর সাথেই ঘুরেফিরে আসে। হারিয়ে যাওয়া ঠিকানার সাথে সাথে হারিয়ে যাওয়া অভ্যাস চিনচিনে ব্যথা জাগায় মনে। আচ্ছা, কালনায় এতকাল কাটানো মানুষের শীতকালে রোজ নলেনগুড়ের মাখা সন্দেশ খেতে না পারার দুঃখ কি কিছু কম!